私たちは3年間新規事業(ラクテスというSaaS)を運営する中で、数多くの失敗を経験してきました。既存事業とまったく異なる領域での立ち上げ(デジタルマーケティング支援の受託 → 採用・教育領域のSaaS)をしています。

同じく新規事業の立ち上げや運営に取り組んでいる皆さんに、少しでも参考になればと思い、失敗談をまとめてみました。華々しい成功ノウハウではなく、リアルな失敗からどんなことを学んだかという体験談です。

「こんな落とし穴もあるのか」みたいな何らかの気づきがあれば幸いです。

企画・開発での失敗

MVPを言い訳にして将来の設計を怠った結果、大幅な作り直しが発生

「まずはMVP(最小機能の製品)を作ろう」という方針で、フリーランスのエンジニアさんにプロトタイプ開発をお願いしました。しかし、自分たちの設計が甘かったせいで、中堅〜大手企業向けのシステムにも関わらず、機能があまりにも不足していました。取り急ぎ動かしてデモとしてお客様に提示していたのですが、運用開始後には社内で一から作り直すことになってしまいました。

試行錯誤しながら改善していくアプローチ自体は間違いではなかったと思っていますが、最初に描いていた完成形のイメージが小さすぎたのが問題でした。エンタープライズ向けの人事システムを数百万円程度の初期投資で済ませようと考えていたのは、明らかに甘い見積もりでした。MVPのレベルにも到達しない期間が長く続き、その間の人件費がじわじわと溶けていく状況を味わいました。

次に立ち上げるときには、仮説が当たっているかはともかくとして、先にソフトウェアの理想像を描くようにします。

開発体制を頻繁に変更して引き継ぎの工数が大きくなりすぎた

開発体制を以下のように何度も変更したことで、大きな手戻りが発生しました:

- フリーランスエンジニアによる簡易版制作(業務委託契約)

- 正社員メンバーのエンジニア、デザイナーで作り直し

- ベトナム開発会社+日本デザイン会社+日本人フリーランスエンジニアによるチーム体制で改修・運用(準委任契約)

体制が変わるたびに引き継ぎや前任者が書いたコードを確認する作業が発生し、一部機能は作り直した方が早いという状況になりました。

当初は「SaaSをやるなら自社開発体制を持つべき」という固定観念がありましたが、今はPMF(プロダクトマーケットフィット)前は外部パートナーとの協力で始めても良いと考えが変わりました。特に少人数の開発では、担当者の退職時に情報の断絶が発生しやすく、初期段階で1人の開発者に依存している状況だとその方の退職後に大きな工数がかかってしまいます。

最初から3~5名などある程度のエンジニアのチームで開発できるくらいの予算が潤沢にある新規事業の立ち上げなら、正社員メンバーだけでゼロから作っていけるのかもしれませんが、私たちのような小さな会社ではそれは難しいですし、PMFが見えていない状態で最初から人数を多くするのはあまり良くないことだとも思います。

数十名以上などある程度の規模でエンジニアが常駐している会社に依頼させてもらえれば、同じ1人月でも複数名が関与していただけていることがあり、効率が悪くなったとしても継続性を考えるとよいと考えています。

毎月定額の開発投資で機能リリースが遅延

ベトナムでのラボ型開発を開始し、安定した開発進捗が得られるようになりました。しかし、大きな機能実装だと2か月がかりになることがありました。毎月定額・同じ作業時間という契約でしたが、2か月にわたって少しずつ開発を進めるメリットはありませんでした。機能は公開されて初めて価値を生み出すため、2か月分の費用をまとめて投入して1か月で完成させる方が明らかに良いです(基本は費用を2倍にしても速度は2倍にならないですがたとえ話として)。

途中でこの問題に気がついて予算の使い方を変更しました。最初から月々の支出は読みにくくなっても、機能公開の早期化を優先すべきでした。

顧客ニーズを検証せずに「なんとなく便利そうな機能」を開発

新規事業であるラクテスは独自テスト作成・運用のためのSaaSです。「テスト範囲の研修資料など、元となる情報を入力すればAIが自動でテスト問題を生成してくれたら便利だろう」と社内で盛り上がり、2023年にChatGPTのAPIを活用した自動生成機能を実装しました。

結果として、ハルシネーション(AIの誤った出力)が出る、4択などの間違いの選択肢があからさますぎるなどコンテンツの質が低い、生成している途中の待ち時間も長いという微妙な機能が完成してしまいました。途中で壁打ちをお願いした外部の方から「AIの機能は導入してもKPI改善に寄与しないのでは」とアドバイスをいただきましたが、すでに完成していたため一応公開しました。案の定、実際の受注にはまったく貢献しませんでした。

今ならAIの性能がはるかに改善されているので、同様の機能をもっと実用的なものとして作れると思いますが、人力でサンプル問題を大量作成して、簡単に組み合わせられるようにした方がお客様にとって便利だと判断して現在は保留にしています。

マーケティングの判断ミス

ニーズが顕在化している分野と同じ手法を採用して失敗

「人事系の方が読みそうなノウハウ記事を書けばコンバージョンが取れるはず」と考え、人事関連のHow-to記事や用語解説をせっせと作成しました。結果、受注への貢献はほぼゼロでした。

新規事業で提供しているSaaSは、既存の製品カテゴリに明確に属さない新規性の高い製品で、課題が顕在化している企業が極端に少ない状況でした。にも関わらず、従来の顕在層が多くいる場合のコンテンツマーケティング手法をそのまま適用してしまいました。

類似の製品を導入している企業がほぼない状態で、顧客課題への解像度がすごく低いまま記事を書いていたことが原因なので、コンテンツマーケティングへの開始のタイミングを遅らせて、顧客や業界への解像度が高めることを優先させるべきでした。

成果の出始めた施策への集中投資が遅れた

ラクテスでは、様々なタイプのサンプルテストを公開することで、集客と登録が同時に増加し、一部企業様には有料プランをご利用いただけるようになりました。これが最も成果につながる施策でしたが、受注につながる確率がそれほど高くなかったため、大きな投資の意思決定ができませんでした。

新しい施策を試すことに気を取られ、成果が出始めたコンテンツへの投資やサンプルテストの公開が遅れてしまいました。結果的に見ると、他の施策の予算をすべてこちらに集中投資していれば、より大きな成果が得られていたはずです。

マーケティングの打ち手を増やして、ROIがプラスになる流入経路を増やすことは大切なことです。ただ、売れなければ撤退も検討せざるを得ない状況下なのに、悠長に実験的な投資の割合を高くしすぎていました。

効果不明な大型投資で散財

最初の展示会参加で、いきなり規模の大きなものを選択したことで、大きな損失につながりました。新規リード獲得という観点では期待した成果が得られませんでした。自社事業のLTVの規模感では、採算があう見込みは非常に薄かったにもかかわらず実験のために出ると決めてしまいました。

張り切ってブースの内装や会期中に流す動画などに投資しましたが、効果はないと感じました。なぜなら、自社メンバーが全員にお声がけできるくらいの人しかブースの前を通らないためです。

すでに商談済みのお客様にブースを訪問いただき受注につながる効果はあったので、信頼獲得の面では一定の効果があったかもしれませんが、それを考慮しても投資対効果は明らかにマイナスでした。

1回あたりの出展費用が小さい展示会に切り替えたことで、採算が合う可能性が少し見えてきました。

導入事例の取り組みが不十分

有料の契約をいただいた際に、ロゴのサイト掲載許諾や導入事例取材をメールでお願いする運用をしていましたが、十分な成果が得られませんでした。

その後、展示会参加をきっかけに福岡、大阪などの展示会会場近くのお客様を直接訪問できるようになり、お困りごとをご相談いただきながら、ロゴ掲載や導入事例についてもお願いすることで、掲載事例数を増やすことができました。やはり対面の力は大きいです。まだ事例が1件も掲載されていない業種の場合、日本全国どこにでも行って話す労力を厭わないようにしたほうがよいと思いました。

営業での失敗

商談後の継続フォロー体制が機能していなかった

HubSpotでMA/SFA管理をしているつもりでしたが、運用が不十分で全然機能していませんでした。

採用や教育関連のサービスという性質上、年度予算で動かれるお客様が多く、検討期間が非常に長くなります。サービス開始時にはこの点について実体験に基づく理解が不足していたため、適切なフォロー体制を構築できていませんでした。

初回お問い合わせから2年後にご契約いただくケースもあります。お客様に存在を覚えていただくための継続的な連絡方法を事前に設計しておく必要がありました。各担当者の裁量に任せていると、フォローが途切れてしまうお客様が出てしまいます。私自身も初期に商談したお客様のなかには、きちんと連絡できていない状態になってしまっていました。

ルールを決めて、タスクをHubSpotで自動設定する、あらかじめ再度連絡するタイミングをカレンダーに登録しておくなどの運用でヌケモレがなくなる工夫をするようになりました。

主要な顧客課題を絞り込めていない

現在も課題として残っているのですが、採用、教育、検定試験運営など複数の用途に対応できる状態で、どれにも完全には特化していません。

「あったら便利かも?」程度のサービスになってしまい、「無いと困る」状態になっているお客様が少ない状況です。大量採用を進めている一部の企業様にとっては大きな課題解決になっていますが、毎月大量採用を行う企業様だけを対象にすると市場が狭くなりすぎるのではと心配になり、集中しきれていません。

そもそもの事業コンセプトの再設計が必要で、いまだに解決していない問題です。

SaaSと関連性の高い受託案件の見極めを間違えた

昇進昇格試験や資格試験などの試験問題の作成代行と、検定試験や適性診断などのシステム開発を並行して行っていました。当初はシステム開発の方がSaaSに転用できる要素が多いと考えていましたが、実際は逆でした。

問題は作成すればするほど他の企業様にも活用していただけますが、システムの画面や機能などは案件固有のものが多く、再利用は困難だということが分かりました。

現在、新規事業分野においてSaaSの売上よりも受託の売上の方が大きくなっています。ただし、受託業務の取り組みはSaaSの価値向上に寄与しています。納品するテスト問題をサイト上でサンプルテストとしても活用させていただける場合には、通常価格よりも安価で提供しているのですが、一度作ったテストを他のお客様も利用できるようにサンプルとして開示することで、それを求めている企業の登録が増えるという循環ができています。

社内検定や昇進昇格試験などのテスト問題はどの企業も基本自社内で2回使い回すことはないです。なぜかというと過去問が出回ったり、同じ人が2回以上試験を受けたりすることがあるためです。そのため、サンプルテストとして再利用して開示することに特に抵抗ない企業様にとっては料金が安くなるメリットがあります。自社固有のスキルセットではなく、どの会社でも利用できるポータブルスキルに関連するテスト問題ほど当てはまります。

無料プラン登録者へのアプローチが遅すぎた

事業立ち上げ後しばらくは「無料プランに登録をしていただいた方が自発的に有料プランに切り替えてくれるのを待つ」という完全受け身の状態でまともに営業活動をしていませんでした。これは明らかに機会損失でした。

無料登録者が1日5件程度コンスタントに増えるようになったタイミングで、ようやく全員への架電を開始しました。オンラインデモをご提案すると、決して高い確率ではありませんが一定数の方にご了承いただけ、売上につながりました。

もっと早く始めていればその分売上を早く積むことができました。

その他の投資についての失敗

兼務の体制で進まなくなる

他の事業と兼務でスタートし、新規事業に完全に専念するメンバーがいない状況が続きました。全員が他の業務も半分程度担当していたため、全体的に進捗が悪くなりました。

既存事業が忙しくなると新規事業にほぼ関与しない週が発生し、進捗が完全に止まってしまいました。1人を専任担当者にしただけで、大幅にスピードアップできました。新規事業だけに集中するメンバーが最低1人は絶対に必要だと実感しました。

投資の踏み込みができていない

新規事業のために借り入れを行い、積極的に投資する予定でしたが、短期間でROIがプラスになる施策が見つからず、投資を加速しきれませんでした。自社のBS(貸借対照表)に大きな影響が出ない範囲で、少しずつ投資するだけの状況が続きました。

事業を開始したばかりでLTV(顧客の平均生涯価値)が計算できていないため、投資回収の見込みタイミングがわからず、慎重になりすぎてしまいました。

価格設定が弱気すぎた

開始時に明らかに価格を安く設定しすぎており、事業として成り立つペースでの売上を積むことができませんでした。「売れるかどうか分からない」という不安から弱気になりすぎていました。結果として途中で価格改定をすることになりました。

次回新規事業を立ち上げる際には、お客様のコスト削減や売上アップの効果をきちんと仮説をもとに計算して、価値に見合った値付けをするようにします。

おわりに

3年間で数多くの失敗を経験しましたが、それぞれから学びを得ることができました。新規事業の立ち上げで似た課題に直面している皆さんの参考になれば幸いです。

この記事を書きながら、誰かからアドバイスをもらったら避けられたはずのよくある失敗にハマりすぎていたなと反省しました。自分自身が似た失敗を繰り返さないよう、そして他の方々が同様の問題に直面した際の参考になるよう、今後も経験を書き出して共有していきたいと思います。

無料ダウンロード スキルチェックテスト「ラクテス」サービス資料

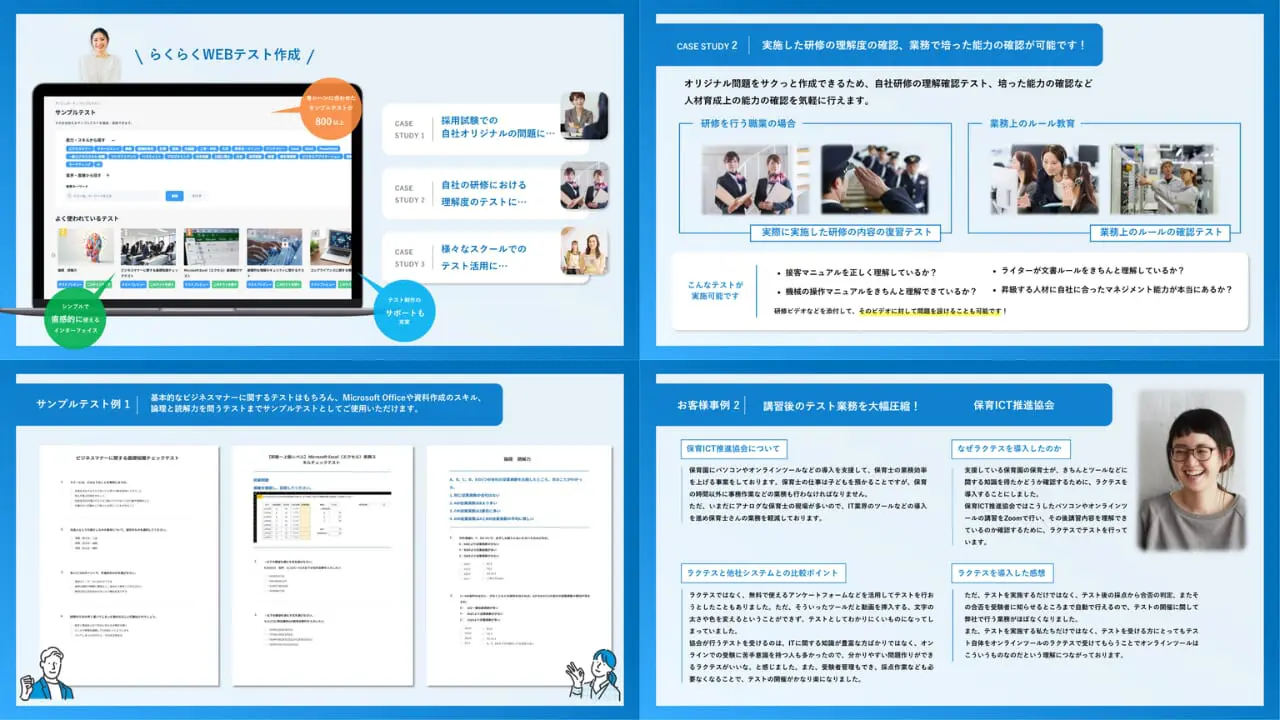

こちらはスキルチェックテスト「ラクテス」のサービス資料でございます。ラクテスは採用・研修・人事・総務担当者様などが実施するスキルチェックにかかる負担を軽減するだけではなく、テスト作成も支援いたします。

目次

- CASE STUDY

- サンプルテスト問題例

- お客様事例

- ラクテスの機能

- 料金プラン

- テスト制作代行サービスオプション

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。