株式会社帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」によると、人手不足で悩んでいる企業は正社員で51.4%、非正規社員で30.0%に及んでいます。(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250519-laborshortage202504/)

ということで、どの企業も全力で取り組んでいるのが「採用ブランディング」です。単に求人情報を掲載するだけではなく、企業の魅力や価値観を戦略的に発信することで、自社で働くことに共感する優秀な人材を効果的に引き寄せることができます。実は大きなコスト削減にもつながるので、「採用にそんなお金をかけられないよ」という中小企業ほど取り組まない手はないのです!

本記事では、採用ブランディングの実践方法、成功事例などを紹介します。

目次

1. 採用ブランディングとは?基本概念を理解しよう

採用ブランディングとは、企業認知度や求職者の入社意欲を高めるため、戦略的に企業をブランド化していくことです。他社にはない自社ならではの魅力を発信することで、「働く場所」としての企業イメージを向上させていきます。

より具体的には、企業が継続経営・事業成長を行い、ビジョンを達成するために欠かせない人財の採用を行うために、ブランディングを活用することです。求める人材像を事業戦略と照らし合わせ、自社の価値を整理し発信することで、人と会社のミスマッチを防ぐことができます。

採用ブランディングの最大の目的は、事業戦略と連動した人財の採用です。単に人数を集めるのではなく、自社の理念やビジョンに共感し、長期的に活躍できる人材を戦略的に獲得することを目指します。

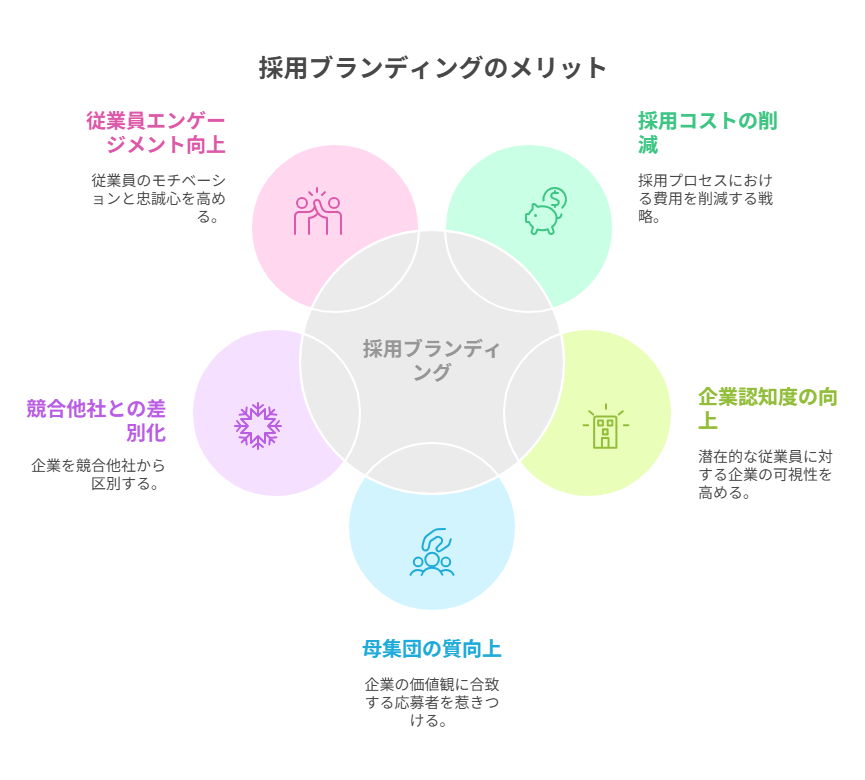

2. 採用ブランディングで得られる5つのメリット

採用コストの削減

あえてこれを一番上に持ってきました。採用コストってバカにならないですよね。

実際、人材紹介の会社に払う紹介料や、ダイレクトリクルーティングのツールや費用にかけるコストは1名を採用するために100万円をこえてしまうこともざらにあります。

採用ブランディングによって企業イメージや認知度が高まれば、求人広告や人材紹介サービスを利用しなくても自然に応募が集まるようになります。これには相当な効果があります。求職者はその企業に興味を持てば様々な方法で情報を調べるわけなので、当然最終的に直接応募などの経費負担が少ない応募経路からの応募も増えることになります。

企業認知度の向上

企業認知度が高まれば、将来の転職先候補として検討してもらえる可能性が高まります。長期的な視点で人材とのつながりを構築することで、採用機会の拡大につながります。

母集団の質向上によるミスマッチの減少

採用ブランディングによって求職者の企業理解を深められれば、自社にマッチした人材からの応募増加が期待できます。企業の価値観や文化に共感した人材からの応募が増えることで、採用の質が向上します。自社にマッチしない人材からの応募を抑制する「セルフ・スクリーニング」も期待できます。

「思っていた会社と違った」というミスマッチを減らすことで、就業後の離職率の低下が見込めます。

競合他社との差別化

採用ブランディングによって自社ならではの魅力を発信すれば、「他社ではなく、この企業で働きたい」と思ってもらえるようになります。企業独自の強みや価値観を明確に打ち出すことで、競合他社との明確な差別化が可能になります。

競合他社を同時に応募する求職者は多くいます。業務内容や待遇などに差がさほどなく、迷いが生じる場合、「どんな企業なのか」というのが決め手になることがあります。

従業員エンゲージメント向上

採用ブランディングは社内にもよい影響をもたらします。採用ブランディングの過程で社員が企業の魅力を再認識すれば、業務のモチベーションや企業に対する愛着心が高まるでしょう。社員が自社の価値や魅力を再認識することで、転職意向の低下や長期勤続への意欲向上につながります。

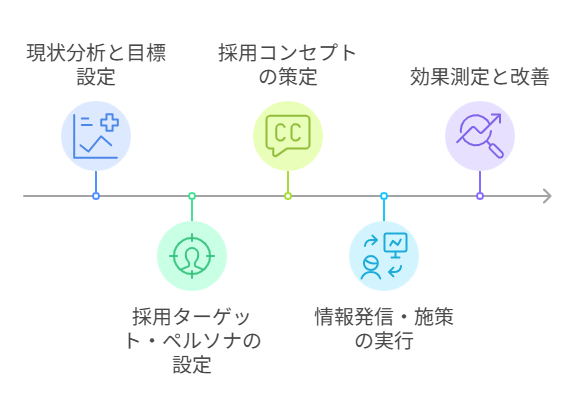

3. 手を抜かずやってほしい採用ブランディングの進め方【5ステップ】

血気盛んで行動力のある中小企業ほど「エイヤ!」でやりがちなので、特にステップ1、ステップ2は必ず念入りにやってください。

ステップ1:現状分析と目標設定

まずは自社に関する情報を明確にし、目標を設定します。

自社分析

以下の観点から自社の強みを整理します:

- 事業・サービスの独自性

- 企業文化・価値観

- 働く環境・制度

- 成長機会・キャリアパス

- 社会的意義・貢献

- 市場ポジショニングの確認

競合分析

以下の情報をもとに他社と自社の差別化のポイントを特定します。

- 採用サイトの内容

- SNSでの発信内容

- 訴求している価値・魅力

目標設定

採用ブランディングの目的やプロジェクトを通して達成するゴールを整理します。具体的な採用人数、離職率など定量的な視点と、採用活動で改善したい仕組みなど定性的な視点から考えます。

定量的目標

- 採用人数の目標値

- 内定承諾率の改善目標

- 早期離職率の削減目標

- 採用コストの削減目標

- エントリー数の増加目標

定性的目標

- 企業認知度の向上

- ブランドイメージの改善

- 採用プロセスの効率化

- 社員満足度の向上

ステップ2:採用ターゲット・ペルソナの設定

採用ペルソナの詳細設計

採用ブランディングにおいてペルソナ設定は重要です。これによって、どんなメディアを使ってアピールするか、何をどう伝えるかなど、具体的な施策を立てやすくなります。

基本属性

- 年齢・性別

- 学歴・専門分野

- 現在の職種・業界

- 経験年数・スキルレベル

- 年収レンジ

価値観・志向性

チームワークを重視している人なのか、1つのことをとことん突き詰めていく人なのか、好奇心旺盛でチャレンジ精神が高い人なのか、どんな趣味を持っていて、どのように情報収集することが多いのか、など多角的な視点で求める人物像を設定します。

ライフスタイル・情報収集方法

- 居住地・通勤手段

- 趣味・関心事

- よく利用するメディア・SNS

- 情報収集の習慣

- 転職活動の行動パターン

キャリア観・転職動機

- キャリアに対する考え方

- 転職を検討する理由

- 重視する働き方

- 求める成長機会

- 将来の目標

ステップ3:採用コンセプトの策定

自社らしさを言語化します。採用コンセプトは、採用ブランディングの核となる重要な要素です。企業の理念やビジョンと整合性を保ちながら、求職者に響くメッセージを開発します。

コンセプト例

「君の夢は、君を創る」ー株式会社ニトリ

https://www.nitori.co.jp/recruit/newgraduate/

「Lead the Market」-サイトエンジン株式会社

https://www.siteengine.co.jp/recruit/

ステップ4:情報発信・施策の実行

オウンドメディアや自社サイト、採用サイト、SNSなどを通じて情報発信を行います。

事業内容と社会的意義の説明、社員インタビューや座談会など、その情報は多岐にわたります。

ステップ5:効果測定と改善

採用ブランディングの効果を数値で測定します。

採用関連指標

- エントリー数・応募数の推移

- 内定承諾率の改善

- 早期離職率の変化

- 採用コストの削減効果

認知度関連指標

- サイト・SNSのエンゲージメント

- 検索順位・検索数の変化

- メディア露出数

- リファラル採用の増加

定性指標

ブランドイメージ調査

定期的なアンケート調査により、企業イメージの変化を測定します。

応募者アンケート

応募者や面接参加者に対するアンケートで、企業の印象や魅力の伝わり方を確認します。

採用選考が終了したタイミングで、次期の採用活動に向けて改善ポイントを洗い出し、具体的な改善方法を検討していきます。

4. 採用ブランディングの主な手法・ツール

1. 採用サイトの作成

https://www.siteengine.co.jp/recruit/

採用サイトは採用ブランディングの中核となるプラットフォームです。最新のトレンドとして、素材画像や社内・社員の写真ではなく、採用コンセプトを元にオリジナルイラストやメッセージ性のあるデザインを活用することが多くあります。内容はもちろんの事、「見栄え」も重要なので、しっかりとしたものを作るように心がけましょう。

求人情報や自社の強み、コンセプトの他、以下のような情報を入れます。

具体的な業務内容の説明

- 社員のリアルな声の掲載

- 職場風景・設備の紹介

- チームワークや企業文化の表現

自社サイトと採用サイトは分けるのがお勧め

自社の内部的な情報は多岐にわたります。そのため、情報量が多くなりがちです。ビジネスを目的にサイトを訪れるユーザーと求職者が期待する情報は異なるものが多い為、求職者向けの情報は明確に分けるのがお勧めです。採用コストに苦しんでいる中小企業なら、必ず作ってください。ビジネス内容が書かれた自社サイトに1ページ採用の情報を加えるだけであきらめている方は頑張って作ってみてください。採用媒体で御社を見かけた方で興味を持ってもらえれば、ほぼ確実にホームページを検索されます。そこにより詳しい情報が書かれていれば、自社の採用サイトから応募をしてくださる方が出るかもしれません。自社の採用サイトから採用できれば、100万円を超えるような紹介手数料がカットできます。どれだけ掲載していても掲載費用もいりません。サイト制作のコストなどすぐに回収できるほどの効果が生まれるのです。

採用媒体には採用媒体の強みがあります。特に母集団形成の力は自社サイトの比ではありません。自社の採用サイトを作っても応募数は極小かもしれません。それでも採用サイトは作る価値があるのです。

2.コンテンツマーケティング

オウンドメディア運営など、自社メディアを通じた継続的な情報発信により、企業の専門性と魅力を同時に伝えることができます。

発信する情報には以下のような情報があります。

業界ナレッジの発信

- 業界トレンド・最新情報の解説

- 専門的な知識・ノウハウの共有

- 市場分析・予測の発信

- 課題解決事例の紹介

企業文化・価値観の紹介

- 企業理念の具体的な実践例

- 社内イベント・取り組みの紹介

- 社員同士の交流・コミュニケーション

- 企業の社会貢献活動

社員の成長ストーリー

- 入社からの成長プロセス

- 研修・教育制度の効果

- キャリアチェンジの成功例

- 挑戦・失敗から学んだ経験

採用コンテンツをスムーズに作成するポイントは「話し好きの人を探す」です。どの会社にも一人はいる、語るのが好き、という方を捕まえてお話をしてもらいます。最近ではAIも進化しており、インタビューした内容を録音して記事化することも可能で、作成のハードルも下がっています。あんなのは大企業がやることだ・・・ではないのです。

3.SNS運用

SNSはそれぞれに特徴や利用者の年齢帯、利用シーンなどが異なります。それぞれの特長や適性に合わせて展開するのが重要です。

- リアルタイムな企業情報の発信

- 業界トレンドへの参加

- ハッシュタグを活用した拡散

株式会社 NTTデータグループの採用担当公式アカウントの事例 https://x.com/nttdata_recruit

Instagram https://www.instagram.com/

- 視覚的な企業文化の紹介

- オフィス環境・イベントの様子

- 社員の人柄が伝わるコンテンツ

- ストーリーズ機能の活用

Facebook(フェイスブック)https://www.facebook.com/

- 実名制による信頼性の高い情報発信

- 30代〜50代のビジネスパーソンへのアプローチ

- イベント機能での説明会・セミナー告知

- 求人機能による直接応募受付

LINE https://line.me/ja/

- LINE公式アカウントでの情報配信

- チャット機能による個別コミュニケーション

- リッチメニューでの採用情報整理

- 高い開封率・レスポンス率の実現

LinkedIn https://jp.linkedin.com/

- 企業ページでの専門的な情報発信

- 社員の専門性アピール

- 業界ネットワークの構築

- 採用関連の投稿とエンゲージメント向上

4.動画コンテンツ

会社紹介動画や、社員インタビュー動画など、動画コンテンツは、テキストや画像では伝えきれない企業の魅力を効果的に伝えることができます。

5.プレスリリース・広報活動

新商品や新サービス、セミナーや受賞歴などはプレスリリースで積極的に発信しましょう。

PRTIMESのように、有料でプレスリリースを公開することができるサービスもあります。こうしたPRサイトは信頼度の高いサイトとして認識されていることが多く、自社のウェブサイトへのリンクを獲得する方法としても有益です。

6.イベント・セミナー開催

業界セミナーの開催や求職者向けのイベントに参加することでも自社の認知を向上させることができます。

※株式会社学情の開催する「就職博」https://service.gakujo.ne.jp/services/shushokuhaku/

こうした大規模なイベントは出展料がかかるためなかなか出れない、という中小企業におすすめなのが、地方自治体などが開催する地元向けの合同説明会です。

自治体や地元の商工会議所などに人材採用に積極的に取り組んでいることをアピールしておけば、市や区が主体となって開催する合同説明会に参加を求める連絡が届くようになります。参加者の人数は限られるものの、大規模な合同説明会のように埋もれることなく、しっかりと自社のアピールができます。また、参加費用が掛からなかったり、かかっても数万円程度という説明会も多いので、参加のハードルも低くなるためお勧めです。

全国の合同説明会を検索できる「合説どっとこむ」 https://www.gosetsu.com

6.学校の就職支援化にアピール

中小企業が見過ごしがちなのが「学校への直接アピール」です。大学や専門学校には学生の就職支援をしている部門や、担当者がいます。直接連絡をして、就職してくれる人を探していることを伝えてみてください。特に専門学校などは就職率が学校評価に大きくかかわるため、協力的なケースが多く、時には時間を取って構内で説明会をさせてくれることもあります。

また、近隣の学校であれば、生協などにアルバイトの募集を出し、自社の認知を高めておくという方法もあります。

- 大学・専門学校でのキャリア講座

- インターンシップ説明会

- 生協にアルバイト募集

5. 採用ブランディング成功事例

株式会社メルカリ|ミスマッチを防ぐオウンドメディア運用

(https://careers.mercari.com/mercan)

メルカリは採用ブランディング専用のオウンドメディア「mercan(メルカン)」を立ち上げ、企業文化の透明性を確保しています。

取り組み内容

- オウンドメディア「mercan」の運営

- 「メルカリの人」に焦点を当てたコンテンツ配信

- 社員インタビュー、カルチャー解説、社内イベントレポートを掲載

- 「People Branding」チームの設置

- 選考プロセスの透明化

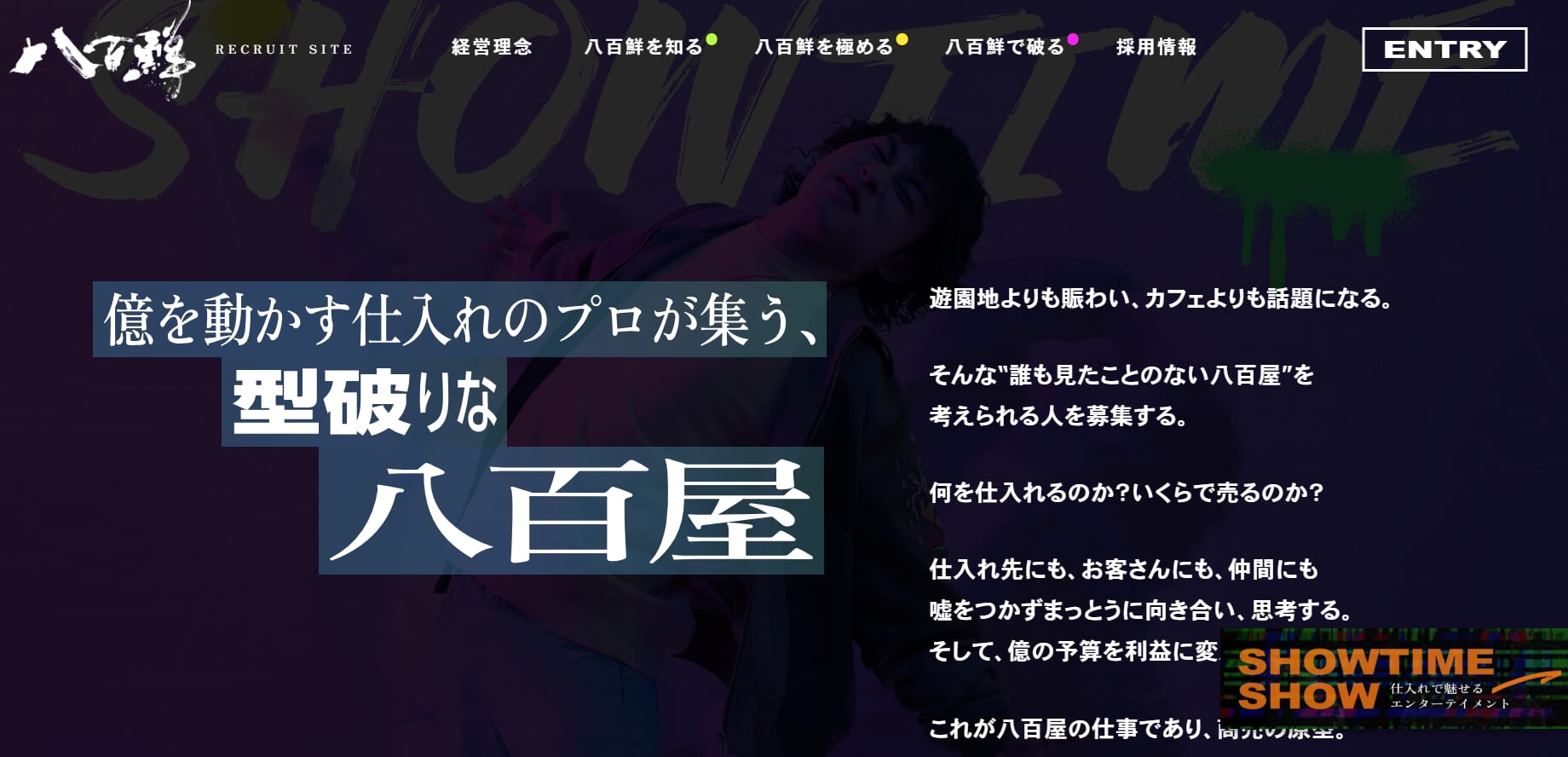

株式会社八百鮮|自社のカラー・コンセプトを前面に出した採用スタイル

(https://yao-sen.co.jp/saiyou_tokusetu/)

八百屋という歴史ある業界の中で、業界では類を見ない自社のカラーを全面的に出した採用サイトを展開。イベントや動画、SNSなどで積極的に自社の理念を発信しています。

取り組み内容

- コーポレートサイトと全くカラーの異なる採用専門サイトで自社イメージを明確化

- 社長がXで積極的に日々の取り組みや社員との交流を発信

- Youtubeで新入社員や日々の業務をわかりやすく紹介

(https://www.youtube.com/channel/UCFUxpe27o7mqa73qjEpS2Sg/featured)

見込まれる成果

- 理念に共感する質の高い人材の獲得

- 社内での価値観共有の促進

- 採用ブランディングを通じたインナーブランディング効果

6. 採用ブランディングを成功させるポイント

1. 経営層のコミット

採用ブランディングを成功させるためには、経営陣の強いコミットメントが不可欠です。採用ブランディングは単なる人事施策ではなく、事業戦略と密接に連動した重要な経営課題として位置づける必要があります。経営陣が率先して取り組むことで、全社的な協力体制を構築できます。

2.長期的視点での取り組み

採用ブランディングの取り組みは成果が出るまでに手間と時間がかかることを認識する必要があります。具体的に何年で思ったような成果が出るかは企業によって異なりますが、少なくともたった1年で素晴らしい成果を出せるとは期待しないことです。

3. 社内の巻き込み

採用ブランディングのプロジェクト進行方法も重要です。人事部を中心にプロジェクトチームを編成しますが、現場(経営企画、営業、商品企画、品質管理、生産工場など)の社員に関わってもらうことで、プロジェクトが細部(全社)に行き渡り、インナーブランディングに繋がります。

採用ブランディングは経営層の自社理解の言語化にも貢献しますし、会社の未来を伝えることで、従業員の自社への想いを深めるインナーブランディングにもつながり、エンゲージメント向上にも関わってきます。

採用ブランディングで選ばれる企業へ

採用ブランディングは一朝一夕で成果が出るものではありません。継続的な取り組みによってブランドが育ち、その結果として優秀な人材を継続的に獲得できるようになります。いろいろと難しいことを書いた部分もありますが、SNSで日々の情報を発信したり、自社の事を語ったコンテンツを作成することは消して「大手企業」でしかできないことではありません。

重要なのは長期的な視点を持ってコツコツと続けることです。まずは「自社が好き」「語るのが好き」という方にお願いして情報発信を始めてみてはいかがでしょうか。

サイトエンジンでは「手が足りない!」「発信したい情報はたくさんあるけどどうコンテンツ化したらいいかわからない!」という企業のサポートを積極的に行っています。

採用サイトの構築や運用、コンテンツ制作にお困りの際はぜひお声がけください。

無料ダウンロード 採用サイト用コンテンツ制作代行サービス資料

こちらは採用サイト用コンテンツ制作代行のサービス資料でございます。採用サイトのコンテンツ制作についてお困りの企業様は導入の検討材料としてご利用ください。

目次

- 採用サイト用コンテンツ制作でのよくある課題

- サービスがご提供する価値

- コンテンツ制作体制

- 制作コンテンツの種類

- 採用コンテンツイメージ

- お問合せから納品までの流れ

- ご料金

- 採用サイトテンプレートのご紹介

- よくあるご質問

- 求職者用テストシステム【ラクテス】のご紹介

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。