「この機能の使い方は誰に聞けばいいんだろう」と悩みながら作業を止めた経験はありませんか。そんな日常的な課題を解決する生成AIが、企業の人材育成を根本から変えようとしています。

日本企業が直面している人材環境は、過去に例のない厳しさです。少子高齢化による労働力不足に加え、デジタル庁の重点計画(2025年6月閣議決定)が示すように、政府は2030年までの包括的なデジタル人材育成を戦略として位置づけています。

さらに、2023年には人的資本開示が義務化され、約4,000社の上場企業が研修投資の効果を数値で説明する責任を負っています。内閣官房の「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画」では、人的資本に関する情報開示の充実を通じた企業価値の向上について触れられています。

人手不足と人的資本への投資の説明責任という2つの外圧で、組織開発・研修の部門は今まで以上に数値による効果測定が求められるようになります。この記事では、生成AIを活用してどう社内研修・教育を変革していくかについての今後の予測を紹介します。

スキルの現状をリアルタイムで可視化する――データで読み解く新しいスキル評価

社員のスキル評価は「自己申告シート」と「上長の評価」に依存していました。人事評価データにスキルを紐づけて管理できていない企業も多いかと思います。

一方で生成AIは、日常業務で生成されるメール、ソースコード、議事録などのデータを解析し、知識レベル、思考プロセス、リーダーシップ能力を客観的に評価できます。

たとえば、営業担当者のメール履歴をAIが解析すると、交渉フェーズごとの論理構成や語彙選択が数値化されます。その結果、「説得力は高いが、クロージングに課題がある」といった具体的な強弱が明確になります。 従来との最大の違いは、特別な評価活動が不要になることです。従業員が研修や筆記試験を受けなくても、日常業務からスキルが自動的に可視化されます。 実際、ある程度の規模の企業では、IT/DXリテラシーの高い従業員が研修未受講者の中にも含まれているはずです。生成AIなら、そうした隠れた人材を発見できます。

現時点でまったくスキルと関連性がない仕事をしている場合、日々の行動データをどんなに追ってもスキルを評価することはできないこともあるでしょう。その場合、ある職種では活躍できていないが、実は特定のスキルに秀でていて、別の職種に異動すれば成果を出す可能性が高い従業員を発見できません。適切なアセスメントをすることで現在の業務と関係のないスキルセットを評価できます。

リアルタイムで更新される動的スキルマップ

生成AIによって構築される動的スキルマップ(※リアルタイムで更新されるスキル評価)は、従来の履歴書や職務経歴書、人事考課データとは根本的に異なります。まず、どんな項目を評価対象にするかの判定が自動でされるようになるのが大きな違いです。人間が着目できていなかったスキルや考え方などの特性が事業成果につながっている可能性があり、それを生成AIが発見してくれるようになります。自動的に職種・役職ごとのスキルセットと各人の現状がリスト化されるようになり、それは人間が考えるリストとはまったく異なるものになる可能性があります。直感的に理解しにくいリストになることがあり、感情的に受け入れられないかもしれませんが、業績への影響を考えて少しずつ受け入れられていくでしょう。

人事担当者は、この情報により組織全体のスキル分布を把握し、研修テーマや人材配置を効率的に検討できます。 従業員にとっては、この可視化が学習動機を高めることにつながります。自分のスキルを確認した瞬間、得意分野と改善が必要な領域が明確に示されるからです。これにより研修は受動的な義務から能動的な成長機会に変わります。

継続的なスキル評価システム

スキルマップの更新頻度は日単位や週単位ではありません。制作物を納品した、顧客との商談が終了したなど、業務の区切りと同時にスキルが再計算されます。

能力評価がリアルタイムで更新される環境では、学習の遅れは翌日にはデータとして表れます。同時に改善すべき項目についてのアドバイスも生成AIから自動出力されます。 逆に業務の工夫はすぐにスキルの数値に反映されるため、フィードバックと改善のループが従来より格段に早く回ります。

評価とフィードバック→改善→再評価のサイクルを日次で回せるようになることが、生成AIが研修にもたらす最大のインパクトです。従来は上長が個別に指導していて、見られる人数や頻度には上限がありましたが、生成AIであればその制限がなくなります。

完全パーソナライズ教材の自動生成――数分で学習コンテンツが生成される

データ取り込みから教材完成までの5つのプロセス

生成AIによって、研修資料や動画の作成も自動化されます。

以下の5つのステップで実現されます。

- 社内ナレッジの取り込み:Wiki、マニュアル、議事録、チャットや通話の履歴などを生成AIが自動収集

- 個人要件の抽出:職務記述書と最新スキルマップを照合し、各人が必要な学習項目をAIがリスト化

- 教材の自動生成:大規模言語モデル(LLM)が構成・難易度・順序を決定し、学習スケジュールを自動で構築、スライド、スクリプト、動画、理解度確認用テストを同時に生成

- 学習システムへの登録:完成した教材が各人のLMS(学習管理システム)のアカウントに自動アップロードされ、進捗トラッキングが開始

学習スタイルに合わせた自動最適化

生成AIの真価は、「同じ内容を学ぶ」だけでなく「学び方を変える」ことにあります。AIは過去のテスト回答や動画視聴ログから、学習者が情報を習得しやすい形式を推定します。

- 視覚型学習者:動画とテキスト、図表と色分けを多用したコンテンツ

- 聴覚型学習者:ポッドキャスト形式の音声コンテンツ

- 体験型学習者:分岐シナリオを配置したインタラクティブコンテンツ

複数バージョンを並行生成して配信することで、受講者は最適な教材を選択でき、完了率と理解度が同時に向上します。

生成AIを研修に活かす大きなメリットは、1人なのにインタラクティブな学びができるという点です。たとえば営業のロールプレイングは今まで上長や同僚など他の人の時間を使う必要がありましたが、生成AI相手であれば、無制限に練習できます。音声で双方向でやり取りできて、人間と区別がつかないくらい自然に話してくれます。テキストやファイルでのやりとりもできるため、メールの送り方や資料の作成方法などもすぐにフィードバックを得ながら学習できます。

研修担当者の役割変化

短時間で多様な教材が生成される環境では、研修担当者の役割は「研修の企画運営や教材の制作」から「学習体験の設計者」に変化します。生成AIが生成した教材をレビューし、認知負荷や業務適合度を調整し、学習ログを分析しながら、「次にどの現場課題を学習メニューに組み込むか」を企画します。

また、中長期的な人材育成計画をたてて、現状の業務と関係のない飛び地のスキルを各人が身につけられる環境を作ることも重要な役割となります。生成AIは過去のデータは分析できますが、将来の予測についは自社のメンバーのほうが正しくできる可能性が高いです。今後異なる事業に進出しないと生き残れないという企業が増えていく環境下で、「新規事業への投資の方針を決め、適したスキルを持つ人材開発計画を描く」といったことは生成AIには難しいためです。

人間はクリエイティブな企画と品質保証に専念し、繰り返し作業は生成AIに委ねる役割分担となります。生成AIはただ単に研修コストを削減するツールではなく、「学びを事業価値に変換する速度」を飛躍的に高める仕組みです。

現場に寄り添う生成AIチューター――リアルタイム支援と継続評価

「待ち時間ゼロ」の質問対応

業務中に「これを誰かに聞きたいが、今は皆忙しそうだ」と躊躇した経験はありませんか。生成AIをチューターとしてチャットに常駐させることで、この待ち時間が解消されます。

たとえば営業担当が交渉の条件を確認したい場合も、生成AIが関連する社内ガイドラインや過去の他社との交渉の履歴データを参照しながらポイントを整理します。応答が迅速なだけでなく、回答の根拠として原典URLや過去のプロジェクト例を提示するため、利用者の納得度も高い水準を維持できます。

パーソナライズされた細かい研修・マニュアルをリアルタイム提示

生成AIは質問対応だけでなく、社員が特定のテーマで課題を抱えていると判断すると、マニュアルや数分で完了するミニ研修を自動生成して提示します。すでにマニュアルや研修が存在している場合にはそれを検索して表示します。

例えば「見積書の作成に時間がかかっている」という行動が検知されると、自動的に過去の見積もり例を表示してくれるのとあわせて、項目の分割方法や価格の決定方法に関する数分程度の研修用動画やマニュアルなどの資料が配信されます。研修やマニュアルの確認を終えた直後に実践できるため、課題解決が早くなるうえに、記憶に定着しやすくなります。この「その場学習」は、複数名が一律で受講するカリキュラムでは対応しきれない細かなスキルギャップを埋めます。集合研修を待つ必要がなく、業務と学習が直結してすぐに効率化に寄与します。

「見積書の作成は、そもそもAIにすべて代行してもらえるようになるのでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。たしかに一部の業務ではそのとおりです。ただ、同じ見積もり作成という業務一つとっても、自動化して人間がチェックするというフローにしたほうがよい事業もあれば、都度判断が必要でAIの補助を受けながら人間が作成するほうがよい事業もあるでしょう。

成果物による継続的評価

学習の現場定着度は、実際のアウトプットを評価しなければ判断できません。生成AIはアウトプットを定期的に分析し、終了させたタスク一覧の難易度やアウトプットの品質などを評価します。たとえば以下のような要素を総合してスキル評価を更新していきます。

- 納品物

- 提案書

- 会議中の発言(議事録)

- 顧客対応の履歴(電話、メール、チャット、商談など)

従来は評価しにくかった定性的な評価をしやすくなるのがポイントです。たとえば、電話・メールのやり取りの件数をプロセス指標として追う企業はあっても、そこでやり取りされた内容を定性的に評価するといったことをしている企業は現状少ないです。

データに基づく適材適所の実現

リアルタイムで更新されるスキルスコアは、個人の成長度合いを示すと同時に、組織配置を決める指標となります。生成AIは部門ごとの人材需要と各個人の最新スキルを照合し、最適な配置案を提示します。

例えば、プロジェクトマネジメントに長けた営業担当者を、新規事業立ち上げのプロジェクトに推薦するといった提案が、データから自動的に導き出されます。

最終決定は人間が行うことになりますが、判断材料がリアルタイムで整備され続けるので、意思決定のスピードと納得感が向上します。結果として、学習→業務適用→成果→評価→再配置というサイクルが円滑に回り続け、組織全体が「学びながら進化する」状態に発展します。

学習格差への対応――適材適所を実現する3つのアプローチ

学習速度の可視化がもたらす現実

リアルタイムで集計される学習ログは、社員一人ひとりの成長曲線を明確に示します。仕組みを導入してから数か月で、当初は同レベルだった成長線が大きく分岐し、成長が加速する層と停滞する層が分かれていきます。

上位層の成長率は指数関数的に向上し、下位層との差は時間とともにさらに拡大します。成果とスキル評価のデータを照らし合わせて、以下を判断します。

- 急成長する人材をどこに配置すれば最大の成果を生み出せるのか

- 停滞している人材をどう支援し、再び成長軌道に戻せるのか

データに基づく人材戦略の決定

スキル評価と事業成果を軸とした4象限マップを作成すると、配置方針は感情論ではなく客観的データで決定できるようになります。

- 高スキル・高い成果:新規事業や高難度プロジェクトへの配置

- スキル不足・高い成果:短期集中育成プログラムの実施

- 高スキル・低い成果現職とのミスマッチを検証し配置転換を検討

- スキル不足・低い成果:リスキリングまたは職責変更の早期決断

このマップは職種や業務内容の配置転換には使えますが、役職の見直しや昇進昇格には使いにくいという点に注意してください。高スキル・高い成果であっても、社内で同僚からの評価が悪い人を昇格させて管理職にしてしまうことは避けなくてはなりません。

このように、生成AIによる研修とスキル評価データは、人材ポートフォリオ全体を最適化する戦略的ツールとして機能します。

人的資本経営とジョブ型雇用の架け橋――研修投資を数値で語る時代

研修費の「事業投資」への転換

人的資本の情報開示が義務化された現在、研修は「実施の有無」ではなく「投資額とその収益性」で評価されます。鍵となるのは学習ログと業務データの統合分析です。

まず学習時間、完了率、テストスコアなどのデータをリアルタイムで収集します。次に売上、粗利、プロジェクト収益性などの事業KPIと照合し、時系列での相関を測定します。その結果、「営業ロープレ研修に●時間取り組んだチームは、成約率が平均■%向上した」といった投資対効果の関係性が明確になります。

営業ロープレ研修を例として挙げましたが、実際はアイスブレイクの方法、クロージングのときの話し方など、さらに細かい研修になることが想定されます。

従来の生成AIを活用しない研修では、そもそも研修を細切れにしてそれぞれ制作する、1人1人に割り当てる、受講後の成果を測定するなどすべてが手間がかかりすぎて難しいです。生成AIの導入によって研修の細かい分割と成果への寄与の測定が可能になるのです。

ROI測定のための3つの指標

投資対効果の短期で測定する場合、計算式は(コスト削減+売上向上)÷研修コストがもっともわかりやすく、かつ様々な要素を網羅していますが、細分化して以下のような指標も設定できます。

1. 業務生産性指数 営業チームであれば契約件数や受注金額など、成果に直結する数値を用いて研修前比で改善幅を示します。

2. 離職率 学習機会とキャリアパスが明確化されると、特に若手層の離職が減少する傾向があります。人員補充コストの削減額を金額換算して組み込むことで、研修が採用費用を抑制する効果を定量化できます。

ジョブ型雇用への移行支援

ジョブ型雇用では、職務定義(ジョブディスクリプション)と報酬が直接連動します。生成AIで得られるスキル評価は、その職務への適合度を定量化できるため、報酬制度を「資格等級制」から「職務×熟練度制」へ移行する際の参考指標となります。

例えば、専門職をレベル1〜5で定義し、社員のスコアがレベル3を超えた時点で報酬レンジを自動的に一段階引き上げる運用も実現可能です。これにより報酬決定の透明性が向上し、社員は「学習成果が給与に直結する道筋」を明確に把握できます。

継続的な投資最適化

生成AIが研修のPDCAサイクルを日次で回す時代では、投資判断も年1回の企画では対応できません。月次のROIを確認しながら「動画コンテンツより対話型コンテンツの方が成果に直結している」などの傾向を把握し、翌月の投資配分を即座に修正する柔軟な配分が可能になります。

運用型広告のように、スキル評価と事業成果の数値をリアルタイムで見つつ予算配分を変えていくような状態になるのが理想的です。

人的資本経営では、人材への投資をマーケティング・財務の投資と同じような精度で行うことが求められるようになります。生成AIで得られるデータは、研修など人材への投資と、柔軟な配置転換を実現するための基盤となります。

おわりに:人材育成のあり方を変える

生成AIは単なる「効率化ツール」ではありません。人材戦略の根本的再設計を可能にする、変革のきっかけとなる要素です。従来の「一律教育」から「完全個別最適化」へ、「年次評価」から「リアルタイム成長支援」へ、「感覚的判断」から「データ駆動型意思決定」へ——この転換により、持続的な競争優位を確立できます。

生成AIの普及によって多くの職種で業務内容が大きく変わることが想定されるため、リスキリングや人材育成を上手く進めることは企業の死活問題になってきます。他社が完全に生成AIで自動化している業務をいつまでも人力で行っていれば、生産性に差がついていってしまうためです。適切に業務の棚卸しと入れ替えを進めていかないと、A社がほぼコストゼロで済ませている業務を、B社では数十人かけて対応しているみたいな違いが発生しかねないです。

解雇規制があるため、異動先が見つかっていないメンバーの関与している業務を自動化するインセンティブが働きづらい構造になっている企業もあるでしょう。そのため、メンバーの今は着目されていないスキルを発見して、活躍の場を探す取り組みは今後重要になってくると考えられます。

生成AIによる教育研修は「未来の技術」ではなく、「今始めるべき現実的な投資」になりつつあると感じます。サイトエンジンでは、ラクテスというスキルを可視化するというテーマに関連したサービスを運営していることもあり、このテーマに積極的に取り組んでいきます。

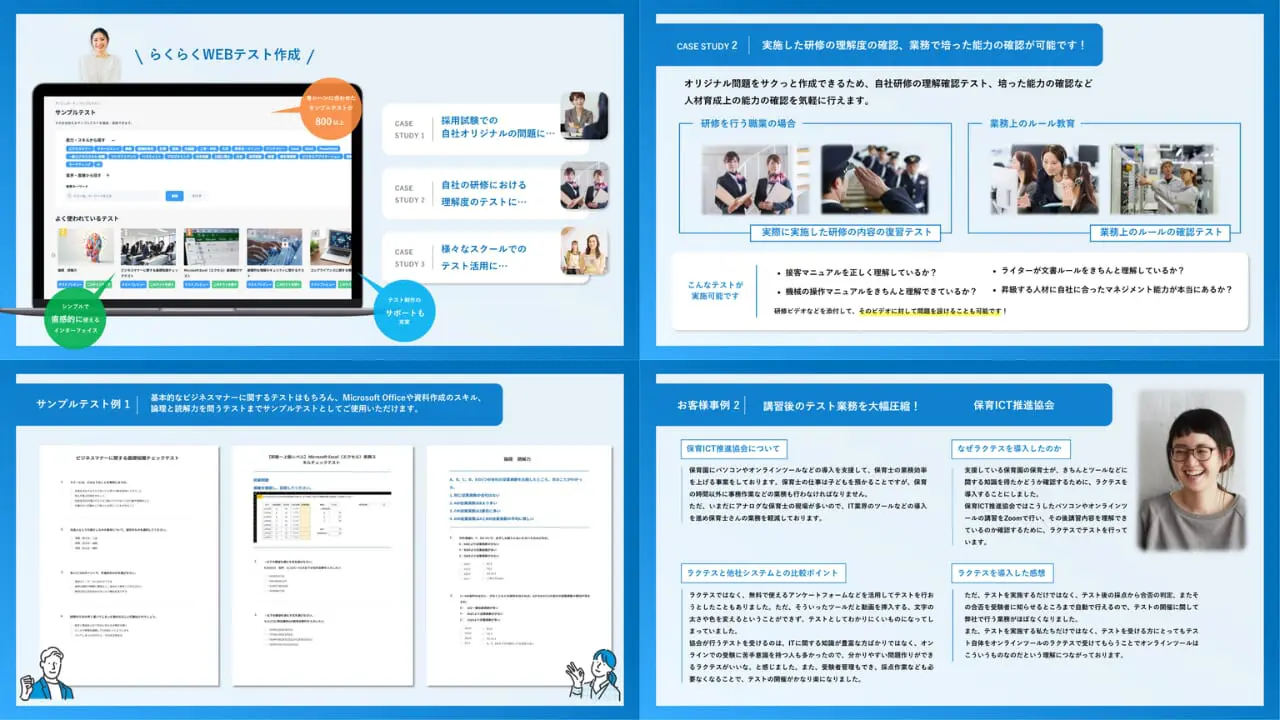

無料ダウンロード スキルチェックテスト「ラクテス」サービス資料

こちらはスキルチェックテスト「ラクテス」のサービス資料でございます。ラクテスは採用・研修・人事・総務担当者様などが実施するスキルチェックにかかる負担を軽減するだけではなく、テスト作成も支援いたします。

目次

- CASE STUDY

- サンプルテスト問題例

- お客様事例

- ラクテスの機能

- 料金プラン

- テスト制作代行サービスオプション

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。