近年、経営環境の複雑化とデータ量の増加により、経営ダッシュボードの導入が多くの企業で進んでいます。しかし、設計や運用のポイントを押さえなければ、十分な効果は得られません。本記事では、ダッシュボード構築・運用の基礎から項目設計まで、実務で使用できるサンプルを紹介しながら具体的に解説します。

目次

経営ダッシュボードとは

経営ダッシュボードとは、企業内のさまざまな部門やシステムに点在している「売上」「人事」「生産」などの経営データを一カ所に集約し、グラフやチャートで分かりやすく可視化するツールです。経営層や管理者は、最新のデータをリアルタイムで把握でき、今どの部門がどのような状況にあるのか、全体の動きをひと目で確認できます。

加えて、複数の資料を突き合わせて確認する必要がなくなり、意思決定までの時間や労力を大幅に減らせる点も特徴です。企業全体の状況を正確かつスピーディーに把握するための重要なツールといえます。

従来のレポートとの違い

従来のレポートは、過去のデータを記録・分析し、印刷やPDF形式で配布される静的な資料です。これに対し、ダッシュボードは最新のデータをリアルタイムで表示する、必要な項目だけを絞り込む、詳しく見たい部分をクリックして内容を深掘りするなど、データの動的な活用が可能です。また、異常値を自動でアラート表示したり、重要な数値や変化をマーカーで目立たせたりする機能を付加することもできます。

経営ダッシュボードを作成するメリット

経営ダッシュボードを導入することで、部署ごとにバラバラに管理されていたデータがまとめられ、企業全体で情報のズレや伝達の遅れが起こりにくくなります。以下、導入のメリットについて詳細に記載します。

データの一元化による情報精度向上

経営ダッシュボードを用いると、部署ごとに異なる形式で管理されていたデータを共通のフォーマットに統合できます。部署間で取り扱っている情報の種類や更新タイミングのズレが発生するリスクを低減し、常に正確で信頼性の高いデータを共有できるようになります。

社内全体で共通の指標を参照できるため、部署ごとに異なった認識が生じにくくなり、部門をまたいだ協力やコミュニケーションも円滑に進みます。経営層から現場まで、同じ根拠に基づいた意思決定が可能となります。

リアルタイムにデータを可視化

売上やKPI、在庫状況などの最新データが自動で反映されるため、常に現時点の状況を把握できます。システムに入力された情報が即座にダッシュボード上に表示されるため、データ共有にタイムラグが生じません。

さらに、アラート機能を設定しておくことで、売上が急減した場合や在庫が一定数を下回った際に自動で通知を受け取ることが可能です。これにより、予期しない需要増加や、在庫切れなどの事象が発生した際にも、迅速な対応を取ることができます。結果として、意思決定のスピード向上だけでなく、全社的な課題への対応力が高まり、機会損失の最小化につなげられます。

生産性向上と業務効率化

経営ダッシュボードを導入することで、定期レポート作成や数値集計の多くが自動化され、担当者の業務負担が軽減します。従来は手作業で行っていたデータ収集や集計も、システム連携によって自動的に反映されるため、ヒューマンエラーの防止や確認作業の削減にもつながります。これまで報告準備にかかっていた時間を、データ分析や改善策の検討など、より付加価値の高い業務に充てることができ、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。

ダッシュボードの設計

ここからは、経営ダッシュボードを実際に作成する際の基本的な手順について解説します。以下、設計手順をステップごとに順を追って詳細に説明していきます。

目的と対象の定義

ダッシュボード構築の最初のステップは「誰が」「何のために」使うのかをはっきりさせることです。経営層、現場担当者、管理者など、主な利用者を明確にすることで、必要なデータ項目や画面の設計方針が定まります。また、ダッシュボードを作成する目的があいまいなままでは、期待する意思決定をサポートできず、役に立たないものになってしまいます。実用性の高いダッシュボードを構築するため、事前に関係者と協議することが重要です。

さらに、利用者ごとに必要な情報の粒度も整理しておきます。例えば、経営層向けのレポートであれば月単位で全体の売上やKPIをまとめて見られる形がよく、現場担当者向けであればより細かく日別の数値が確認できる形が望ましいです。

KPIの設定とデータ整備

KPIを設定する際は、まず事業の目的や方針に沿って、進捗や成果を具体的に測れる指標を洗い出します。例えば「月ごとの売上目標」や「営業担当ごとのアポイント獲得数」といったものが考えられます。次に、これらのKPIを会社全体・部門・個人といった階層で整理することで、それぞれが何を目指すべきか明確化できます。

続いて、KPIを計測するためのデータをどのシステムから取得し、どのような形式で管理するかを確認します。売上データは会計システムから自動で取り込めるが、営業記録はcsv形式でスプレッドシートに出力しなければならないなど、各データを取得する方法を把握することが必要となります。

レイアウト設計

ダッシュボードのレイアウトは、最も重要な指標やKPIを、画面の上部など目につきやすい場所に配置することが基本です。グラフを掲載する場合、売上の推移のように時間の変化を表す場合は折れ線グラフ、売上内訳のような構成比を示す場合は円グラフや積み上げ棒グラフなど、目的に応じて使い分けると情報が直感的に伝わります。

プロトタイプ作成とテスト運用

レイアウト設計ができたら、次は実際にダッシュボードのプロトタイプを作成します。設計した項目やグラフをもとにシンプルな試作版を作り、関係者に使ってもらいます。表示したい情報が正確に表示されているか、グラフや配色は分かりやすいか、操作はスムーズかなど、実際に触れることで分かる課題を洗い出します。

関係者から寄せられた意見をもとに改善を重ねたら、次はテスト運用の段階に進みます。週次会議や月次報告など、実際の業務の流れに沿ってダッシュボードを使い、問題なく動作するか、想定した使い方ができているかを確認します。こうして試作とテスト運用を何度か繰り返し、完成度の高いダッシュボードへと仕上げていきます。

ダッシュボード公開と運用体制の整備

ダッシュボードを公開した後は、運用や管理のルールを明確に決めておくことが重要です。データの更新スケジュールを決めておくことや、自動化できない作業を担当者に割り振ることなどが必要となります。

加えて、役職によるデータの閲覧権限の設定や、データの取り扱いに関するルールを社内で定めておくなど、セキュリティ面の取り決めも必要となります。ダッシュボードが本番運用後も安定して活用される環境を保つため、運用体制の整備は必要不可欠です。

経営ダッシュボードを作成するためのツール

経営ダッシュボードは、データの規模や活用目的、運用体制に合わせて、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフト、もしくはPower BI、Looker Studio、TableauなどのBIツールを使って構築します。表計算ソフトは手軽に始めやすく、BIツールは運用面や拡張性に優れているなど、それぞれに特徴があります。どのツールを使うかは、自社の目的やリソース、今後の運用体制を踏まえて選ぶことが重要です。

以降では、表計算ソフトとBIツール、それぞれのメリット、デメリットについて具体的に解説します。

Excel・スプレッドシートの活用

ExcelやGoogleスプレッドシートは、導入コストがかからず、身近なツールとして手軽に経営ダッシュボードを始められるのが大きな魅力です。ピボットテーブルやグラフ、スライサー機能などを使うことで、売上実績やKPIの集計や可視化が容易に可能です。関数やマクロを使った自動処理も可能なため、日々のレポート作成の手間を削減できます。

一方で、数十万行を超えるような大規模データや、更新頻度が高い場合には処理速度やファイル管理に限界があります。加えて、複数人で同時に編集する際は二重入力や最新版の把握が難しくなることもあり、ヒューマンエラーが起きやすい点にも注意が必要です。そのため、利用規模や運用体制に合わせて、適切な範囲で活用することが大切です。

BIツールの活用

BIツールは大規模なデータを効率的に管理できるだけでなく、複数のデータソースをまとめて連携しやすいのが特徴です。ユーザーごとの閲覧権限も簡単に設定でき、部署や担当者ごとに必要な情報だけ見せることが可能です。スマートフォンやタブレットからでも画面が自動で最適化され、外出先や現場からもダッシュボードを活用できます。

ダッシュボードの設計面でもExcelやスプレッドシートにはない高度なカスタマイズ性と柔軟性を備えています。グラフやレポートのレイアウトを自由に設計でき、必要な指標を複数組み合わせて一つの画面で比較することが容易です。ヒートマップや散布図、ゲージグラフなど、Excelでは表現しづらい高度なビジュアルも標準搭載されています。

一方で、BIツールを導入する際は、基本的な操作や初期設定に一定の学習が必要となる場合があります。例えばPower BIではDAXやデータモデリングに対する理解が求められますし、Tableauは高機能な反面、ライセンス費用や習得の手間がかかります。自社のデータ規模や業務内容、利用するメンバーのスキルや予算を考慮して、最適なツールを選ぶことが大切です。

経営ダッシュボードサンプルを用いた項目の解説

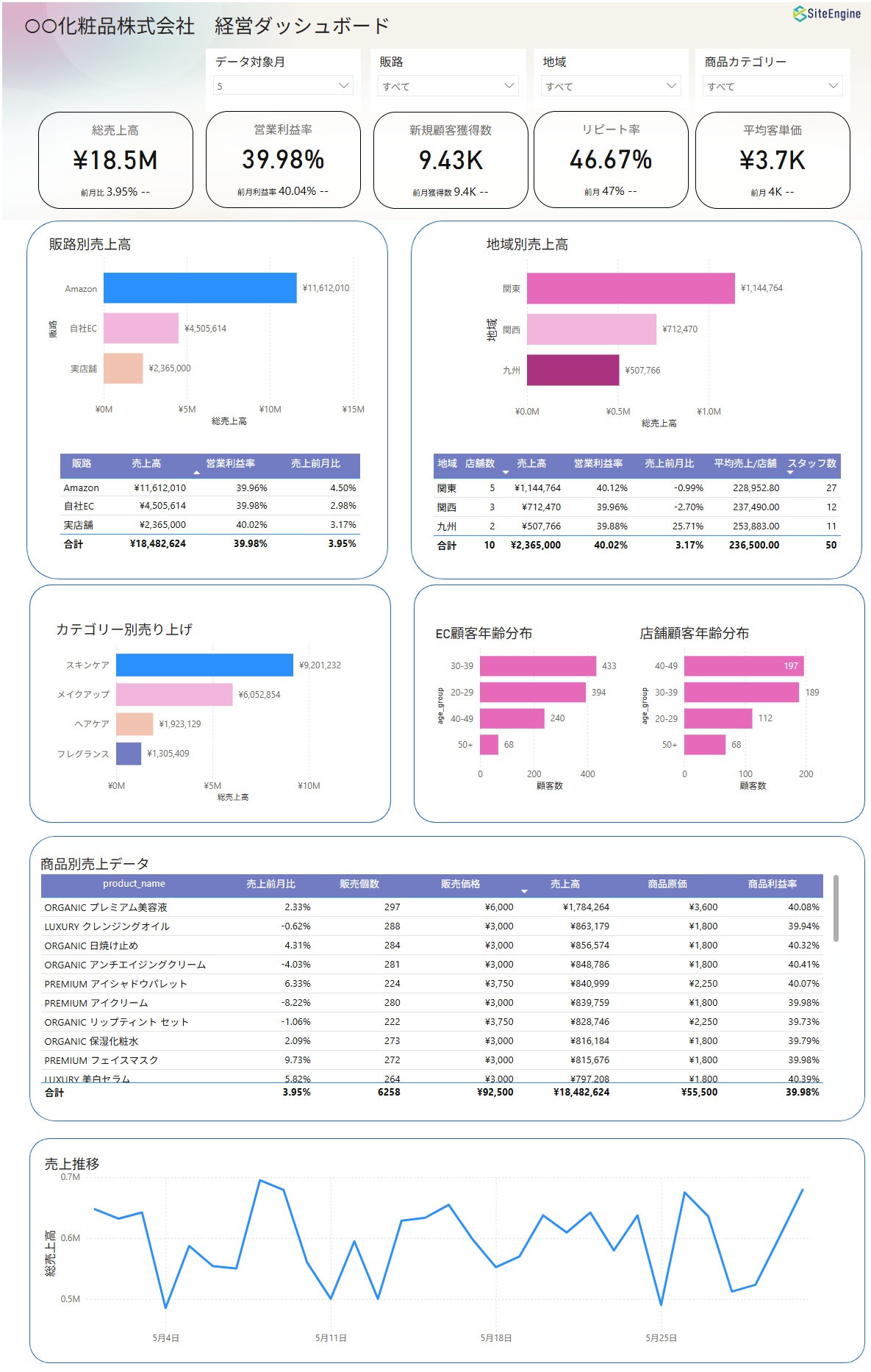

経営ダッシュボードを構築するにあたって必要な項目について、サイトエンジン株式会社で作成したダッシュボードを例に、それぞれのグラフや指標がどのような目的で設置されているのかを解説します。

このテンプレートはPower BIを用いて作成したもので、サンプルをそのままご購入いただけます。必要に応じたデータや分析項目を追加し、独自のレポートテンプレートを作成することも承ります。詳細については、下記サービスページをご覧ください。

KPIサマリー

ダッシュボード上部には、事業全体を俯瞰するための主要KPIが並んでいます。売上や利益などの業績指標に加え、新規顧客やリピート率といったマーケティング指標も配置しているため、単月の成果や課題を総合的に判断できます。数値の変動が大きい指標があれば、その要因を他のグラフで深掘りする流れを促します。

販路別売上高

売上がどのチャネルから生まれているかを把握するためのグラフです。Amazon、自社EC、実店舗といった販路ごとに売上や利益率を表示することで、最も効率的な販売チャネルや改善の余地があるチャネルの特定に役立ちます。「売れてはいるが利益が出ていない」「取扱量は少ないが利益率は高い」といった傾向を視覚的に確認でき、販促予算の配分やチャネル戦略の見直しにも役立ちます。

地域別売上高

エリアごとに売上・利益率・平均客単価・店舗数を比較できるグラフです。関東・関西・九州など主要地域ごとに、どのエリアで販売効率が高いかを可視化しています。地域ごとの傾向が把握でき、出店戦略や営業リソースの最適化に役立ちます。

カテゴリー別売り上げ

ここではスキンケアやメイクアップなど、商品カテゴリごとの売上を可視化するグラフです。事業の主力となっているカテゴリや、伸び悩んでいるカテゴリを定量的に捉えることで、在庫戦略や新商品の企画に活かせます。カテゴリごとの売上構成比を見ることで、ブランドとしての強みや弱点を再確認することも可能です。

顧客年齢分布

ECと店舗で購入している顧客層を年齢帯ごとに示した分布グラフです。例えば、ECでは30代が中心、店舗では40代が多いといった違いが見られる場合、チャネルごとに適した訴求方法やキャンペーン設計を検討する必要があります。年齢別の傾向を把握することで、広告配信やSNS施策のターゲティング精度が向上します。

商品別売上データ

各商品の販売数、単価、売上、利益率を一覧で表示した詳細データ表です。定量的な商品評価ができるため、「利益率は高いが売れていない商品」「販売数は多いが粗利が薄い商品」などを見分けられます。この情報は、販売促進施策や在庫調整、終売商品の選定など、商品ライフサイクル管理の意思決定への活用が可能です。

売上推移

日別の売上変動を時系列で示した折れ線グラフです。週末・平日、キャンペーン時期などによる売上の差異を可視化することで、販売活動の成果や季節性の影響を検証します。

特定日に急増・急減があった場合は、その要因を掘り下げて再現性のある施策につなげます。さらに、異常値の早期発見によるリスク対策にも役立ちます。

経営ダッシュボードの運用管理方法

経営ダッシュボードを長く有効に使い続けるには、体系的な運用管理が不可欠です。運用のポイントは「定期的なレビュー」「社内での共有設計」「運用効率化」の3点です。以下の見出しで、それぞれ詳細に説明します。

定期的なレビューと改善体制の構築

ダッシュボードは導入して終わりではなく、定期的なレビューを通じて改善を続けることが重要です。四半期ごとなど定例のタイミングで、KPIの必要性や数値の妥当性、UIの使いやすさを関係部署と一緒に見直し、ビジネス環境や戦略の変化に対応できるようアップデートが必要です。レビュー結果は改善計画としてまとめておくことで、継続的な改善サイクルを維持できます。

社内共有設定と活用促進の設計

見るべき人が必要な情報にアクセスできるよう、データ閲覧の権限設定を明確にすることが重要です。特にBIツールでは、閲覧・編集・開発・配信などの権限を、メンバーの用途や役割ごとに細かく管理できます。それに加え、部署やプロジェクトごとに共有グループを設定し、関係者にだけ自動で配信できる仕組みもあります。こうした体制を整えることで、セキュリティと利便性の両立が可能です。

運用コスト削減と効率化

ダッシュボードの運用コスト削減と効率化を図るには、自動化の仕組みを積極的に取り入れることが重要です。データの取り込みや定期更新、レポートの配信などを自動処理によって実行すれば、担当者の手作業を大幅に減らせます。さらに、BIツールとワークフロー自動化ツールを連携することで、日々の運用業務の効率化を推進します。こうした体制を構築することで、限られたリソースでも安定してダッシュボードを運用できます。

まとめ

経営ダッシュボードは、迅速かつ的確な意思決定を支えるために欠かせないツールです。設計や運用の工夫によって、社内の情報共有体制を整え、業務効率化を実現します。自社の課題や運用体制に合ったダッシュボード活用を検討し、継続的な改善に取り組むことが重要です。

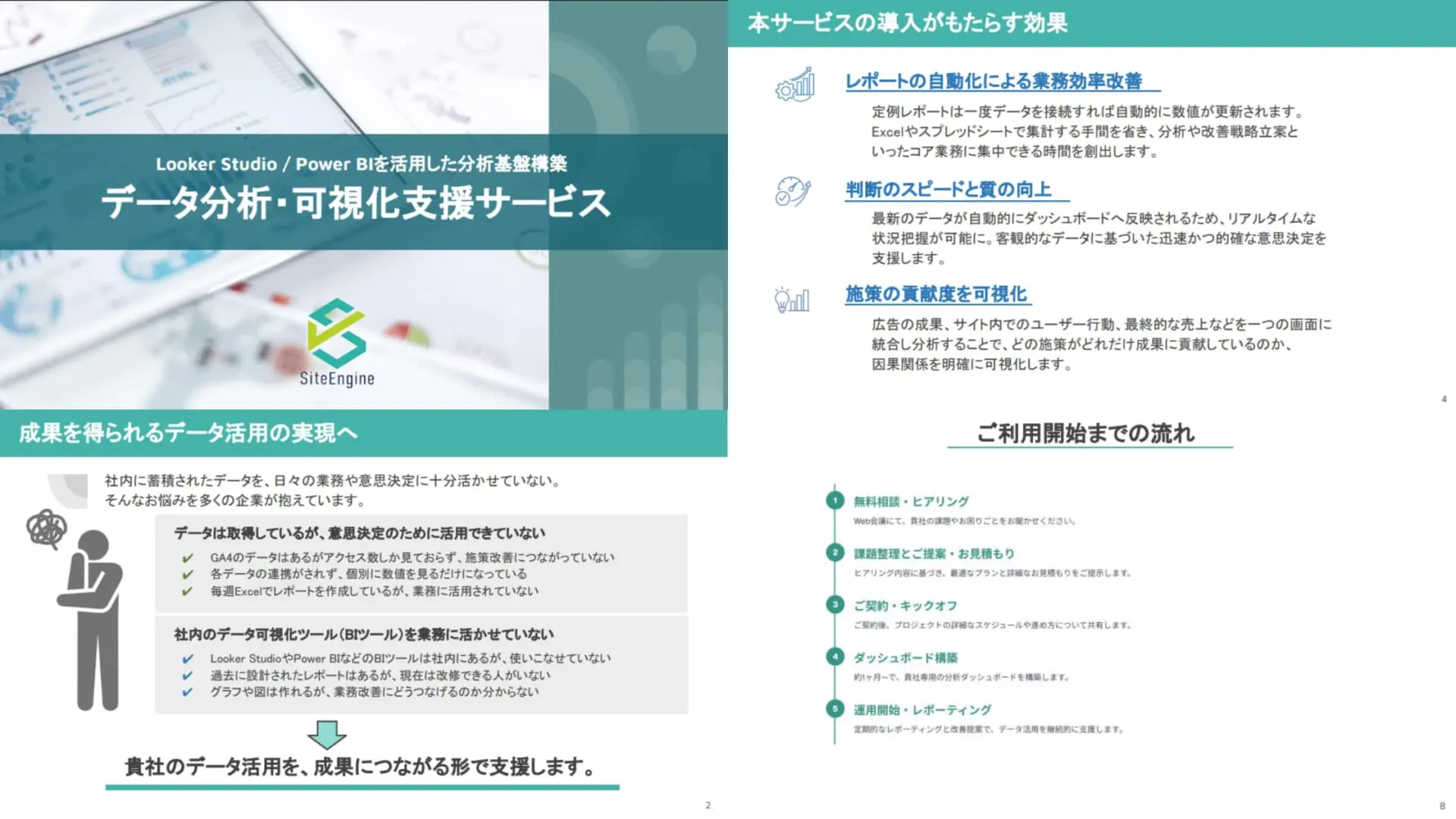

サイトエンジン株式会社では、Looker Studio・ Power BIを用いたデータ分析・可視化支援サービスを提供しております。BIツールの導入をご検討中の方や、自社に合った経営ダッシュボードを作成したい方は、下記サービスページよりお気軽にお問い合わせください。

データ分析・可視化支援サービス ― Looker Studio / Power BIによるレポート作成支援

また、当サービスに関する資料は下記よりダウンロードできます。こちらも併せてご覧ください。

無料ダウンロード データ分析・可視化支援サービス資料

こちらはデータ分析・可視化支援のサービス資料でございます。BIツールを用いてアクセス解析データやビジネスデータを統合・可視化・分析することで、業務効率化やマーケティング施策の最適化を支援します。

目次

- 社内データ活用における課題

- 弊社の支援アプローチ

- サービス導入の効果

- ダッシュボードサンプル

- ご利用開始までの流れ

- 料金

- お問い合わせ

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。