2025年10月27日にGoogle Search Console(サーチコンソール)に追加された新機能「クエリグループ (Query groups)」について解説をします。この機能は、コンテンツマーケティングおよびSEO分析をより素早く簡単にしてくれます。

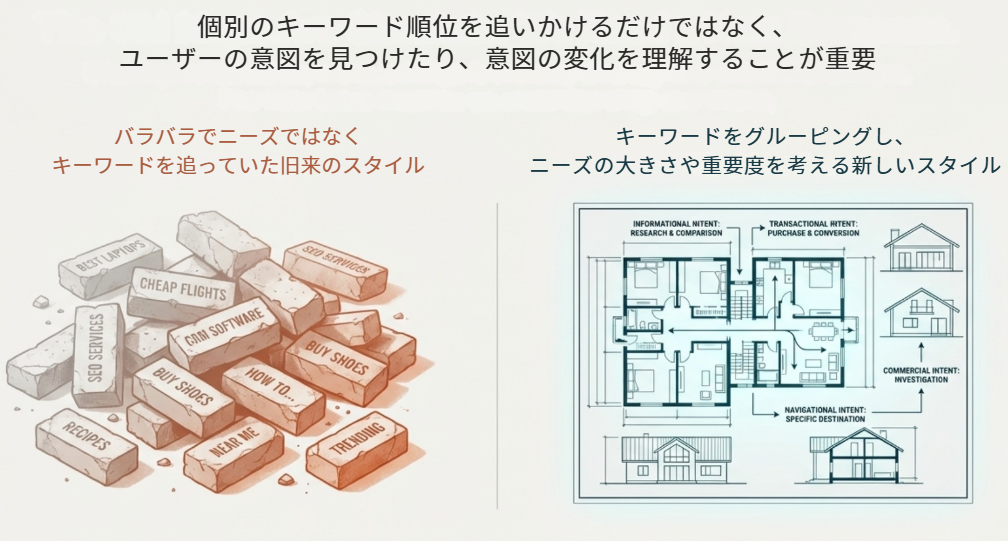

この機能は、SEO分析の焦点を従来の個別のキーワードから「検索意図」へとシフトさせる、非常に重要なアップデートです。

「非ブランドクエリ」=「ユーザーがサイトを発見するためのキーワード」の分析が容易になった

コンテンツマーケティングにおいて、自社のブランド名や社名を含まない検索(非ブランドクエリ)による流入は、新規顧客の獲得を示す極めて重要なクエリです。これらのキーワードグループはまだ自社の事を知らないユーザーが自社を見つけるきっかけとなるクエリだからです。

しかし大規模なサイトほど、これらをうまく集計することは困難です。キーワードは多岐にわたり、大量になってしまうからです。SEO担当者、webマーケティング担当者なら1度はこうしたキーワードをマージし、サイト全体がどのようなキーワードグループで構成されているかを検証する作業をやったことがあるはずです。これはかなりきつい。これが自動化されるだけではなく、期間ごとの変動まで見れるのだから画期的です。トピックや意図の単位で成果を確認できるようになるので、リライトや新規コンテンツ作成の優先順位付けが容易になり、より効率的なコンテンツ運用が可能になります。

すでに公開されている「カスタムアノテーション」や、これから公開が発表されている「ブランドクエリフィルター」と組み合わせれば、分析はさらに簡単で、効率的になります。(ブウランドクエリフィルターは名前の通り、ブランドクエリを自動的に分類してくれる機能です。2025年11月25日時点ではまだ日本でリリースされていません。)

クエリグループ機能の概要

クエリグループは、これまで個別に表示されていた検索クエリを、意味や意図が近いもの同士で自動的にグループ化する新機能です。Search Consoleではユーザーが検索したキーワードごとに個別のデータが表示されていましたが、実際には表現が異なっていても同じ意図を持つ検索が多く存在します。

クエリグループ機能は、Googleの機械学習モデル(AI)がこれらの「意味の近い検索語句」を検出し、1つのグループ(意図クラスター)として集約します。これにより、長く散らかった個別のクエリのリストに代わり、オーディエンスが興味を持つ主要なトピックを表すクエリのリストが確認できるようになりました。

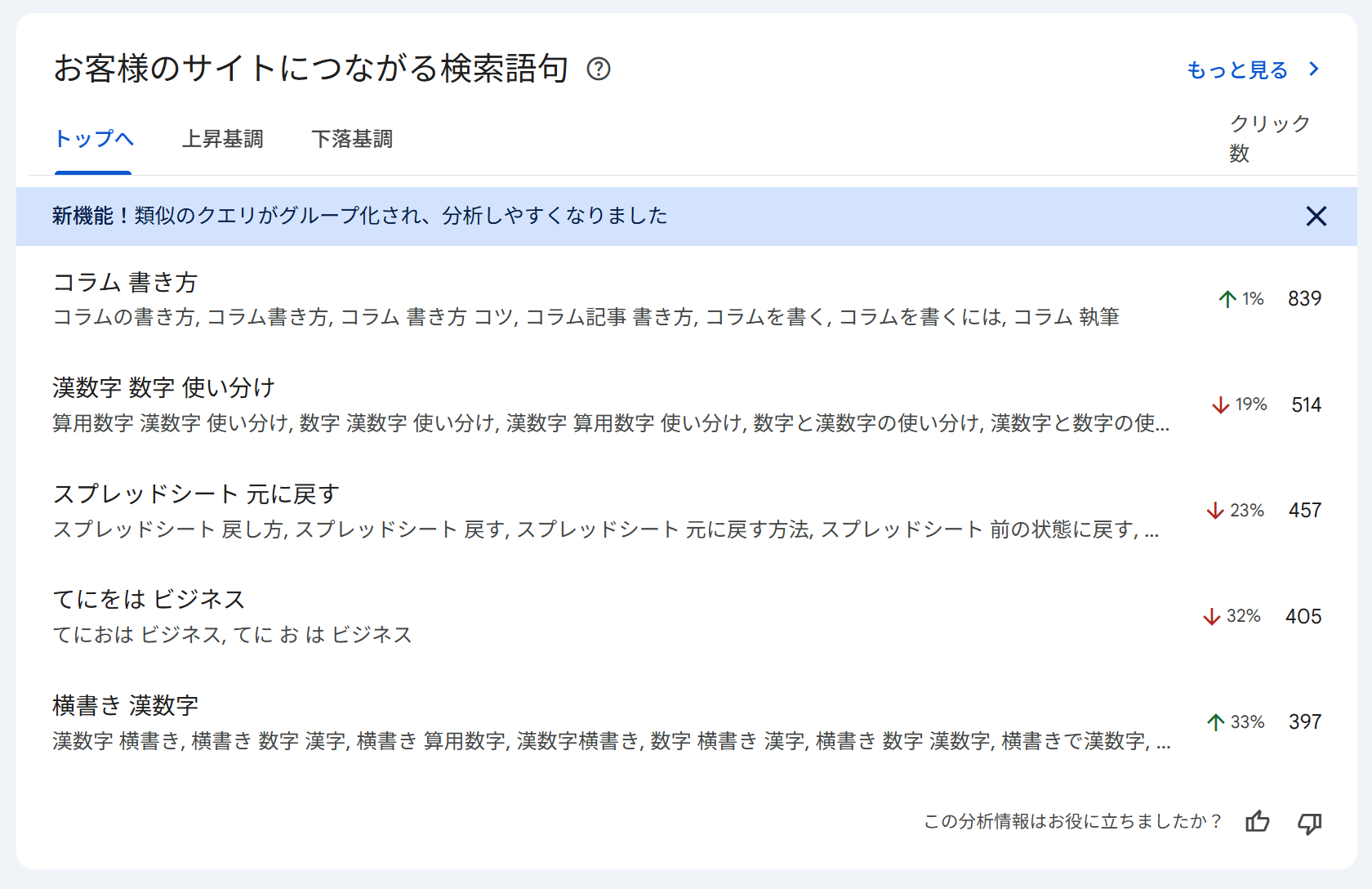

上記はサイトエンジンの事例で、実際のクエリグループ機能の画面のキャプチャです。

「コラム 書き方」というグループの中に、「コラムの書き方」「コラム書き方」のような単純な変化ではなく、「コラム 執筆」のように同じニーズだと推測されるキーワードがマージされています。

これまで、SEO担当者は膨大な数の個別クエリリストを手動で分類し、ユーザーの意図(インテント)を推定する必要がありましたが、この新機能は、GoogleのAIがその複雑な作業を代行することで、「ユーザーマインドのグルーピング」を格段に容易にします。

Google自体が「キーワード」という端的な視点から、「ユーザーの検索意図」に分析対象を変化させているという姿勢の変化がわかる機能です。

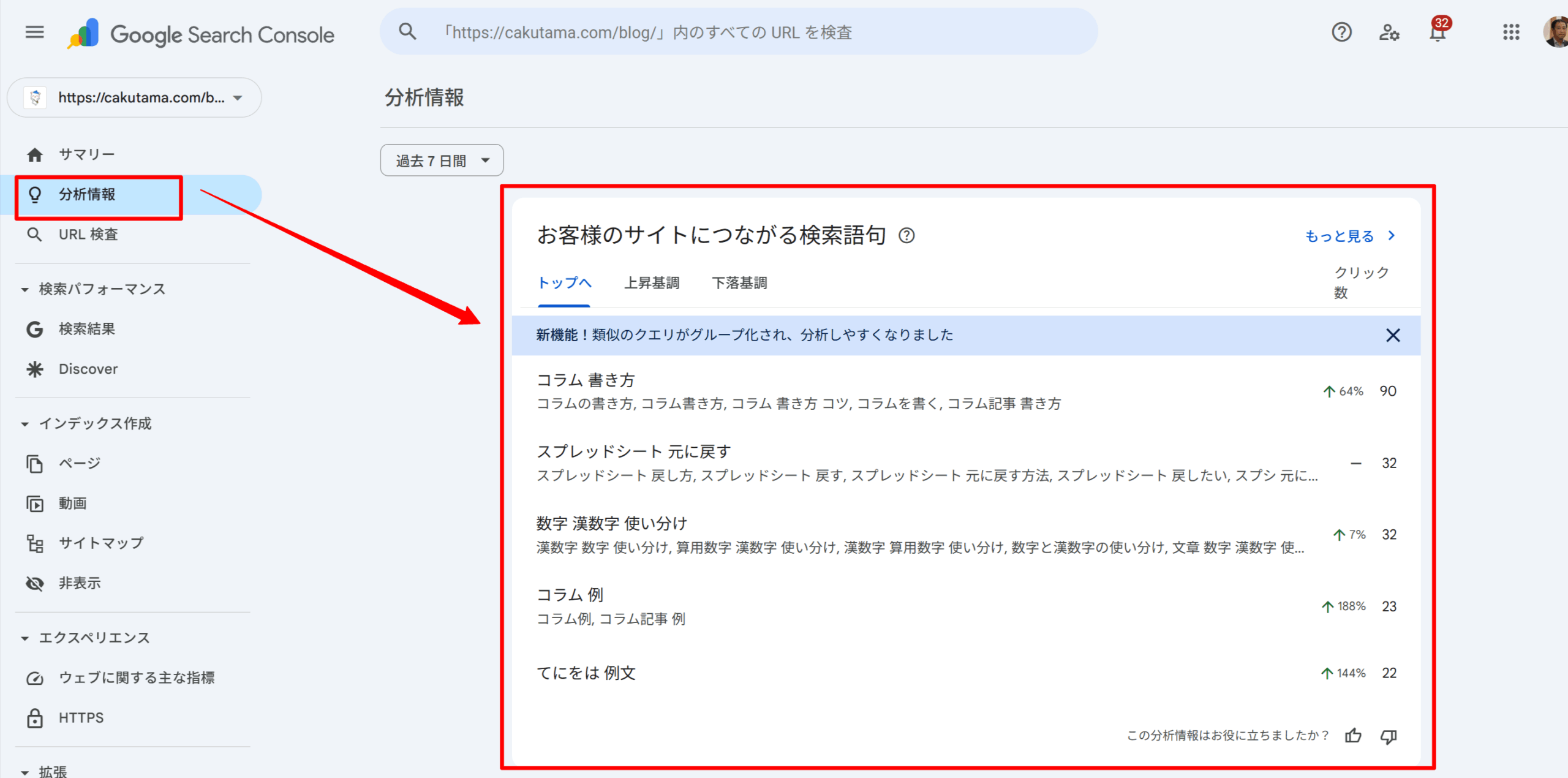

表示場所と使い方

クエリグループは、サーチコンソールの左側メニューの分析情報から確認することができます。

分析軸は以下の3つがあります。

1. トップ: サイト全体で最も流入を生んでいる主要テーマを特定できます。

2. 上昇基調: 新たに注目が高まっているトピックを早期発見できます。

3. 下落基調: 検索需要が落ちつつあるテーマを把握し、リライトや改善を検討できます。

各グループには、クリック数や表示回数などの主要指標が付与されており、パフォーマンスを比較しながら確認できます。また、グループをクリックすると、そのグループに含まれる具体的なクエリの一覧がドリルダウンで表示されます。これにより、「どのクエリが主要な流入元になっているか」「どんな意図が伸びているか」をより直感的に把握できます。

現時点での制限事項と注意点

クエリグループは有用ですが、利用にあたっての注意点があります。クエリグループは、クエリの数が非常に多いプロパティでのみ使用できます。

クエリの数が少ないサイトではグループ化の必要性が低いため、小規模なサイトでは利用できない可能性があります。ただし、どの程度のクエリ数が必要になるかの具体的な基準は現時点では示されていません。

また、検索意図の近いクエリをAIが自動で判別してまとめていますが、正しいグルーピングが行われているかを確認することが推奨されます。分析に使用する際には、必ずクエリグループ内の具体的なキーワードを精査する必要があります。

AI検索時代におけるCTRの現実と、ニーズ合致の重要性

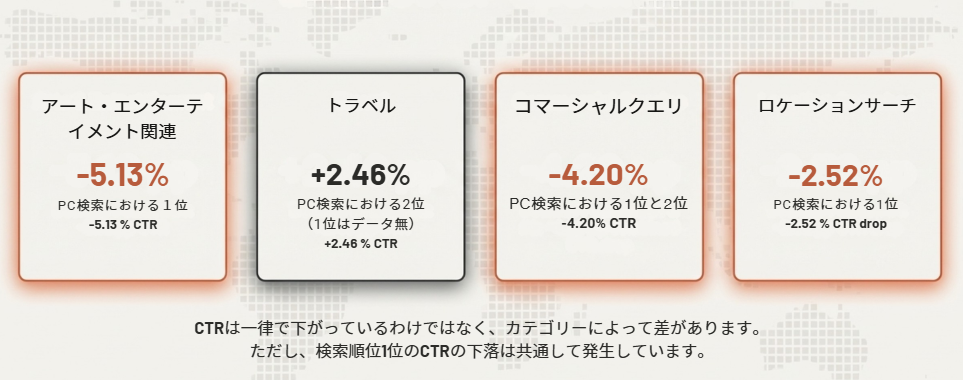

AI検索やAI Overviewsにより、SERP(検索結果ページ)におけるオーガニックトラフィックの減少が発生しています。

AI Overviewsには情報元になるサイトが表示されていますが、Advanced web rankingの今年の第3四半期におけるGoogle検索のクリック率(CTR)の調査によると、多くの業界や検索意図で、デスクトップ検索の1位のCTR(クリック率)が減少していることが確認されています。すべてのジャンルでクリック数が落ちているわけではありませんが、全体的にはクリック数は下がっており、特に商業クエリでは、デスクトップの1位と2位で合計4.20 pのCTR減少が記録されています。

(参照:https://www.advancedwebranking.com/blog/ctr-google-2025-q3)

さらに、AI検索の結果表示されるリンクがほとんどクリックされていないという調査もあります。

この状況は、「検索ボリュームの大きなキーワードで上位表示されればいい」という順位を追うだけのスタイルが通用しなくなっているということです。

検索結果の上位表示が無駄とか、意識する必要がない、という事ではありません。クリックとその先のエンゲージメントを大切にしましょう、という話です。

今まで以上にユーザーのニーズとウェブサイトの情報の合致を意識して、細かなキーワードも含めてエンゲージが発生しやすい、自社サイトの内容に興味関心のあるユーザーを的確に集めていく必要があります。

クエリグループは、「どのような意図を持つユーザーの関心(トピック)」がトラフィックを生んでいるのかを直接的に示してくれるため、この本質的なニーズ合致を戦略的に推し進めるための強力なツールになります。

サービスページの見せ方や、コンテンツマーケティングでのテーマ設定に活用を

検索ボリュームは小さくとも、ユーザーがどのようなキーワードで自社に訪れるかを考えましょう。今まで知らなかったユーザーニーズに気づくことができるかもしれません。

クエリグルーピング機能を活用すれば、どのような情報が必要でどのような周辺コンテンツを作ればいいのか、戦略をもって取り込めるようになるはずです。

ということでぜひ活用してみてください。

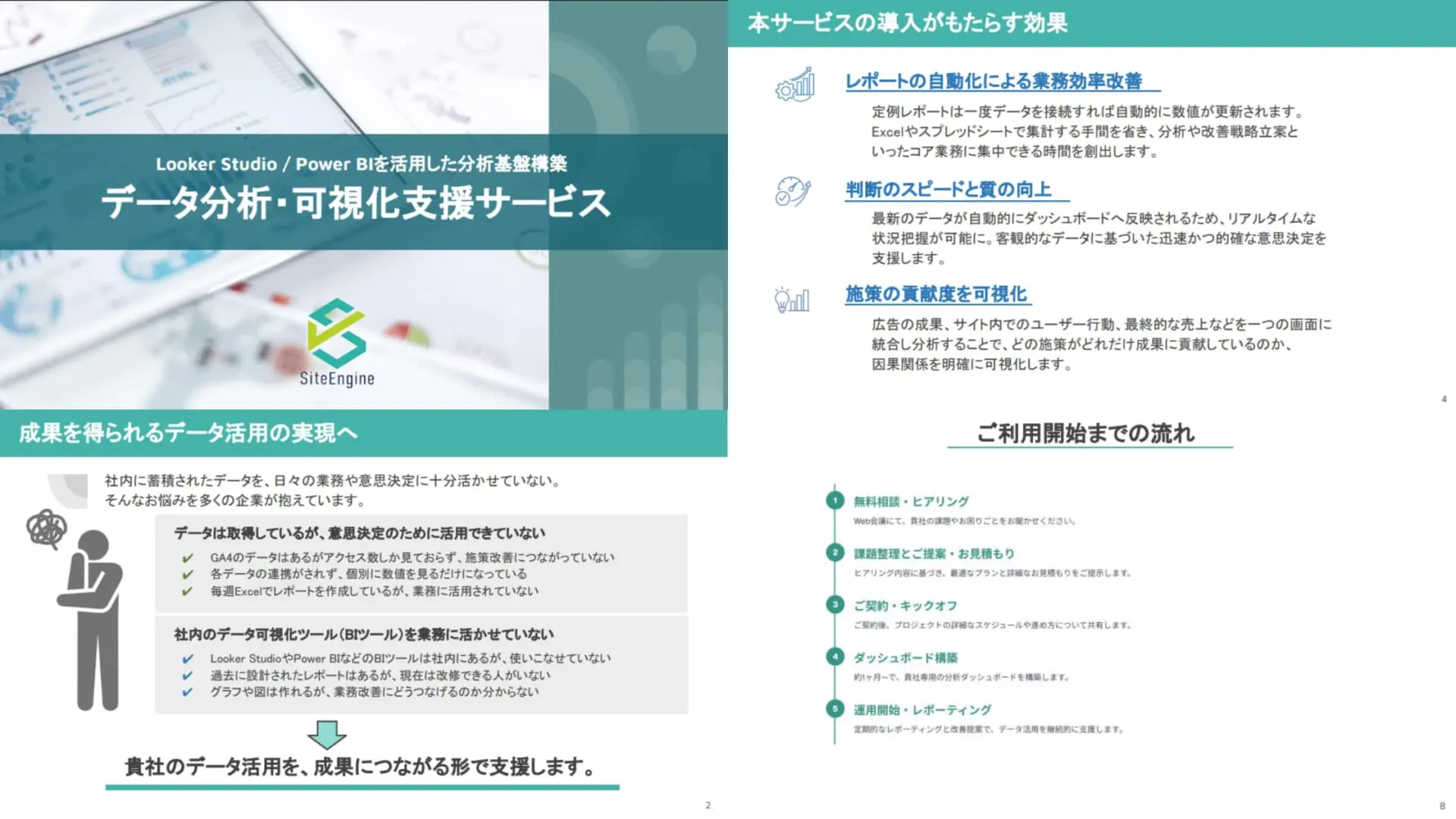

弊社では、「データ分析・可視化支援サービス」を行っています。

データ分析・可視化支援サービス ― Looker Studio / Power BIによるレポート作成支援

Google Search Consoleに関しては、こちらの記事も参考にしてください。

Looker Studioでデータを統合する方法 GA4とSerch Consoleの事例

Search ConsoleからBigQueryへのデータエクスポートでよくあるエラーへの対応方法

Googleサーチコンソールで表示回数が激減?SEOでペナルティを受けているかの診断チェックリスト