業務の効率を飛躍的に向上させる自動化ツール。多くの企業でDifyやn8nといったサービスが導入されていますが、「設定が難しそう」「専門知識が必要で使いこなせない」と感じている方も少なくないでしょう。

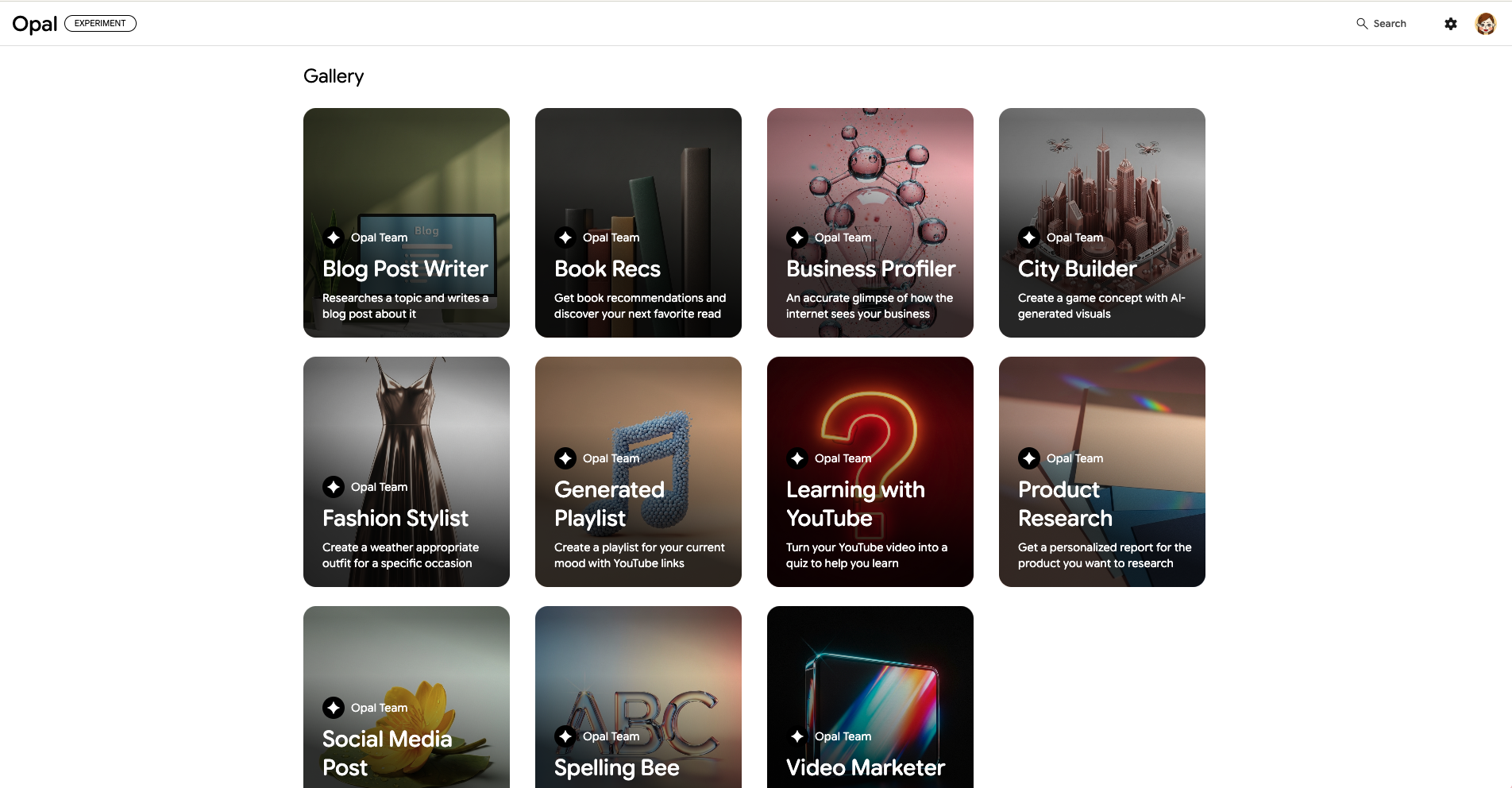

そんな中、AIとの「対話」だけで業務フローを構築できる、Googleの新しいノーコード自動化ツール「Opal」が注目を集めています。

この記事では、Opalを実際に試し、「採用コンテンツ用のSNS運用アプリ」を自然言語での指示だけで構築できるのかをレビュー。その革命的なUX、既存ツールとの違い、そして現時点での注意点を詳しく解説します。

自然言語だけで「採用SNS運用アプリ」を作ってみた

今回、Opalのレビューにあたり、「採用コンテンツSNS運用ツール」というテーマでその構築に挑戦しました。ゴールは、「ターゲット職種」や「投稿の目的」を入力するだけで、AIが最適なSNS投稿を複数パターン生成してくれる、という社内ツールの作成です。

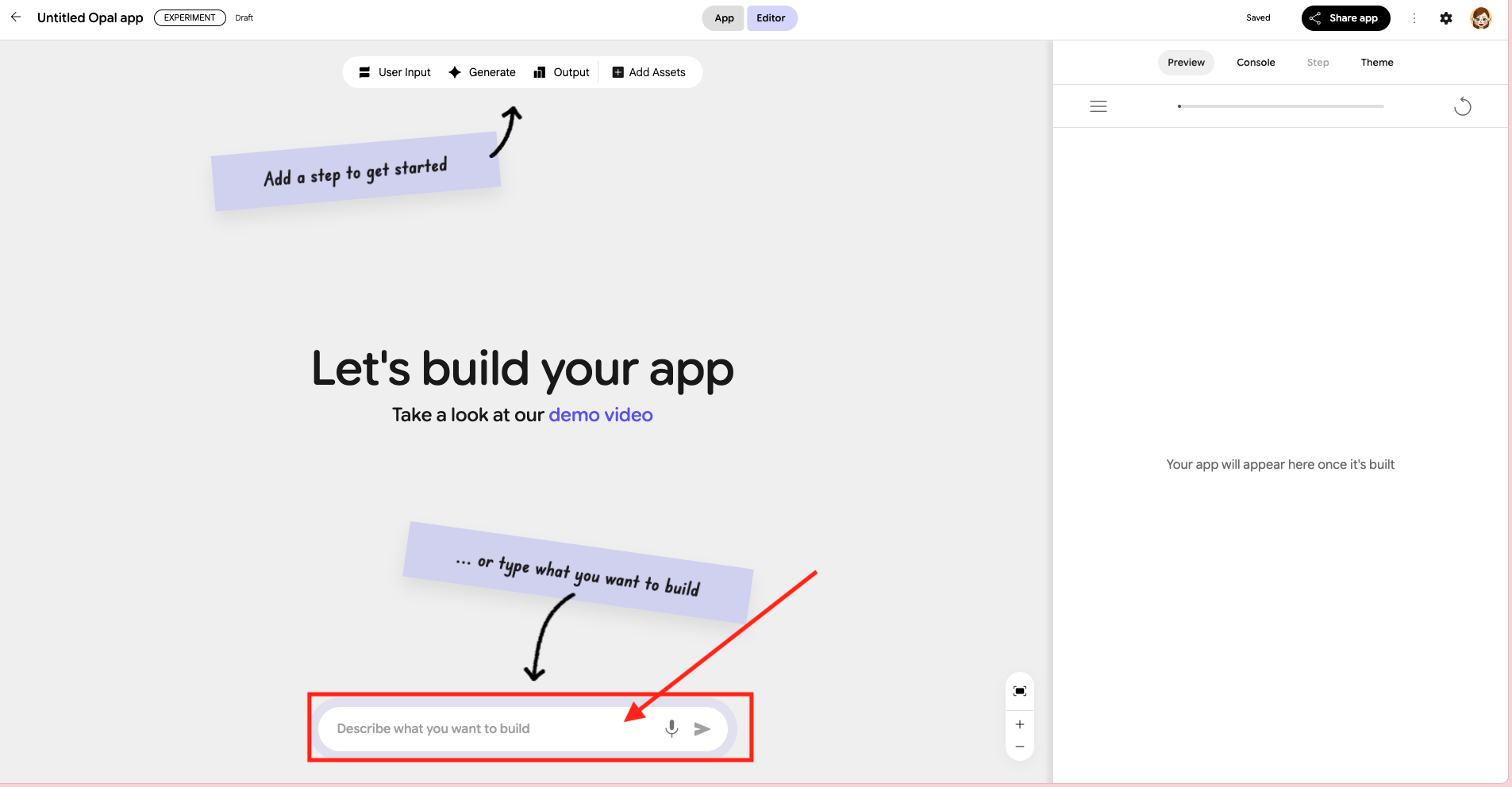

その構築プロセスは、AIとチャットで対話を進めるというものでした。

まず、Opalの編集画面を開き、チャットウィンドウにこう指示します。 「採用活動で使うための、SNS投稿作成アプリを作りたい」

すると、Opalは基本的な入力と出力のノード(ブロック)を持つ、シンプルなワークフローを即座に生成しました。しかし、これではまだ実用的ではありません。ここから、対話を通じて機能を追加していきます。

「最初のステップとして、ターゲットとなる職種をテキストで入力できるようにして」 「次に、投稿の目的を自由にテキストで入力できるステップを追加して」 「入力された情報に基づいて、AIが投稿キャプションを3パターン生成するステップを入れて」

このように、まるでアシスタントに作業を依頼するように、日本語で次々と指示を出すだけで、ワークフローが目の前でリアルタイムに形作られていきます。最終的に、目的としていたアプリのワークフローが、約15分の対話だけで完成しました。

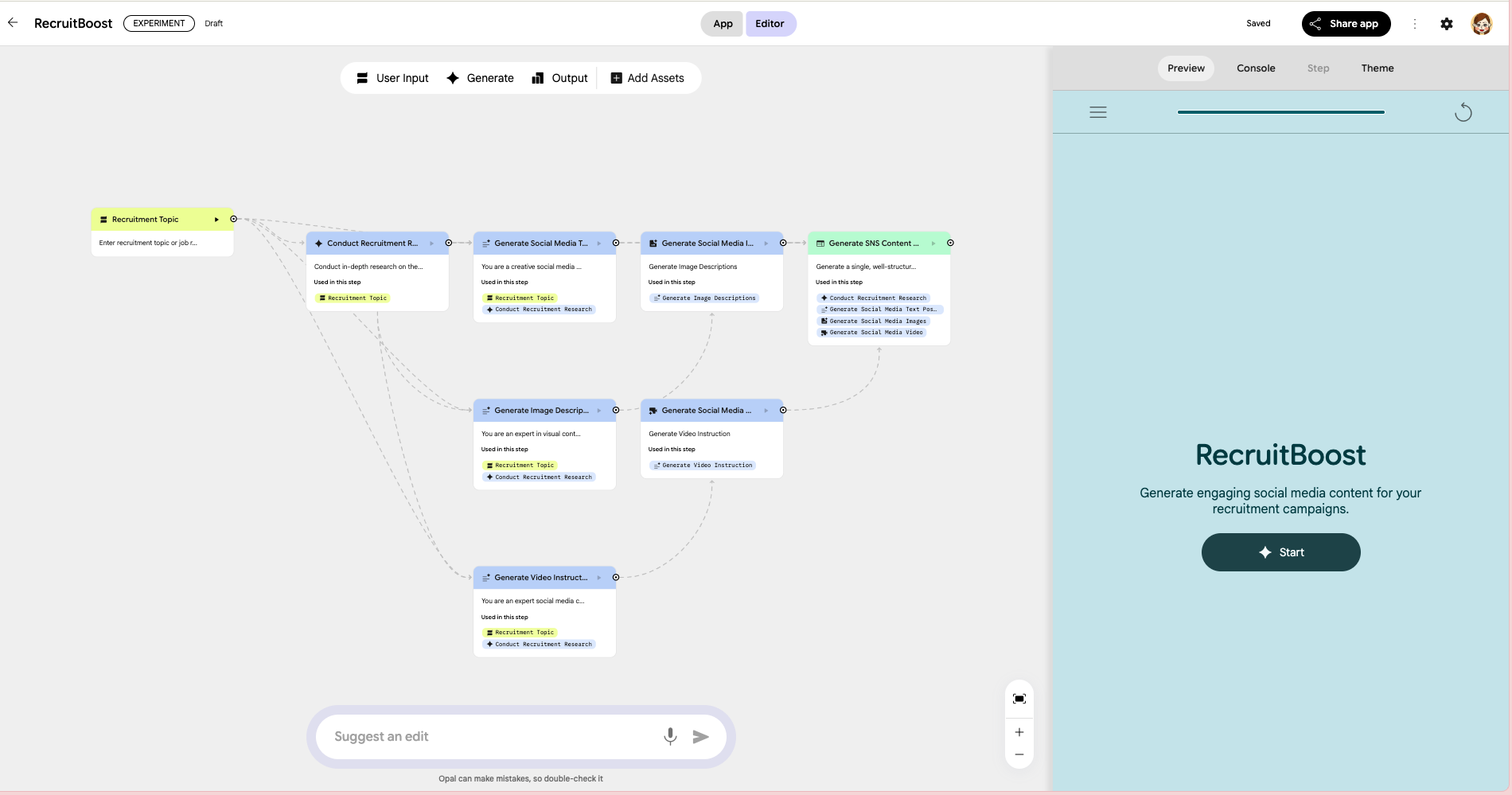

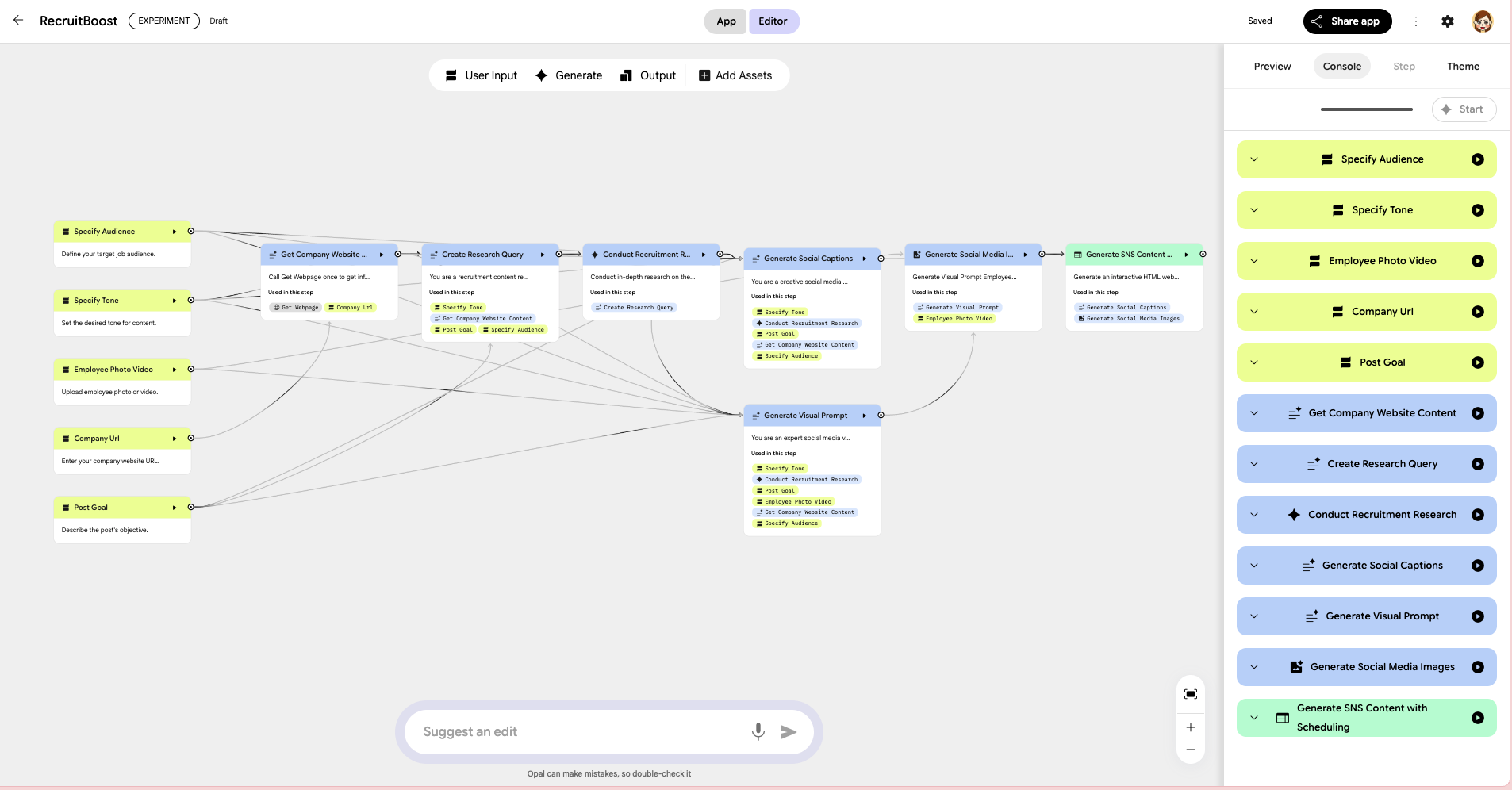

完成した「採用SNS運用ツール」のワークフロー詳細

以下が、Opalとの対話を通じて最終的に完成したワークフローの全貌です。下側が担当者が入力する欄、中央がAIが思考・実行する処理、右側が最終的なアウトプットまでの流れを示しています。

このワークフローは、大きく分けて2つのパートで構成されています。

パート1:担当者が入力する5つの基本情報

アプリの利用者は、投稿を作成するたびに以下の5つの項目を入力します。

① オーディエンスを指定 (Specify Audience): 誰に向けた投稿か(例:新卒のソフトウェアエンジニア)。

② トーンを指定 (Specify Tone): どのような雰囲気で伝えるか(例:親しみやすく、専門的に)。

③ 社員の写真・動画 (Employee Photo Video): 投稿に使いたい特定の写真や動画があればアップロードします(任意)。

④ 会社のURL (Company Url): 自社のウェブサイトや採用ページのURLを入力します。

⑤ 投稿のゴール (Post Goal): この投稿で何を達成したいか(例:企業文化の魅力を伝え、説明会への応募を促す)。

パート2:AIが裏側で自動実行する一連の処理

5つの情報が入力されると、AIが裏側で以下の複雑な処理を瞬時に実行します。

・ウェブサイト分析: 入力されたURLを元に、AIが会社の事業内容や文化、採用情報を読み取り、コンテンツの参考にします。

・リサーチクエリ生成と実行: ターゲットや投稿のゴールに基づき、最適な投稿内容を考えるためのリサーチ(競合調査やトレンド分析など)を自ら行います。

・SNSキャプション生成: リサーチ結果を踏まえ、ターゲットに響くSNSの投稿文を複数パターン生成します。

・ビジュアル案の生成: アップロードされた写真を使うか、もしなければ、投稿内容に最も合う画像イメージを生成するための指示(ビジュアルプロンプト)をAIが自ら考え出します。

・SNSコンテンツの最終生成と投稿予約: 生成されたキャプションとビジュアルを組み合わせ、SNS投稿を完成させ、予約投稿カレンダーにセットします。

このように、担当者は5つの項目を入力するだけで、AIがリサーチからクリエイティブ制作までの一連の流れをすべて自動で行ってくれるツールが完成しました。

使ってわかったOpalの3つの重要なポイント

今回の実践を通じて、Opalが既存のツールと何が違うのか、その核心が見えてきました。

ポイント1:【UXの革命】 まるでアシスタント。自然言語でフローを構築する体験

Difyやn8nとの決定的な違いは、UIを自分で直接操作するのではなく、AIアシスタントに「指示」して作ってもらうという体験そのものです。

これは単に「簡単」という言葉では表現できません。頭の中にある「こんなツールが欲しい」というアイデアを、そのまま言葉にするだけで、AIがそれを具体的な「仕組み」に翻訳してくれる感覚。このスピード感と直感的な操作性は、非常にユニークです。

一方で、既存ツールに慣れ、自分でロジックを細かく制御したいユーザーにとっては、AIに「おまかせ」する部分が多いことに、最初は少し戸惑うかもしれません。

ポイント2:【最適な入門ツール】 自動化の「思考プロセス」が身につく

Opalとの対話を通じてワークフローを構築する過程は、「目的は何か→そのためにどんな手順が必要か→どう実行するか」という、自動化の基本的な思考プロセスを自然に学ぶことに繋がります。

「まず何を入力して、次に何を処理して、最後どう出力するか」を言葉で説明する必要があるため、自動化の概念を理解するためのトレーニングになります。これから自動化ツールを学びたいと考えている初心者にとって、Opalは良い入門ツールとなり得るでしょう。

ポイント3:日本語利用の現状と「使いこなし術」(2025年10月21日現在)

Opalを利用する上で、日本のユーザーが最も気になるのは言語対応でしょう。

課題として、現在のUIは英語のみです。 また、対話を通じてフローを編集すると、手動で日本語に直したノード名などが、再び英語に戻ってしまう現象が確認できました。

しかし、実用上の大きな問題はありません。 重要なのは「アプリのUIが英語でも、インプット(指示や入力データ)を日本語にすれば、アウトプット(AIが生成するSNS投稿)も自然な日本語で問題なく出力される」という点です。

まとめ

Googleの「Opal」は、従来の自動化ツールとは一線を画す、AIとの対話を通じて誰もが「ツール開発者」になれるというコンセプトのプラットフォームです。

プログラミング経験のないマーケターや人事担当者といった現場の担当者が、自らの手で日常業務を効率化する「ちょっとした便利ツール」を開発していく。Opalは、そうした新しい働き方を実現する選択肢の一つと言えるでしょう。

現時点ではUIの日本語対応など、まだ発展途上の側面も見られます。しかし、AIとの対話によって業務フローを構築するというアプローチは、これからのツールが向かう一つの方向性を示しており、今後のアップデートに注目したいサービスです。

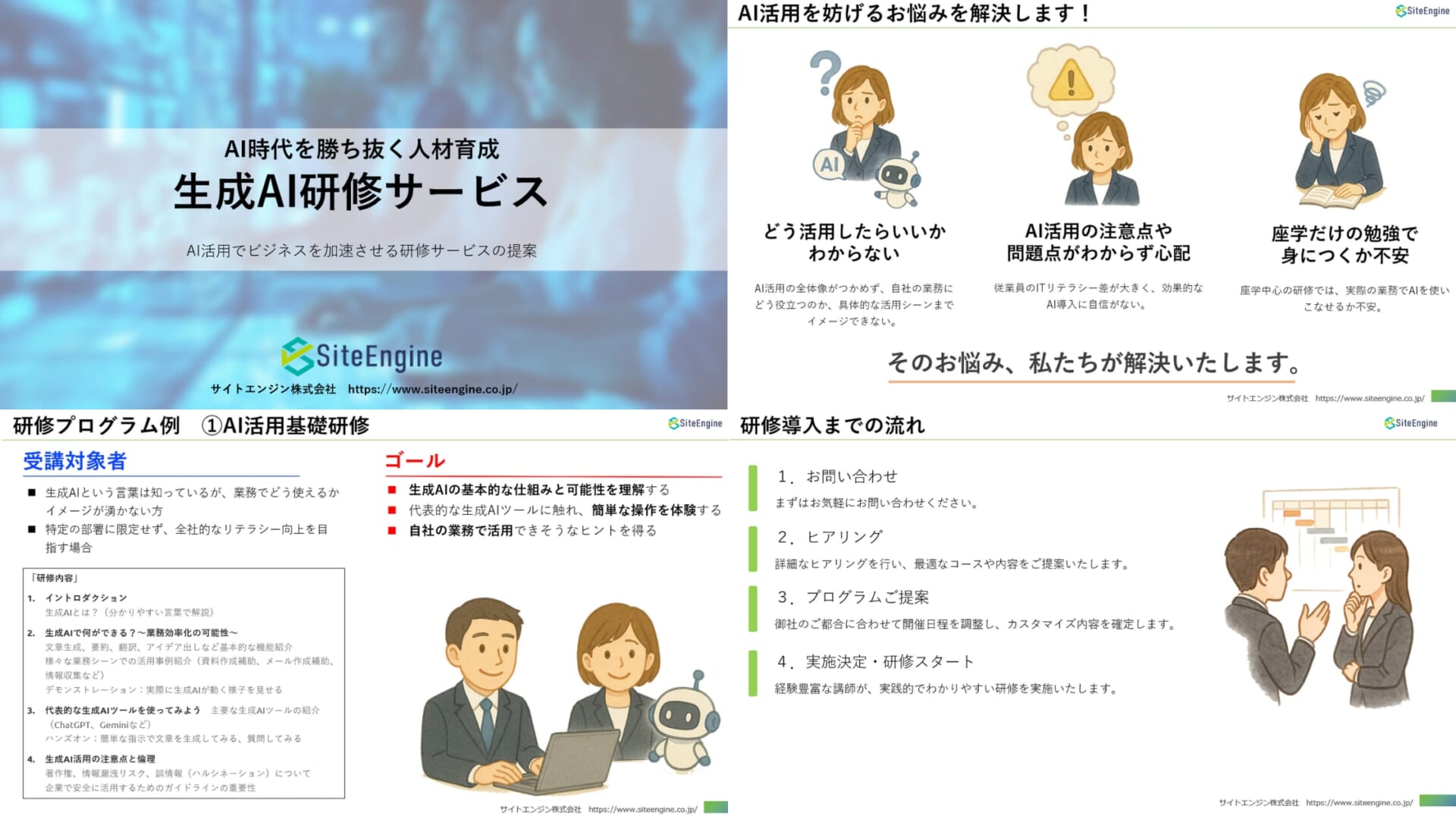

弊社では、内製化支援の一環として「生成AI活用支援セミナー・研修」を行っています。

【企業向け】生成AI活用支援セミナー・研修

無料ダウンロード 生成AI研修サービス資料

こちらは生成AI研修のサービス資料でございます。ツール体験を含む実践形式で、AI活用の第一歩を支援します。初心者から実務レベルまで対応し、マーケティング・営業・バックオフィスなど部門別に最適なプログラムを提供します。

目次

- AI活用に関するお悩み

- 本研修サービスの特長

- 生成AI研修で見込める成果

- 研修プログラム例

- お客様の声

- 研修導入までの流れ

- 料金表

- よくあるご質問

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。