ECサイトの運営において、データ分析は売上や顧客数の拡大に欠かせない取り組みです。アクセス解析や売上データ、顧客の行動履歴など、日々蓄積される多様なデータを効果的に活用することで、現状の課題や改善ポイントが明確になります。しかし、どの指標を重視すべきか、どのような分析手法やツールを選ぶべきか悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、ECデータ分析の目的や基本的な進め方、注目すべき代表的な指標や具体的な分析手法、さらに最新のBIツールやAIツールを活用した実践的なアプローチまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

ECデータ分析の目的

ECデータ分析の主な目的は、自社ECサイトの運営担当者が顧客の行動や購入動機をデータで見える化し、売上向上や離脱要因の改善に役立てることです。訪問数や購入率、客単価などの主要指標を把握することで、具体的な改善施策の根拠を得られます。

特にGA4をはじめとするアクセス解析ツールを用いた分析は、現状把握と顧客理解に不可欠であり、経営判断の精度向上にも繋がります。アクセス解析を行うことで、ユーザーの行動パターンやボトルネックとなるページを明らかにし、より精度の高い改善策の構築に繋がります。

ECデータ分析の手順

ECデータ分析は、「目的設定」「指標選定」「仮説」「データ整備」「分析」「効果検証」の6つのステップで進めます。各ステップの詳細は、以下の見出しで解説します。

1.分析の目的を設定する

データ分析を始める際は、まず「何を改善したいのか」という目的を明確にし、目標を設定することが重要です。例えば「売上の伸び悩み」「カート投入後の離脱率の高さ」「スマホユーザーの購買率の低さ」など、現状の課題を具体的に挙げ、その中から分析で明らかにしたい対象を特定します。目的が曖昧なままでは、指標の選定や仮説の立案が効果的に進みません。分析の出発点として、改善したい課題と目標を具体的に定めましょう。

2.指標(KPI)を選定する

分析の目的に応じて、達成に必要な指標(KPI)を選定します。「売上の伸び悩み」が課題であれば「訪問者数」「購入率(CVR)」「客単価」が主なKPIとなります。「カート投入後の離脱率の高さ」が気になる場合は「カゴ落ち率(カート放棄率)」、「スマホユーザーの購買率の低さ」なら「デバイス別の購入率」を指標として設定します。このように、目的に直結するKPIを選ぶことで、効果的な仮説検証と改善が行いやすくなります。

3.仮説を立てる

選んだ指標をもとに、「なぜ購入率が低いのか」「なぜカゴ落ち率が高いのか」など、その原因を複数の視点から推測します。例えば「サイト構成が分かりにくい」「購入ボタンが目立たない」「手続きが複雑である」など、具体的な仮説を挙げていきます。こうした仮説を複数立てることで、より効果的な改善策に繋げることができます。

4.データを収集・加工する

分析に必要なデータは、GA4やECカートシステム、検索コンソールなどから集めます。売上や訪問者数、顧客の行動履歴など、指標や仮説に関連する数値を抜き出し、比較しやすい形に整理します。GA4では「商品閲覧」「カート投入」「購入」などのイベントごとにデータを取得でき、CSVやスプレッドシート、BigQueryなどを活用して管理するのが一般的です。また、データ加工を行う際は、重複や集計ミスに注意し、正確な分析ができるよう整えることが大切です。

5.分析する

集めたデータは、時間帯やユーザーの特徴ごとに分けて比較します。「広告経由で来た人」「スマホでアクセスした人」「夜に訪問した人」といった区切りごとに、購入率や直帰率の違いを調べます。GA4ではセグメント機能を使うと、特定の条件で絞り込んだユーザーごとの行動傾向を分析できます。こうした比較から、どの層で特に課題が大きいのかを見つけ出し、次の改善策に繋げます。

6.改善策を実施し、効果検証を行う

仮説に基づいて改善策を実施し、施策前と後でKPIとして設定した数値を比較します。「購入ボタンを目立たせる」「購入までの手順を短くする」といった改善策を実際に試し、その前後で指標にどのような変化があったかを確認します。もし効果があれば施策を継続し、十分な変化が見られない場合は、他の仮説を立てて次の改善策を検討します。実際のデータをもとに試行錯誤を繰り返すことで、効果的なECサイト運営に繋げていきます。

ECで見るべき代表的な分析指標

ECサイトを効果的に運営するためには、課題に応じて適切な指標を把握することが大切です。主な指標は、売上関連、コンバージョン、顧客系、行動系、購入プロセスといったカテゴリに分けられます。これらの指標を目的に合わせて確認することで、現状の課題を明確にし、具体的な改善策に繋がります。以下、それぞれの指標について詳しく解説します。

売上関連指標(売上高、利益率、客単価)

売上関連指標は、ECサイトの収益状況や採算性を把握するための基本的な数値です。主に、売上高、利益率、客単価が該当します。売上高はサイト全体の取引額を指します。客単価は「売上 ÷ 購入者数」で算出され、一人あたりの平均購入額を示します。利益率は「利益 ÷ 売上 × 100」で計算され、売上に対する利益の割合を示しています。これらの指標を定期的に確認することで、広告や価格設定、商品ラインナップの見直しなど、収益改善のヒントを得ることが可能です。

コンバージョン指標(CVR・ROAS・CPA)

コンバージョン指標は、ECサイトで広告やサイト導線がどれだけ購入に繋がっているか、費用対効果を判断するための数値です。主な指標にはCVR、CPA、ROASがあります。

CVR(Conversion Rate)は、サイト訪問者のうち何%が購入に至ったかを示します。CPA(Cost Per Action)は、新規顧客獲得や購入1件あたりにかかった費用を表し、広告やキャンペーンの効率を測る指標です。ROAS(Return on Ad Spend)は、広告費に対して得られた売上の割合で、「1円の広告費で何円の売上を得たか」が分かります。これらの指標を確認することで、広告やページの効果や費用対効果を把握し、改善の方向性を見つけやすくなります。

顧客関連指標(LTV・リピート率・F2転換率)

顧客関連指標は、ECサイトで顧客との関係を長期的に評価し、安定した収益やリピーター育成に繋げるための指標です。主なものとしてLTV、リピート率、F2転換率があります。

LTV(Life Time Value)は、一人の顧客が生涯にもたらす利益の総額を表します。平均客単価×購入頻度×顧客寿命などで算出され、長期的な収益性や投資判断の目安となります。リピート率は、一定期間内に2回目以降も購入した顧客の割合を示し、自社への信頼や愛着の強さを示す指標です。F2転換率は、初回購入者のうち2回目の購入に繋がった割合で、新規顧客の定着状況を知るために使われます。これらの指標を活用することで、CRM(顧客関係管理)施策や、安定的な収益モデルの構築に役立ちます。

行動指標(直帰率、離脱率、滞在時間)

行動指標は、ユーザーがサイト内でどのように動いているかを把握し、問題箇所や改善点を見つけるための指標です。直帰率、離脱率、滞在時間が代表的です。

直帰率は、サイト訪問者が最初の1ページだけを見て離脱した割合です。高い場合は、訪問者が求める情報にすぐにたどり着けていない可能性があります。離脱率は、特定のページでサイトから離れた人の割合です。例えば購入手続きページで離脱率が高ければ、入力フォームや案内表示の改善余地が考えられます。滞在時間は、ユーザーがサイトやページ内にとどまった平均時間です。短い場合は、コンテンツの内容や読みやすさ、ページの表示速度などに課題があるかもしれません。これらの指標を分析することで、UIや導線設計の改善ポイントを見つけ出します。

購入プロセス指標(カゴ落ち率、ステップ離脱率)

購入プロセス指標は、ユーザーが購入手続きのどこで離脱しているかを把握し、最終段階のボトルネックを見つけるための指標です。主なものにカゴ落ち率とステップ離脱率があります。

カゴ落ち率は、商品をカートに入れた後で購入せずに離脱した人の割合です。カゴ落ち率が高いほど、購入機会のロスが発生していることになります。ステップ離脱率は、購入手続きの各ステップでどれだけのユーザーが離脱したかを示します。例えば「入力項目が多い」「送料が分かりにくい」といった理由で途中離脱が発生しやすくなります。これらの指標を分析することで、購入手続きの流れを見直し、入力項目の簡素化や料金表示の工夫など、具体的な改善策の立案に繋げます。

顧客・行動データを活用した分析手法

ECサイトの改善では、ユーザーの属性や行動データをもとに、優先して取り組むべき施策を見極めることが重要です。代表的な手法として、顧客を購入履歴から分類する「RFM分析」と、ユーザーのサイト上の動きを可視化する「ヒートマップ分析」について、以下の見出しで解説します。

RFM分析とは

RFM分析は、顧客を「最近いつ購入したか」「どれくらい頻繁に購入しているか」「どれだけ多く購入したか」という3つの指標で分類する手法です。例えば「最近購入があり、頻繁に、かつ高額で買っている顧客」は優良顧客、「しばらく購入がなく、頻度も低い顧客」は休眠顧客といった分類をします。RFMのスコアを使うことで、各グループに合わせてリピート促進メールやクーポン配布、再購入を促す案内など、それぞれに最適な施策を設計しやすくなります。

ヒートマップ分析とは

ヒートマップ分析は、ECサイト上でユーザーがどこをよく見ているか、どこをクリックしているか、どこまでスクロールしているかを、色の濃淡で分かりやすく可視化できるツールです。色が赤いほどよく注目されており、青い部分はあまり見られていません。これにより、ページ内のどこでユーザーが迷ったり、無視されたりしているかが直感的に把握できます。

例えば、商品詳細ページで購入ボタンのクリックが少ない場合は、ボタンの位置や大きさ、色、テキストなどを見直すヒントになります。また、ランディングページや商品説明ページで重要な情報が下まで読まれていない場合は、コンテンツ配置や情報量を調整する材料となります。加えて、パソコン・スマホなどデバイスごとや、広告経由など流入経路ごとにヒートマップを比較することで、各ユーザー層に合った改善策を検討することも可能です。

分析環境の構築方法

ECサイトでデータ活用を定着させるには、実務で使いやすい分析環境を整えることが重要です。まず、売上やCVRなどのKPIをリアルタイムで見える化できるダッシュボードを設計します。次に、GA4やECカート、広告などさまざまなデータを統合・整理し、一元的に管理できる仕組みを作ることが求められます。

さらに近年では、AIを活用した分析も注目されています。AIによる分析で、購買傾向の把握や離脱予測、需要予測などの事項について、従来より高度な分析や自動化が可能となります。詳細なステップについては、以降の見出しで解説します。

ダッシュボードの構成設計

ダッシュボードを設計する際は、「誰が」「何を」見るのかを明確にし、現場で活用される仕組みを作ることが重要です。まず、売上やCVRなどの主要KPIをひと目で把握できるよう、トップにカード形式で配置します。その際、現在値や前月比などの変化も分かるように工夫します。次に、KPIごとにグラフやチャートを配置し、期間比較や詳細分析ができるように設計します。売上なら月別や流入経路別の推移、顧客獲得であれば新規/リピーターやデバイス(PC/スマートフォン)など、複数の視点から確認できるとより実践的です。

補助情報や詳細レポートへのリンクも適切に配置し、日常の業務で使いやすい構成にすることも重要です。設計の際には、利用者へのヒアリングを行い、「何を知りたいか」「どんな意思決定に使うか」を確認したうえでワイヤーフレームを作り、検証・改善のサイクルを回します。導入後も定期的にダッシュボードの内容や見せ方を見直し、現場ニーズに合った「使われる」ダッシュボードにブラッシュアップしていきましょう。

データの一元化と整備

信頼性の高いデータ分析を実現するには、さまざまな場所に分散している情報を一元管理し、整備することが不可欠です。例として、アクセス数や売上、広告効果、顧客情報など、異なるシステムに保存されているデータを一つの管理画面や集計表に集約し、分析しやすい状態にまとめます。この際、同一人物のデータが重複していないか、住所や名前の表記揺れがないかなど、データの精度や抜け漏れについても確認します。

こうした環境を構築することで、必要なデータを速やかに取得でき、売上分析やマーケティング施策を効果的に実行することが可能となります。部門をまたいで共通の情報を参照しながら判断できるため、より迅速かつ的確な意思決定を支援します。

AI分析ツールの活用

AI分析ツールをECサイトに導入することで、従来のデータ可視化だけでなく、予測や自動化による業務効率化が可能となります。例えば需要予測の分野では「Amazon Forecast」「Google Cloud Vertex AI」などを活用し、過去の販売データや季節変動、顧客属性に基づいて在庫や発注数を最適化できます。

さらに、レコメンドエンジンを活用することで、ユーザーの閲覧履歴や購入履歴をもとに、その人に合った商品を自動で提案でき、購入率や客単価の向上を狙えます。代表的なツールとしては「Rtoaster」「Salesforce Einstein」などがあります。

また、「Zendesk AI」「KARAKURI」といったAIチャットボットの普及も進んでいます。AIを利用した24時間対応の自動接客や問い合わせ対応により、顧客対応の効率化が図れます。

AI分析ツールを導入する際は、「どの業務を効率化したいか」を明確にし、導入するAIの機能や自社システムとの連携可否も併せて検討することが重要です。

BIツールを用いたEC分析

ECにおけるデータ分析において、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入することで、ECサイトに関連するデータを一元管理し、直感的に可視化できます。これにより、分析作業が特定の担当者だけに依存せず、誰でも状況を把握しやすくなります。また、GA4や広告、ECカートなどの複数データを統合し、経営層から現場担当者までが共通の情報をもとに迅速な意思決定を行える環境を整えることが可能です。

BIツールを導入するメリット

BIツールを導入することで、ECサイトの売上や流入経路、購入チャネルごとのデータを一元的に管理できるようになります。これにより、「どの商品が」「どのチャネルで」「どの時間帯に」売れているかをリアルタイムで把握でき、施策の効果を迅速に評価することが可能です。

また、定型レポート作成の自動化によって日常業務の負担を大幅に削減でき、担当者はより高度な分析や戦略立案に専念できます。こうしたデータの即時可視化と情報共有により、経営判断や現場での意思決定のスピードが向上し、組織全体でPDCAサイクルを効率よく回せるようになります。

EC分析に使われる代表的なBIツール

ECサイトのデータ分析に使われる代表的なBIツールには、Looker Studio、Power BI、Tableau、MotionBoardなどがあります。以下の見出しで、それぞれの特徴について解説します。

Looker Studio

Looker Studioは、Googleが提供する無料のクラウド型BIツールです。GA4、Google広告、スプレッドシート、サーチコンソールなど、複数のデータソースを一元的に統合できる点が大きな特徴です。カテゴリ分析や期間比較、セグメントごとの集計なども直感的に設定できるほか、豊富なテンプレートが用意されているため、初心者でも短時間で実用的なダッシュボードを作成可能です。

Power BI

Power BIは、Microsoftが提供するBIプラットフォームです。デスクトップ版でレポートやダッシュボードを作成し、それをWeb版で共有できるのが特徴で、現場から経営層まで幅広い利用に対応しています。

特にExcelとの親和性が高く、ピボットテーブルやグラフ作成といったExcelの機能を直感的に活かせるほか、自然言語クエリによるデータ検索やAIを活用した自動グラフ生成など、作業効率を大幅に高める機能も備わっています。無料版から利用できるため、企業規模や業種を問わず幅広いECデータ分析の現場で活用されています。

Tableau

Tableauは、Salesforceが開発した、さまざまなデータをグラフやチャートで直感的に可視化できるBIツールです。ECサイトでは、売上や在庫、配送コストなどの数字をリアルタイムで分析したり、チャネル別や地域別、時間帯ごとに傾向を調べたりするのに活用されています。

AIによる自然言語でのデータ検索や、クリック一つでグラフを切り替えられるダッシュボード設計、数値に応じてグラフの色が自動で変わるヒートマップ作成など、機能性に優れています。その反面、操作や設定にやや専門的な知識が求められる場面もあるため、データ分析に慣れている人や、より詳しい分析をしたい現場に特におすすめです。

MotionBoard

MotionBoardは、ウイングアーク1st株式会社が開発した、日本国内の企業向けに設計されたBIツールです。業務効率化とデータ活用を同時にしやすいことを特長としており、業務に組み込むアプリのような運用が可能です。

操作感はExcelに近く、柔軟なデータ分析と分かりやすいグラフ作成ができ、直感的にグラフやマップ、表を作成可能です。ダッシュボードから定期レポートを自動で出力する機能や、特定の数値に異常があればアラートやメール通知で即時共有できる機能も備わっています。さらに、日本語サポートや高いセキュリティ対応も充実しており、多様な業種や規模の企業で広く導入実績があります。

BIツール選定のポイント

BIツールを選ぶ際は、まず、分析レポートを主に誰が使うのかを明確にすることが大切です。選定するBIツールに、用途に応じたデータ分析とレポート出力のために必要な機能が揃っているかを確認しましょう。加えて、ECカートやGA4、広告データなど、自社で可視化したいデータを連携できるかどうかも確認しておきましょう。

また、運用体制に応じたツール選定をするという視点も重要です。例えば、Google系サービスをよく使う場合はLooker Studio、Excel操作に慣れたチームならPower BI、機能性の高いグラフを作成したいならTableau、日本語での手厚いサポートを重視するならMotionBoardといった選び方も有効です。

BIツールで作成したEC分析テンプレートの紹介

EC分析レポートをゼロから設計・作成する作業は、専門的な知識や経験が求められるうえ、相応の時間と手間もかかります。特に、初めてBIツールを利用する場合や、限られたリソースで質の高いレポートを作成したい場合には、既成テンプレートの活用が有効です。テンプレートを活用することで、レポート作成時の検討事項や手戻りを最小限に抑えることができます。見やすさや分かりやすさを確保しつつ、運用面での負担も軽減されるため、効率的なレポート運用が可能です。

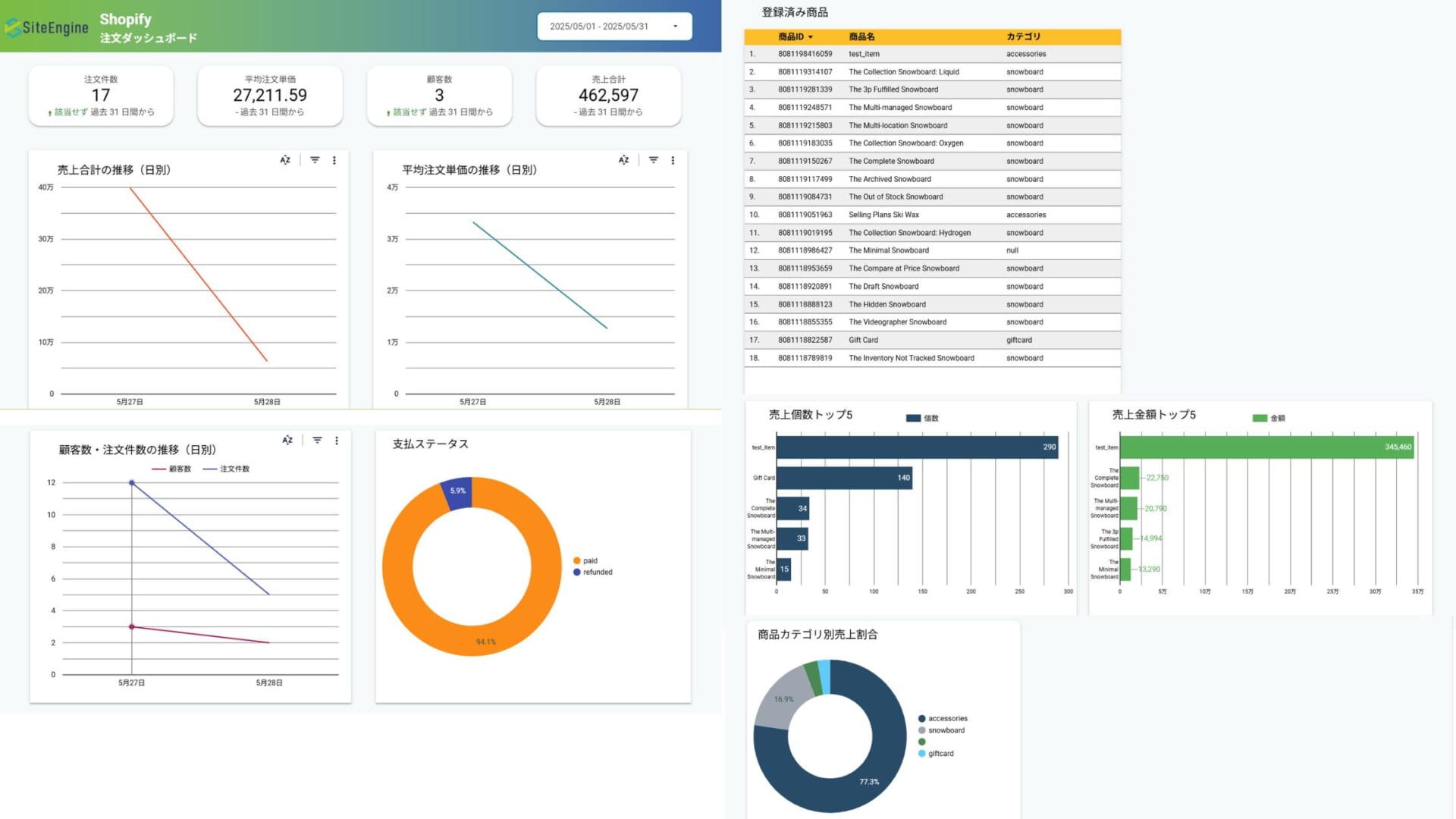

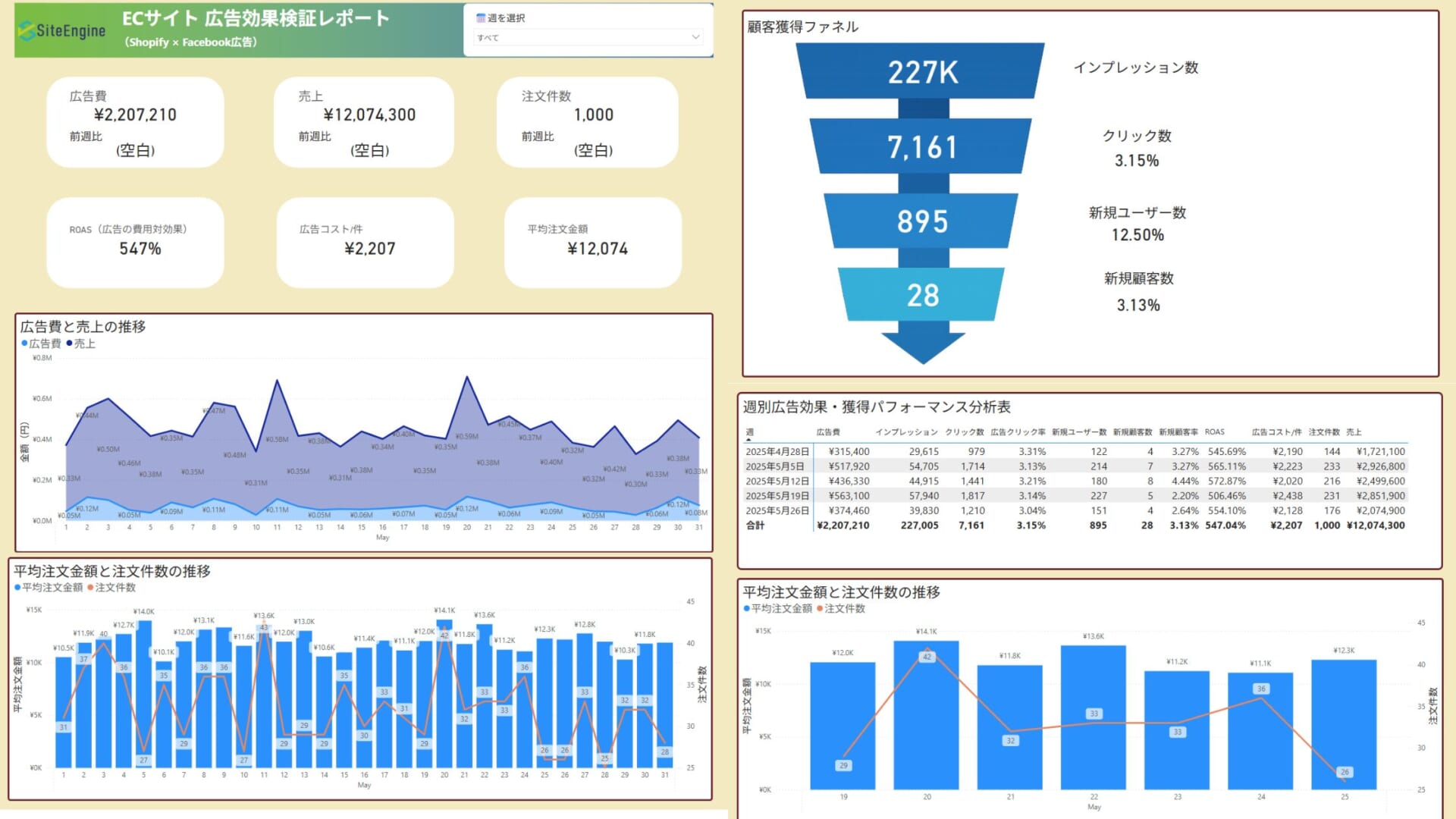

サイトエンジン株式会社では、Power BIおよびLooker Studioで作成した、ECサイト向けのテンプレートサンプルを公開しています。Shopifyから取得できるデータのみで構成したレポートサンプルと、Shopifyと各種広告から取得したデータを連携させたレポートサンプルをご用意しております。以下、詳細を説明します。

Shopifyレポート(Looker Studio・Power BI)

Shopifyレポートは、Shopifyで管理している注文データをもとに、売上・注文数・平均単価・顧客数などの推移をグラフで見やすく整理したものです。支払いステータスや商品カテゴリ別の販売比率、売上上位の商品分析にも対応しており、販売状況の全体像をひと目で把握する構造が作れます。売れ筋商品の傾向把握や在庫管理の最適化にも役立つ構成で、EC担当者や店舗責任者の迅速な意思決定を支援します。導入後すぐに分析を始められる実用的なテンプレートです。

ECサイト広告効果検証レポート(Looker Studio・Power BI)

ECサイト広告効果検証レポートは、Shopifyの売上情報と広告プラットフォームの成果指標を連携し、広告施策の効果を一元的に分析できるダッシュボードです。広告費・クリック数・ROASなどの基本指標に加え、キャンペーン別の成果推移や注文データの変動を日別で確認可能です。さらに、新規ユーザー・新規顧客の到達状況をファネル形式で可視化できるため、広告投資が売上にどの程度貢献しているかを具体的に把握できます。EC広告の費用対効果を検証したい担当者に最適な構成です。

いずれのレポートも、サンプルをそのままご購入いただけます。貴社に応じたデータや分析項目を追加し、独自のレポートテンプレートを作成することも承ります。詳細については、サービスページをご覧ください。

まとめ

ECデータ分析は、現状の可視化から課題発見、改善施策の立案や実行まで、継続的なPDCAサイクルを実行することが重要です。目的に応じて適切な指標を選び、データを一元管理できる分析基盤を整えることで、経営層から現場担当者まで一貫した意思決定が可能になります。BIツールの活用や専門サービスの利用も視野に入れ、データに基づくEC運営を推進しましょう。

サイトエンジン株式会社では、Looker Studio・ Power BIを用いたデータ分析・可視化支援サービスを提供しております。社内にBIツールを導入し、データ活用を推進したいとお考えの方は、下記サービスページよりお気軽にお問い合わせください。

データ分析・可視化支援サービス ― Looker Studio / Power BIによるレポート作成支援

なお、弊社が提供するデータ分析・可視化支援サービスに関する資料は、下記よりダウンロードできます。こちらも併せてご覧ください。