2025年9月現在、AIOやAIモードの影響で「サイトへのアクセスが減った」という声もよく聞くようになりました。それでもSEOはなくなりません。それは、SEOのアルゴリズムが、「そのサイトはユーザーにとって有益なサイトかどうか」という考えに基づいたものであり、SEOとはユーザーの為に素晴らしいコンテンツを作るための取り組みとイコールだからです。

AIの影響で今何に取り組むべきなのか、迷う部分もあると思いますが、まずは目の前のユーザーの為にやるべきことをコツコツとやりましょう!

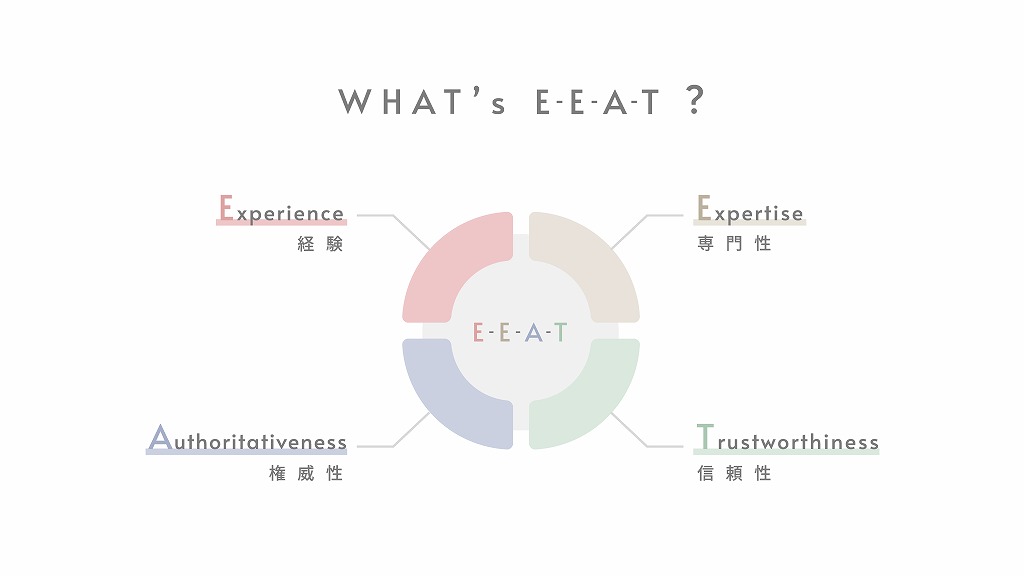

ということで、検索エンジンに重視されているE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)をはじめとして、取り組むべき優先度が高いSEOを中心に、25のポイントをピックアップしました。ぜひ自社の取り組みと照らし合わせてみてください。

チェック項目45この完全版はダウンロード資料で確認いただけます。そちらも気になる方はこちらからダウンロードしてください。

1) 検索意図とキーワード設計(8項目)

まずは「誰のどんな課題に応えるのか」を明確化します。検索意図の型(情報・取引・ナビゲーション)からキーワードを分類し、ニーズに即したコンテンツを提供しましょう。

- 検索意図の分析

狙い:クエリの背景にあるニーズを捉え、内容のズレを防ぐ。

やること:検索上位の構成・表現を観察し、検索キーワードにユーザーのどのようなニーズが隠れているかを考える。ユーザーの疑問や要望に対して完結に答える見出しと内容を設計する。 - 主要キーワードの適切な選定

狙い:ページの主題を明確にし、検索エンジンに理解されやすくする。

やること:トピックを1つに絞りメインターゲットとなるキーワードを1つ決める。派生語は「見出し」や本文で拾う。 - 関連キーワードのリサーチと反映

狙い:網羅性の強化。

やること:関連の検索ワード(検索クエリ)を拾い、ユーザーに必要な補助情報をH2/H3に配置する。 - 競合コンテンツの分析と差別化

狙い:不足情報の補完+独自価値の付与。

やること:上位記事と自社記事の差を一覧化し、一次情報や経験談を追加。 - カニバリゼーションの回避

狙い:内部競合による評価分散を防ぐ。内容がかぶっているページを整理しましょう、という内容です。「一つの検索結果に複数のページが表示された場合に、ページを一つに統合しましょう」ということではないので注意。検索エンジンがユーザーニーズを絞り込めず、複数のコンテンツが検索キーワードに対して当たっていることは特に問題ではありません。

やること:検索意図が同一のページは統合/リダイレクトで整理。 - 不自然でないキーワード頻度

狙い:可読性と信頼性の担保。

やること:意図的なキーワードの詰め込みを避け、文脈に沿って自然に出現させる。 - 質問形式キーワードへの対応

狙い:会話調・音声検索・生成AI回答に対応。

やること:Q&A形式見出しやFAQパートを設け、短い直接回答+詳細解説の二段構えが有効です。 - 検索意図に合う形式/構成の選択

狙い:満足度と滞在時間の向上。

やること:「How to」なら手順図表や動画、「比較」なら表など、SERPの示唆に合わせてコンテンツの見せ方や、コンテンツ内に用意する情報を決めましょう。

キーワード調査についてはこちらの記事も合わせてご参照ください。

キーワード調査まるわかり!サイトエンジン流・徹底ガイド

バーティカル検索内のサジェストキーワードを調査してコンテンツを改善する方法【SEOにも効果あり】

2) タイトル・見出し・メタディスクリプション(6項目)

検索結果で最初に評価される接点です。メタディスクリプションは直接ランキング表示に影響する要素ではありません。ただし、その内容によってユーザーのクリック率が変わることもあり、取り組むべき要素と考えられています。

- タイトルに主要キーワード

ポイント:日本語は全角30字前後で先頭付近に主題語。すぐにユーザーが自分の意図にあったページだとわかるようにする。 - 簡潔でユニーク、内容を正確に反映

ポイント:各ページ固有の具体的なタイトルをつける。重複をさける。魅力的なタイトルはCTR向上に貢献します。 - 競合と差別化できる魅力付け

ポイント:数字や「最新年」を活用して具体性・新規性を訴求する。 - 釣りタイトル禁止

ポイント:内容と不一致だと低品質と評価されます。タイトルと内容の乖離は直帰率増大に直結します。直帰率の高さはユーザー評価が低い要因としてとらえられる場合があります。 - 見出しの階層最適化(H1〜H3中心)

ポイント:H1は主題、H2/H3に関連キーワードを論理的に配置します。これにより検索エンジンはコンテンツの内容をスムーズに把握することができるようになります。 - メタディスクリプション最適化

ポイント:120字前後で要約+主要語を前半に配置します。

タイトルとメタディスクリプションについてはこちらの記事もご活用ください。

オウンドメディアの効果検証とタイトルとディスクリプションのリライト方法

サーチコンソールでブログ記事タイトルとディスクリプションのリライトをしてクリック率を上げる方法

3) コンテンツ品質とE-E-A-T(6項目)

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)にこだわったコンテンツが高く評価されています。そのため、一次情報・正確性・専門家性の見える化がSEOの鍵となっています。

- 網羅性で疑問を解決

やること:ユーザーが他サイトへ渡り歩かなくて済む情報量を確保してください。 - 正確性・最新性の担保

やること:事実確認の徹底。YMYL(Googleの検索品質評価ガイドラインにある「Your Money or Your Life」のこと。健康、幸福、経済的安定、などに大きな影響を与える可能性のある情報で、医療や投資、保険などの情報がこれにあたる)は統計や公的情報の参照が必須。 - 執筆者の専門性・経験の提示

やること:プロフィール、資格、実績を記事内/著者ページで可視化する。 - サイト/著者の権威の根拠提示

やること:ケーススタディやデータで裏づけを示す。 - 独自見解・一次情報の追加

やること:独自調査・経験談・具体事例でオリジナル性を高める。 - 外部の権威情報の引用・リンク

やること:公的機関・専門サイトへの適切なリンクで信頼性を補強(YMYLで特に推奨)。

E-E-A-Tについてはこちらの記事もご参照ください。

SEOで重要なE-E-A-T (経験、専門性、権威性、信頼性)を高める対策方法

4) 内部リンクとサイト構造(2項目)

評価と回遊性を底上げする“ウェブサイトの骨格”です。

- 論理的なカテゴリ・URL構造

やること:重要ページはトップから数クリック以内を目安に階層を浅く保つ。 - 関連コンテンツの内部リンク網

やること:コンテンツ内にリンクを組み、ユーザーが次に読むべきページを文脈に沿って案内します。これによりサイト内の評価の伝播を促進します。

補足:孤立ページの解消を心がけましょう。定期監査で最適なリンクを付与していくことが重要です。

内部リンクについては、こちらの記事を合わせてご参照ください。

内部リンクとは?SEO効果のあるリンクの貼り方と動線設計方法

関連記事間の内部リンク設定で直帰率と平均PVを改善!SEOにも効果あり

5) 更新・改善の運用(3項目)

作って終わりにしないPDCAが重要です。

- 定期的な情報更新

狙い:鮮度維持。古い情報の放置は評価低下の原因。最新データに差し替える。 - データで改善点を特定

狙い:感覚でなく順位・CTR・滞在指標に基づいて改善テーマを決定。 - 更新後の成果モニタリング

狙い:変更の効果を追跡→再最適化。仕組みとしてPDCAを回す。

追加施策:低評価ページの統廃合、過去記事の再編集・再公開、画像/動画/図表の拡充で、サイト全体の品質を底上げしましょう。

リライトについて知りたいという方は、こちらの記事もご参照ください。

リライトとは? 意味やコツ、文章・コンテンツのSEO効果を高める方法を解説

まずは「優先度A」から着手して最大効果を

すべてを一気にやる必要はありません。SEOはそれぞれの効果は限定的で複数の改善が重なって初めて効果が見えてくる、根気のいる対策です。やみくもに取り掛からず、優先順位をつけて取り組みむことが挫折を避けるためのポイントです。まずは以下の三つ踏まえて取り組みましょう。

1.現状分析:既存記事の評価と課題を洗い出す

2.優先順位付け:まずは優先度Aから計画的に対応

この記事の25項目をもとに、まずは既存上位10記事から改善を開始

著者情報・一次情報の追記

3.効果測定:実装後の順位・流入の変化を継続追跡

ぜひユーザーにとって最適で、検索エンジンにも評価されるサイトを目指しましょう。

ここでご紹介したチェックリストは「コンテンツSEOチェックリスト-Google評価基準に対応45項目」の内25項目を抜粋したものです。全チェックリストを確認したい方は、お手数ですが以下より資料ダウンロードをしてください。

✅ 無料ダウンロードはこちらから

👉 [資料を請求する]

これらのチェックリストに対して、弊社でもご支援を行っています。関連サービスは下記にまとめてありますので、ぜひご活用ください。

競合調査・競合分析

内部リンク提案

SEO記事作成代行サービス

SEO記事リライト外注・代行サービス

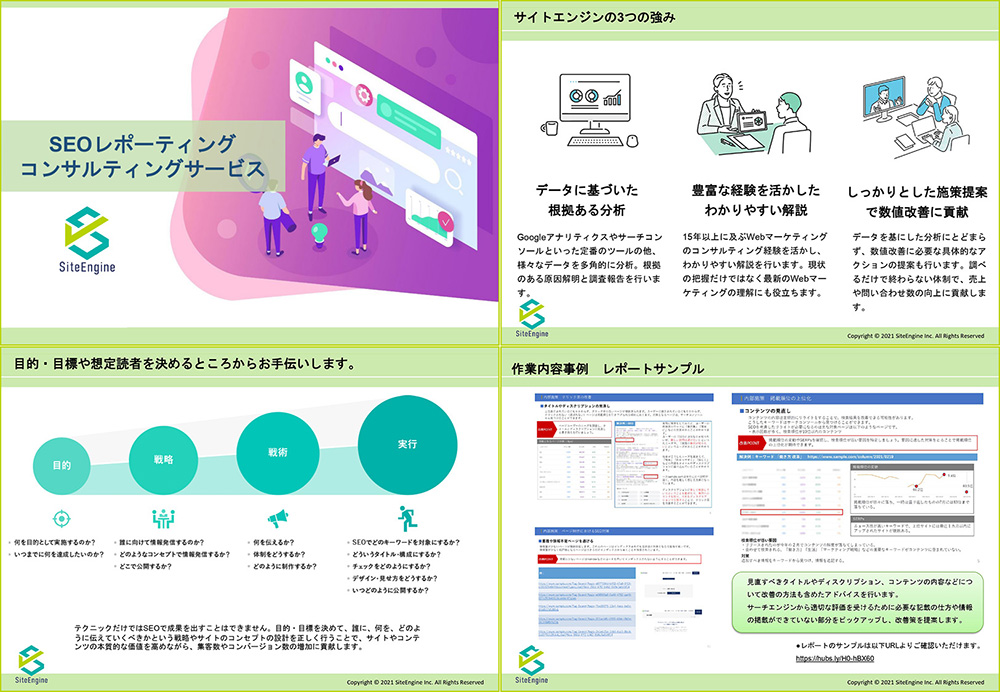

無料ダウンロード SEOコンサルティングサービス資料

こちらはSEOコンサルティングのサービス資料でございます。SEOに関する課題をお持ちの企業様は導入の検討材料としてご利用ください。

目次

- SEOコンサルティングで解決する課題

- サイトエンジンの3つの強み

- サービス領域

- ご料金

- 作業内容事例:レポートサンプル

- 作業内容事例:カスタマージャーニーマップ

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。