「Webサイトに記事を追加し続けているけれども、なかなか売上が増えない」という方のために、成果の出るコンテンツ制作について解説します。

ステップごとに具体的な方法を分かりやすく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。

コンテンツ制作とは?

コンテンツ制作とは、オウンドメディアやSNSといった媒体上で、企業やブランドの情報をユーザーに届けるための記事・画像・動画など、あらゆる情報資産を作成することです。

これまで、企業のオウンドメディアで発信するコンテンツは、Webサイトを訪問したユーザーにしか届けられないものでした。しかし、SNSの活用が日常的になった昨今、積極的に企業からユーザーへ情報を発信できるようになっています。

そのため、現在のWebマーケティングにおいて、自社製品・サービスに関する一次情報や、ターゲット顧客が抱える課題を解決する情報を発信するコンテンツの重要性はますます高まっています。

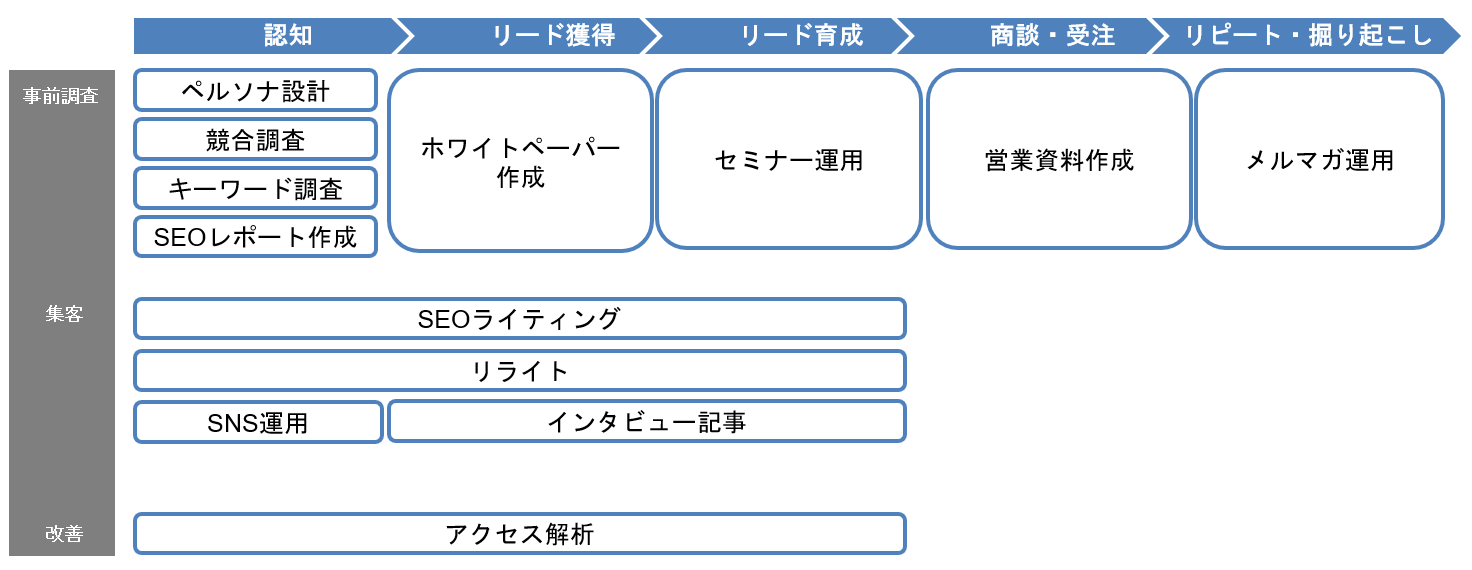

コンテンツ制作に取り組む際は、準備を整えてから始めることが大切です。以下は受注までのステータスに応じて必要なコンテンツを整理した例です。このように作るべきコンテンツは多種多様にありますので、全体像を把握したあとは、優先順位をつけつつ予算や時間を配分していく必要があります。

多くの競合が情報を発信する中で調査分析を怠ってしまえば、他の大量にあるコンテンツに埋もれ、自社の情報をユーザーに見つけてもらえる確率は低くなります。そのため、顧客との接点をどの媒体、どのコンテンツフォーマットで作るかはポジショニングを考えて決めることをおすすめします。

自社コンテンツの流入を効率よく増やすためには、SEOやSNSなどの知識が必要です。さらに、自社が取り扱う製品・サービスが専門性の高いものであったとしても、誰もが理解できるような分かりやすいコンテンツでなければ、一方的な印象を与えかねません。さらに、ターゲットの絞り込みも成果向上の実現には欠かせない要素です。

AIの発展によりGEO/LLMOへの意識が必要に

コンテンツ制作は、今、大きな転換期を迎えています。GoogleやBingなどの検索エンジンが、生成AI(LLM)を活用した要約や直接的な回答(AI Overviews、AI モードなど)を検索結果に表示するようになりました。また、ChatGPT、Gemini、Copilot、Claude、PerplexityなどのAIサービスで情報が探されるようになりつつあります。

AIと検索エンジンのシェア・成長率のデータを見られるページのまとめに各社が調査したデータを紹介していますが、現状すべてのAIツールからの流入を合計しても1%にも満たないサイトがほとんどです。一方で、WebFXの調査によると、AIのトラフィックは2024年1月から2025年6月の期間で1,367%の伸びを見せており、従来の検索と比べると165倍の伸びを見せています。

このように、現状は大した比率ではないのですが、今後もユーザーがサイトに訪問せずに情報を得ることが増えていくことが予想できます。ですので、コンテンツ制作する際には、従来のSEOに加えて、GEO(Generative Engine Optimization)/LLMO(Large Language Model Optimization)という新たな観点を持つ必要があります。GEO/LLMOは、単に「人間に見つけてもらう」だけでなく、「生成AIに信頼できる情報源として認識され、要約の根拠として利用される」ための最適化です。上記の調査にもあるとおり、現時点ではAI経由の流入の比率は0.1%~0.5%程度のサイトが多いのですが、今後急激に伸びることが見込まれるため、コンテンツを一次情報としてAIに選んでもらうことを意識しながらコンテンツを作ることに今から取り組む会社もあります。

ただ、基本的に現状でGEO/LLMOのためだけにコンテンツを制作するのは推奨しません。なぜなら、AIによる検索の方法がどう進化するかまったくわからないため、現時点のデータを元に対策しても、意味がなくなってしまう可能性があるためです。そのため、現時点のSEOにも効果が期待できて、かつ将来的なGEO/LLMOにも貢献が期待できるコンテンツを、将来のAIの変化を予測しつつ制作することを推奨します。

コンテンツ制作の目的と重要性

コンテンツ制作は、単なる情報発信ではなく、事業目標を達成するための選択肢の1つです。そのため、他の手法と比較して本当に目標達成に近づきやすい手法なのかを考えることが必要です。

コンテンツ制作は以下の目的で採用されることが多いです。

企業やブランドの信頼性・認知度向上

質の高い、独自のコンテンツを発信することで、その分野における専門家としての地位を確立できます。企業やブランドに対する信頼性を高め、市場における認知度を向上させることにつながります。

リード獲得とエンゲージメント向上

顧客が抱える疑問や課題を解決するコンテンツ(記事、ウェビナーなど)を提供することで、見込み顧客(リード)の情報を獲得するきっかけを作ります。また、顧客との接点を増やして関係性を深めることで、企業へのエンゲージメント(愛着・関心度)を高めます。

顧客教育・情報提供

製品やサービスが専門性の高いものであったとしても、誰もが理解できるような分かりやすいコンテンツ(図解、動画など)で情報を提供することで、顧客の購買意欲を高め、営業活動を効率化する顧客教育の役割を果たします。獲得したリードに対してメルマガやウェビナーなどで情報発信し続けることで、ブランドや会社を覚えてもらい、いざ必要になったときに思い出してもらうことを目指します。

コンテンツ制作のメリット・デメリット

コンテンツ制作に取り組む際は、その長所と短所を理解しておくことが大切です。

メリット

継続的な集客(ストック型資産)

広告のような一時的な集客とは異なり、一度制作し公開したコンテンツはWeb上に残り続け、検索を通じて継続的に集客し続けます。ただし、質の低いコンテンツだと、積み上がっていかずにサイト全体が集客しにくくなることもありえますので、注意が必要です。

信頼関係の構築

顧客の役に立つ情報を継続的に発信することで、見込み顧客との間に長期的な信頼関係を構築し、購入・契約へとつながりやすくします。メルマガやSNSやYouTubeなどでの情報発信をし、取引以外のゆるい関係性を持続することで、覚えてもらうことが大切です。記憶してもらうことで、”◯◯(製品カテゴリ)といえば□□社”のように第一想起される存在になることで売上につながります。

タッチポイントの増加

購買ファネルの各段階に合わせたコンテンツを用意することで、それぞれの段階にいる顧客との接点をつくれます。コストがかかり続ける広告だと、潜在層を対象にする場合に大きめの投資が必要になりますが、コンテンツの場合には初期の制作費のみで継続して集客し続けることができるため、ニーズが明確になっていない潜在層向けの集客方法として向いています。

デメリット

制作時間とコスト

質の高いコンテンツを作成するには、調査、企画、取材、執筆・収録、編集、デザインなど多くの工数がかかり、時間的なコストが発生します。また、社内にこれらのノウハウがない場合、外注費が発生します。

管理と改善の負荷

成果を出すためにはデータ分析と継続的な改善(リライト・再編集)が必要であり、コンテンツの量が増えるほど管理の負荷も増します。たとえば、法律や条例などに関連したコンテンツでは、改正があるたびにコンテンツを最新の情報を元に書き換える必要があります。

効果が出るまでの時間

作ったコンテンツを拡散させるのに広告を使わず、SEOや新規SNSアカウントを主な集客元とする場合、即効性は期待できず、効果が出るまでに数ヶ月単位の時間がかかることが多いです。広告、ハウスリスト、既存のSNSアカウントなどコンテンツを届けるための複数の方法が確保できるか、コンテンツ制作する前に検討しておくことが必要です。なお、SEOのみだったとしても、会社やブランドの知名度が高い場合には、短期間で集客することが可能です。

これらのメリット・デメリットを考慮して、広告や展示会出展などの他のマーケティング手法との予算配分を決めます。

次に、コンテンツマーケティングを成功させるために、コンテンツの種類、制作の流れと、それぞれの工程で意識すべきポイントを理解しておきましょう。

目的に応じて使い分けたいコンテンツの種類

コンテンツ制作と聞くとWebサイトの記事(テキスト)を思い浮かべがちですが、成果を最大化するためには、ターゲットや提供したい情報に応じてフォーマットを使い分けることが重要です。

ここでは、成果につながりやすい主要なコンテンツの種類と、それぞれの制作時に意識すべきポイントを解説します。

テキストコンテンツ(記事、ホワイトペーパー)

Webサイトのブログ記事や専門性の高いホワイトペーパーなど、テキストを主体とするコンテンツです。

ユーザーニーズを理解してそれにあわせて制作します。SEOや構造的なわかりやすさを意識して作ります。構成を考えるときには、自社にしかないデータや、顧客へのヒアリング結果など、独自性の高い一次情報を含めます。これにより、他のコンテンツにはない価値(信頼性)を生み出します。専門性の高い製品・サービスを扱う場合でも、読み手が簡単に理解できて読み続けたいと思えるような作り方を意識します。

動画コンテンツ(YouTube、ウェビナー、デモ動画)

製品の利用方法、企業紹介、専門知識の解説などを映像と音声で伝えるコンテンツです。動きや図解を用いて、テキストでは伝わりにくい内容を視覚的に分かりやすく伝えることができます。YouTube、TikTok、Instagramなど、ターゲット顧客が利用する適切なプラットフォームを選定します。それぞれの媒体に合わせた長さやトーン&マナーで制作するのがポイントです。

視聴者が途中で離脱しないよう、冒頭で引きを作ることや、テンポの良さやテロップ(字幕)による理解のしやすさを追求します。

画像コンテンツ(図解、インフォグラフィック、SNSのOGP画像、動画サイトのサムネイル画像)

テキスト情報やデータを視覚的に要約し、直感的な理解を促すコンテンツです。特にSNSでの拡散や、複雑なデータの解説に威力を発揮します。短時間でメッセージが伝わるよう、レイアウトや配色、情報の優先順位を整理します。企業のトーン&マナーに合わせてブランディングとの一貫性を意識しつつデザインにすることで、認知度向上に貢献します。

記事や動画の顔となるアイキャッチ画像・サムネイル画像は、SNSでの見た目を変えることができ、クリック率に大きく影響するため必ず作成します。

音声コンテンツ(ポッドキャスト、ラジオ)

移動中や作業中など、「ながら時間」に情報をインプットしたいユーザーにリーチできるコンテンツです。視覚情報が不要なため、テキストや動画ではアプローチが難しい生活のスキマ時間に企業やブランドの情報を届けることができます。

聞くだけで理解できるよう専門用語を避け、分かりやすい語り口を意識します。動画制作に比べて、時間やコストを抑えやすく、継続的な情報発信(定期的な更新)がしやすいフォーマットです。これにより、リスナーとの長期的な信頼関係構築に寄与します。

コンテンツ制作の流れ

ステップ1. 目的・目標(KGI/KPI)の設定と体制構築

コンテンツ制作は、誰に、何を、どのように伝えて、何をしてもらうことがゴールなのかを決めることから始まります。目的・目標が決まらないと、対象となる読者も定まらず、制作活動が自己満足に終わってしまうためです。

最終目標(KGI)と中間指標(KPI)の設定

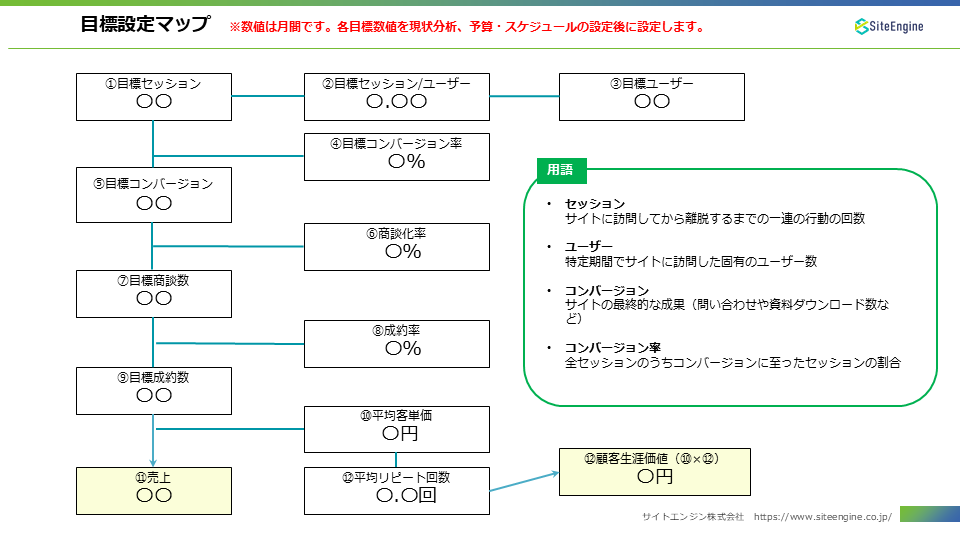

まずは、最終的な目標数値である KGI (Key Goal Indicator)、そしてKGIを達成するための中間指標である KPI (Key Performance Indicator) を具体的に設定します。

たとえば、以下のようにKGIとして売上を、KPIとして売上を達成するための中間指標であるセッション数やコンバージョン数などを設定します。

KGIやKPIの設計とあわせて、予算や体制についても策定します。予予算や体制を先に決めて、その範囲内で成果を最大限出すための戦略を考え、それに即したKGIやKPIを決めるパターンが多いです。また、KGIやKPIから逆算して必要な予算や体制を決めていくこともあります。

コンテンツ制作体制の設計と内製・外注の判断

目標と予算が決まったら、それを達成するための制作体制を構築します。必要な職種やスキルセットを見極め、内製するか外注するかを判断します。

コンテンツ制作に求められるスキルセットは、以下の3つに大きく分類されます。このうち、成果に最も影響があるのは「調査・企画」です。

- 調査・企画(戦略): 誰に何を伝えるかを決める(最も重要)

- 制作(実行): どう伝えるかを決めてつくる(ライティング、デザイン、編集)

- 分析(改善): 結果をもとに次に何をつくるか決める

プロジェクトの規模やメディアの種類に応じて、以下の職種の中から必要な役割でチームをつくります。

- コンテンツディレクター

- リサーチ担当

- データ分析担当

- SEO担当者

- 編集者

- インタビュアー(ライター兼務)

- カメラマン

- ライター

- 校正校閲担当

- デザイナー

大規模なプロジェクトでなければ、2~3人程度でそれぞれ複数の職種を兼務する形で問題ありません。すべての職種を内製化する必要はなく、自社に不足しているスキルセットに応じて外注を検討します。

大切なのは、「何が社内で出来て、どの部分は経験がないのか」を洗い出すことです。特に、調査・企画のフェーズで間違った方向性を選んでしまえば、どんなに上手にコンテンツを制作しても効果は期待できません。自社の強みと弱みを冷静に分析してチーム構成を決定しましょう。

例えば、企画と分析はコンサルに補助してもらいつつ内製で行い、「テキストの執筆、動画の撮影・編集、インフォグラフィックの作成」といった実行フェーズを、それぞれのニーズに合うフリーランスや制作会社に外注するなど、ハイブリッドな体制を組むことが、成果を出すための現実的なアプローチです。すべてをいきなり内製化すると、時間がかかり遠回りになってしまうため、将来的な内製化に向けて社内で知見を貯めることを意識しつつ、それぞれの分野の専門家に協力してもらうことを推奨します。

ステップ2. 徹底した顧客理解と調査

コンテンツ制作の成果は、顧客の解像度の高さに比例します。自社の顧客がなぜ製品を購入してくれているのか、どのような情報を求めているのかを知らなければ、情報発信すべきテーマを見極めることはできません。

この調査は、記事や動画を作るときだけではなく、最初にメディアとしての戦略やコンセプトを立案するときにも不可欠です。顧客に喜ばれるような企画を立てるために、できる限り詳しく顧客を知りましょう。

顧客について深く知るための具体的な手法は以下の通りです。

顧客理解のための具体的な手法

| 調査手法 | 内容と収集できる情報 |

|---|---|

| 顧客へのインタビュー | 顧客に直接話を聞くことで、潜在的なニーズや製品導入に至るまでの思考プロセスといった、データには表れない一次情報を得ます。 |

| 社内担当者へのヒアリング | 顧客との接点が多い営業やカスタマーサポート担当にヒアリングすることで、顧客が抱えるリアルな悩みや疑問を収集します。 |

| 現場調査(エスノグラフィ) | 実際に売り場を見に行く、製品が使用されている現場を視察するなど、顧客の行動環境を肌で感じて理解を深めます。 |

| アンケート調査 | 既存顧客や見込み顧客に対し、定量的なデータとして特定の悩みや関心度を収集します。 |

| 社内データの収集・分析 | 顧客のWebサイトでの行動履歴(アクセス解析)、お問い合わせメールの内容、過去の購入データなど、既存の社内データを分析して顧客像を可視化します。 |

| 競合・自社商品の利用体験 | 他社も含めて商品を購入して使ってみることで、顧客と同じ目線で製品の利点や課題を把握します。 |

AIを活用した調査の効率化

現在では、AIによってインタビュー後の書き起こしや、収集したデータの分析などが非常に進めやすくなりました。インタビューの録音データをNottaやNotebookLMのようなツールで書き起こし、要点をすばやく書き起こし・要約できます。

収集したテキストデータやアンケートの自由記述欄の分析には、Gemini、ChatGPT、Claudeなど複数のAIツールに同じタスクをリクエストをしてみて、結果を参考にしながら多角的に分析することがおすすめです。

さらに今後は、Webサイトのアクセスログ、サポート履歴、SNSでの言及など、あらゆる非構造化データをAIがリアルタイムで解析することで、顧客の潜在ニーズや関心度が常に更新されるようになります。従来の静的なペルソナだけでなく、「今」の顧客の課題を反映したダイナミックなインサイトを獲得することが可能になり、企画の鮮度を高められます。扱う製品のライフサイクルが短い企業ほど、リアルタイムの解析によるペルソナ・ターゲットの見直しやクリエイティブ改善などが重要です。

ステップ3. ペルソナ・カスタマージャーニーマップの作成

徹底した顧客理解(ステップ2)の次に、コンテンツ制作の方向性を決定づける「ペルソナ」と「カスタマージャーニーマップ」を作成します。これらは、制作チーム全体で顧客像と提供すべき情報を共有するための、戦略の核となります。

マーケティングペルソナの作成

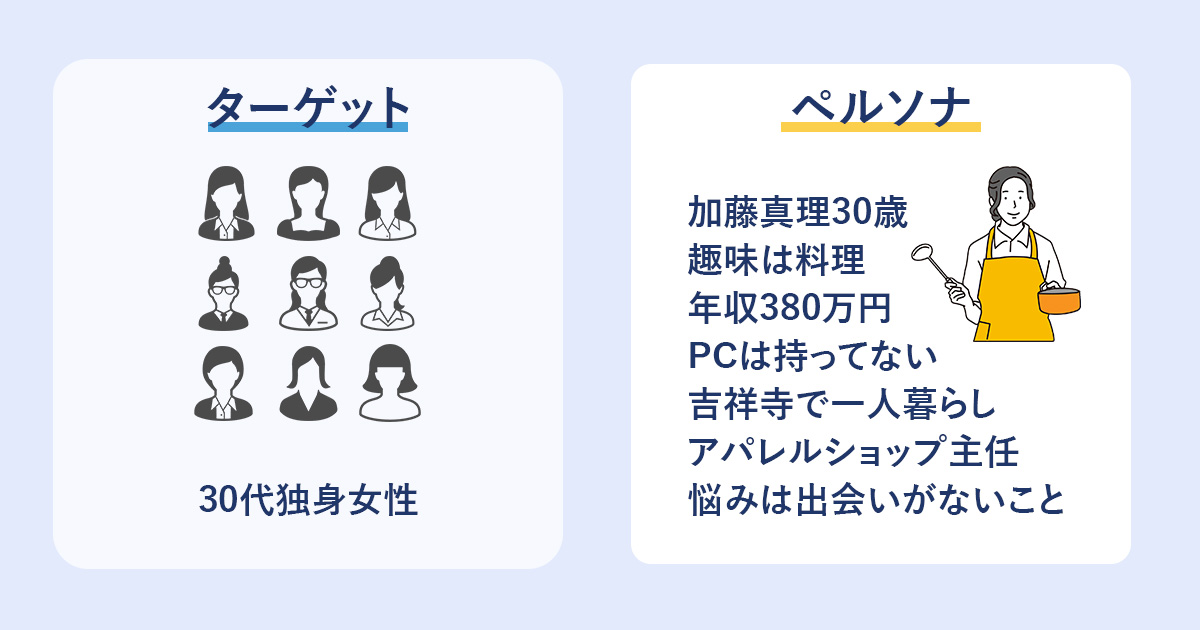

ペルソナとは、理想の顧客像を、まるで実在するかのように詳細に設定した仮想の人物像のことです。ペルソナを作成しておくことで、コンテンツの企画や制作の方向性がブレなくなります。

ターゲット(例:30代男性、IT企業の部長)よりもさらに深く、顧客の属性や行動、抱えている悩みや課題、情報収集の手段などを具体的に記載します。ペルソナに含まれる要素の例としては、氏名、年齢、居住地、家族構成、職業、役職、年収、趣味、インターネット利用時間、抱えている具体的な業務課題、課題解決のために検索しそうなキーワードなどがあります。

ペルソナが明確になることで、「このコンテンツは、目の前の〇〇さん(ペルソナ)の、どの悩みを解決するために書くのか」という視点が定まります。

ペルソナの作り方は以下もあわせて参照してください。

■関連記事

カスタマージャーニーマップの作成

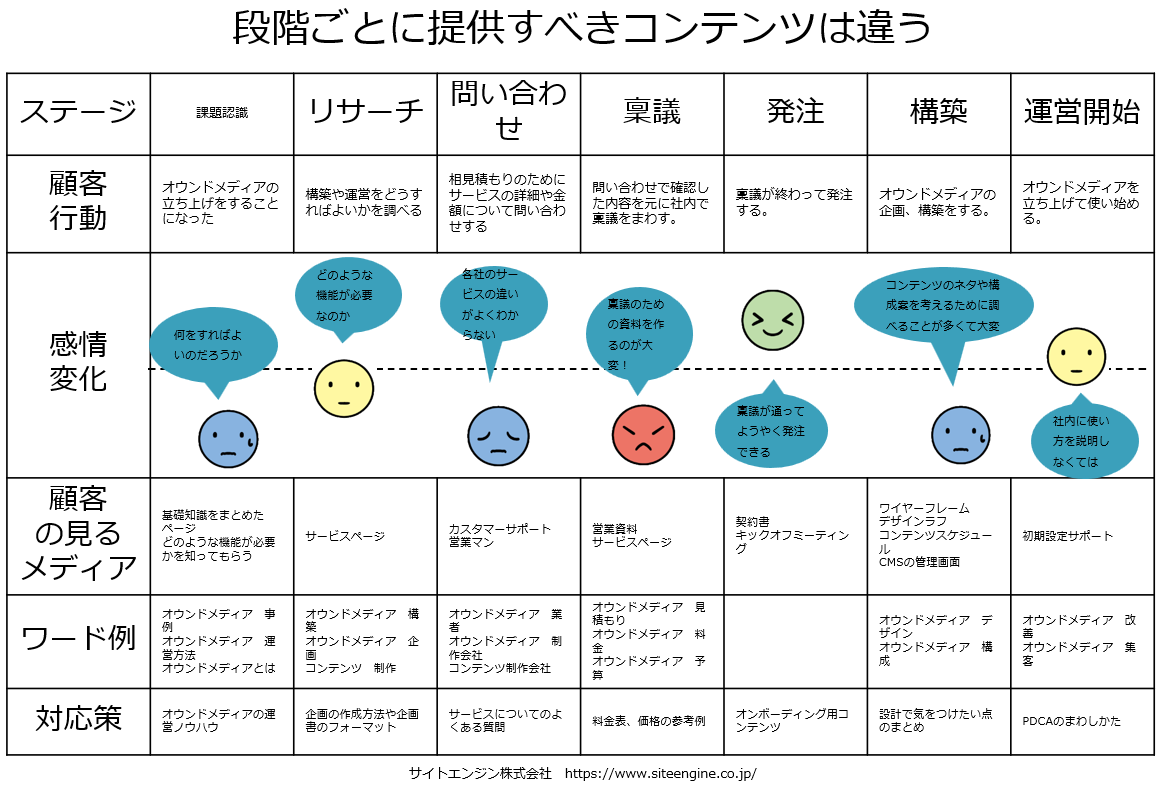

ペルソナがどのような行動をしていくのか、あなたのサイトに訪れる前の状態も含めて一連の流れとして整理したものがカスタマージャーニーマップです。

製品検討の流れを整理し、「顧客の購買プロセス(認知・情報収集・比較検討・購入など)のどの段階で、どのような情報提供ができるのか」を考えるための重要な材料になります。

このようにフェーズを整理することで、顧客が今どの情報を求めているのかを把握し、それに対応した適切なコンテンツを制作する優先順位をつけられるようになります。

カスタマージャーニーマップの作り方をより詳しく知りたい方は以下を参照してください。

■関連記事

ステップ4. キーワード調査とコンテンツ企画

ペルソナとカスタマージャーニーマップが完成したら、いよいよ顧客が検索しそうなキーワードを調査し、具体的な企画に落とし込みます。カスタマージャーニーマップの作成と並行して行うことが多い、実践的なステップです。

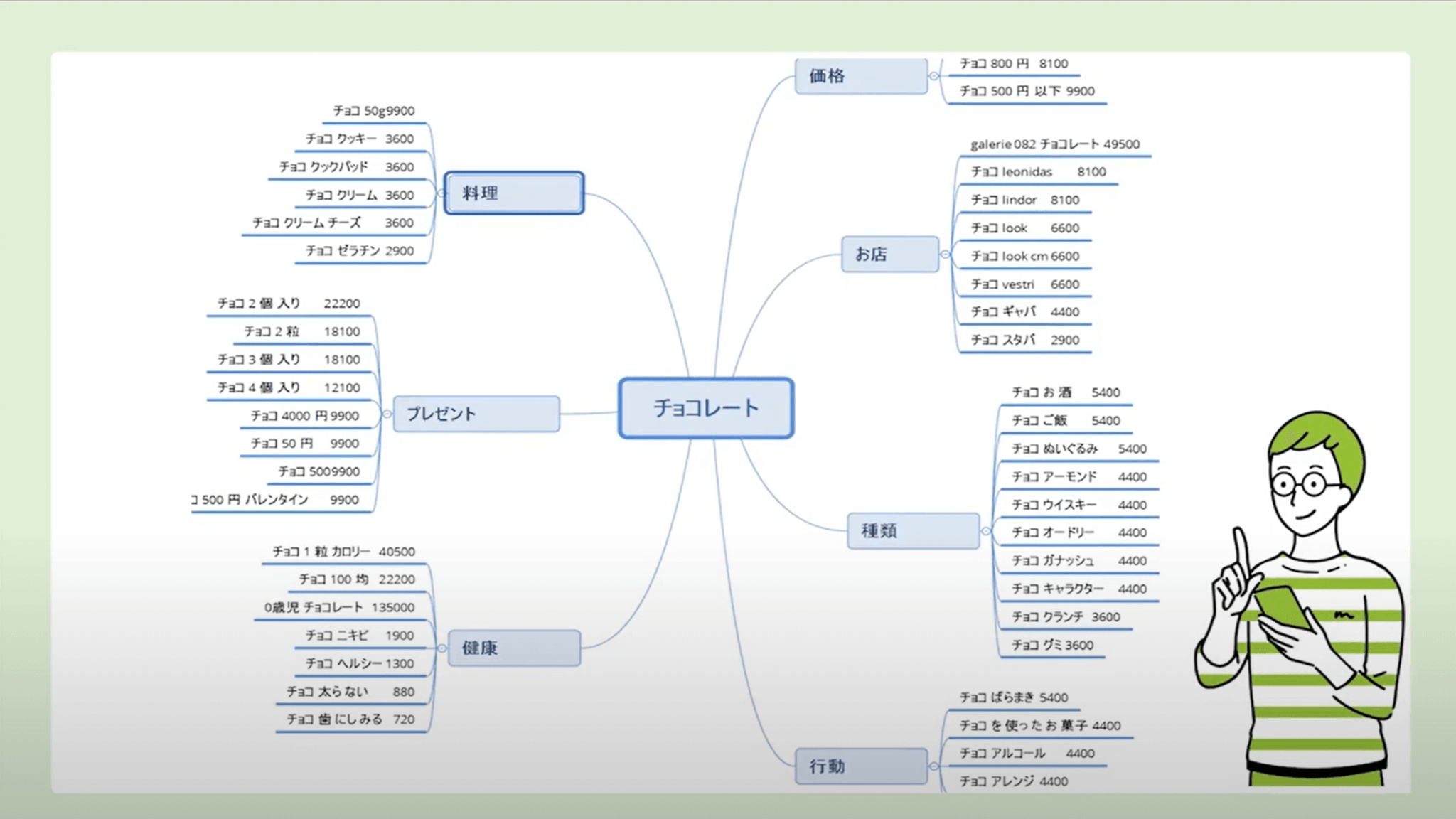

キーワード調査と検索意図の整理

まず、関連したキーワードを網羅的に洗い出して、そこから検索意図に応じて整理します。

- キーワードの洗い出し: 顧客インタビューやカスタマージャーニーマップで把握したユーザー行動から、検索しそうな語句を推測します。検索キーワードからユーザーの行動を推測することもあれば、逆にユーザー行動を収集したデータ・取材などから把握して、新しいキーワードを発見することもあります。

- 検索意図に応じたグループ化: 意図の近いキーワードをグループにして、それぞれのグループに特化する形でコンテンツを制作します。これにより、ユーザーにとって分かりやすく、SEO効果も高まりやすい内容となります。

関連記事:【動画解説あり】マーケター必見!SEO対策に効果的なキーワードマップの作り方

企画への落とし込みとフォーマットの決定

キーワード調査で得られた検索意図やニーズを基に、具体的なコンテンツ企画を作成します。この際、ターゲットのニーズを最も満たせるフォーマット(記事、動画、画像、音声など)は何かを考慮することが重要です。ここに書くペルソナはそのコンテンツ固有のペルソナで、上記で設定したペルソナよりも、具体的かつ細かいニーズを持っていると想定して指定します。

| 企画の要素 | 考慮すべき点 | 考慮すべき点 |

|---|---|---|

| タイトル(30文字以下目安) | 検索結果でクリックしてもらうための魅力的なコピー | 動画であればサムネイルのキャッチコピーに転用 |

| コンテンツ固有のペルソナ | 上記Step3で設定したペルソナよりも具体的かつ細かいニーズを指定 | 動画なら視聴者の層、音声ならリスナーが聴取する状況を想定 |

| 解決するニーズ | そのコンテンツを見ることで顧客が解決できる課題 | ニーズが「手順理解」なら動画(How To)、「知識習得」なら記事 |

| 記事概要(内容と結論) | コンテンツの全体像をまとめ、最初に結論を提示 | 音声ならオープニングでのテーマ提示、画像なら一目でわかるメインメッセージ |

| 他社の傾向 | 競合がどのようなコンテンツを提供しているか | 競合とフォーマットずらせないか。例:競合がテキストだけなら、動画や画像で差別化する余地がないか検討 |

| 読者に期待する行動 | コンテンツ閲覧後に次に何をしてもらうか(資料請求、別のコンテンツ閲覧など) | 動画のエンディングや概要欄でのCTA(行動喚起)に活用 |

| メインキーワードと検索ボリューム | SEOの核となるキーワードと、流入の可能性を測るボリューム | 検索流入後の動画、画像コンテンツへの誘導戦略に活用 |

| 関連性の高いキーワード | 同時に対応すべき複合語や関連キーワード | 記事の見出し、動画のタグや概要欄に網羅的に含める |

このように、企画段階で「誰に何を伝えるか」が明確になっていれば、最終的な制作フォーマットが記事であれ動画であれ、一貫性のあるメッセージを顧客に届け、成果につなげることができます。

ステップ5. 構成案・レギュレーションの作成

企画(ステップ4)で定めたターゲットやメッセージをブレなく、かつ効率的に制作するために、具体的な構成案と、品質を担保するためのレギュレーション(ルール)を作成します。これは、コンテンツ制作における設計図・マニュアルに当たります。

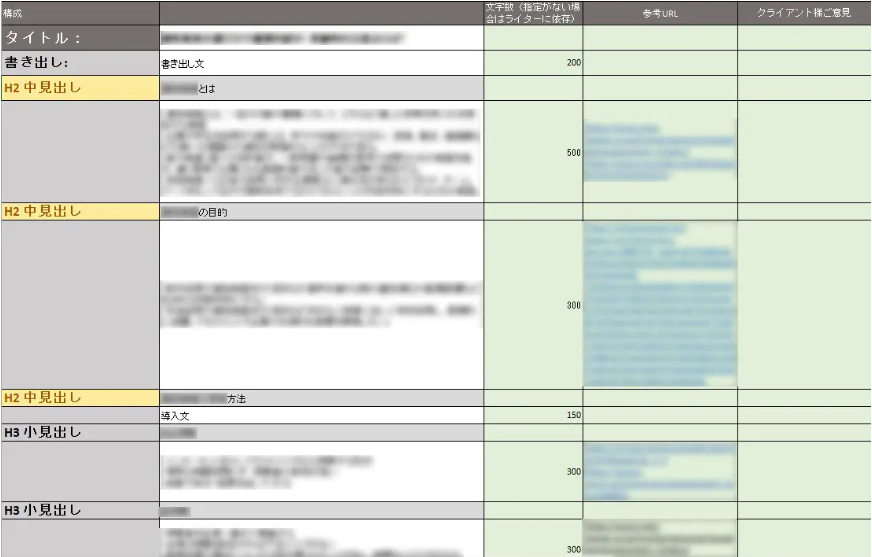

記事構成案(骨子)の作成

構成案は、記事企画に沿って、見出し(骨子)およびそれぞれの見出しに含める内容をまとめたものです。

見出しごとに、読者に何を伝えるか、その結論を最初に明確にします。それぞれの見出しに含めるべき情報として、結論を裏付けるデータ、参照すべきURL、必要な図表・イラストの挿入箇所などを指定します。

以下は、サイトエンジンで使用している構成案です。

他のコンテンツフォーマットへの活用

構成案は、テキストコンテンツ(記事)専用ではありません。

| フォーマット | 構成案の役割 |

|---|---|

| 動画コンテンツ | 見出しがシーンやカットに変わり、含めるべき情報が「台本(スクリプト)」「BGMのタイミング」「テロップの内容」「カメラワーク」などに置き換わります |

| 画像コンテンツ | ワイヤーフレームやデザイン指示書として、インフォグラフィックで伝えるべき情報の流れやレイアウトの骨子となります |

| 音声コンテンツ | 収録台本となり、話題の流れや話す順番、必要な尺(時間)の目安を決め、内容の脱線を防ぎます |

レギュレーション作成

レギュレーションとは、記事のトーン&マナーの設定や掲載先サイトの表現統一のルールなどをまとめたマニュアルです。複数の制作担当者(ライター、デザイナー、カメラマンなど)が関わる際に、品質と一貫性を担保するために欠かせません。

以下は規定する内容の例です。

| トーン&マナー | 記事の文体(です・ます調、だ・である調)、読者への呼びかけ方(読者、あなた、ユーザーなど)を統一し、ブランドイメージを維持する |

| 表記統一 | 漢字・ひらがなの使い分け(例:「できる/出来る」)、専門用語の表記、記号の使用ルールなどを定める |

| デザインルール | アイキャッチのサイズ、図表の色使い、イラストのタッチなど、画像・動画を含むビジュアル要素の統一を図る |

最初から詳細に設定する必要はありませんが、A4の資料1ページにおさまるくらいのシンプルなルールをまず作成し、あとから書き足したり修正したりして運用しながら完成度を高めていくのが効率的です。

関連記事:Webライティングのレギュレーションとは [ライター記事執筆のルール]

ステップ6. 執筆・デザインとCMSへの投稿

構成案とレギュレーションに基づき、実際にコンテンツの制作と公開作業を行います。ここでは、一つの企画を複数のフォーマットに展開することを意識し、効率と品質を高めます。

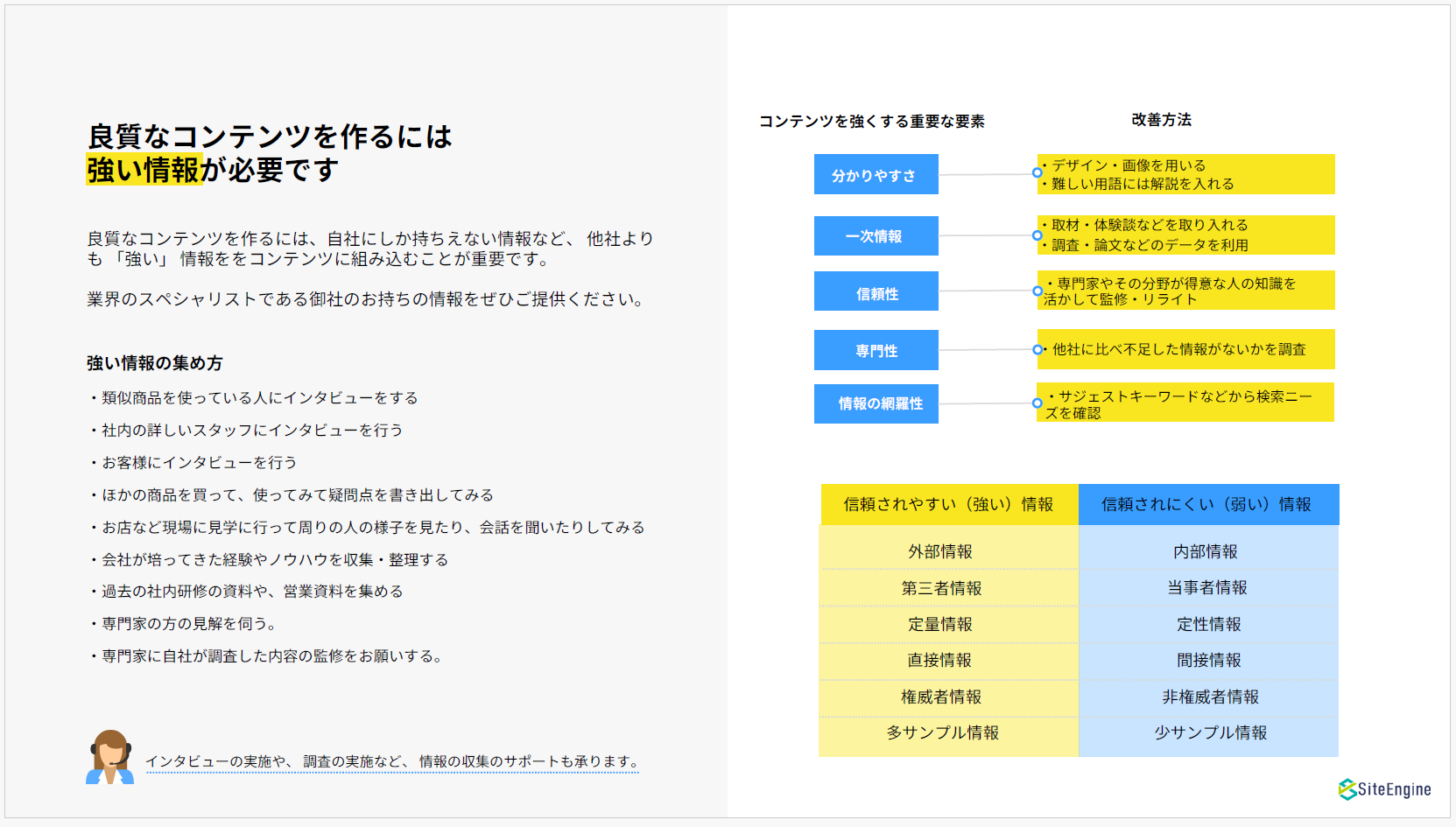

一次情報を有効活用した執筆・制作

記事のトピックにあわせて適した担当者(ライター、カメラマン、デザイナーなど)を選定して依頼します。フォーマットを問わず、以下の点を意識しながら制作を進めます。

一次情報と独自性の確保: 一次情報にあたって独自の情報を含めるようにします。クライアント社内にある情報をデータとしていただくか、ヒアリングさせていただくことで、他の競合コンテンツにはない情報を補足します。

ペルソナとレギュレーションの反映: ペルソナを意識したメッセージになっているか、掲載予定サイトのトーン&マナーにあっているかを厳しくチェックします。

分かりやすさの追求:記事は一文が長すぎないか(目安、一文60文字)など、読みにくい文章になっていないかを校正します。動画/音声は情報の詰め込みすぎを避け、カットのテンポや話し方を調整し、わかりやすくするための編集をします。

異なるフォーマットへの使いまわしによるコンテンツ展開の推奨

コンテンツ制作の効率を高めるため、一つの企画で収集した一次情報や構成案を、複数のフォーマットに転用することを推奨します。

| 元のコンテンツ | 転用先のコンテンツ | 制作効率のメリット |

|---|---|---|

| 専門性の高い記事 | 記事の要点をまとめたインフォグラフィック(画像) | 記事の内容を再構成するだけで、SNS拡散用のコンテンツが完成する |

| 製品の導入事例記事 | 顧客インタビューの様子を撮影した動画 | インタビューしている様子を録画することで、企画・取材の手間が一度で済む |

| ウェビナー・ポッドキャスト | 内容を文字起こし・編集したブログ記事(テキスト) | ゼロから記事を書くより早く、一次情報が豊富なテキストコンテンツを作成できる |

AIの活用により、この横展開はさらに加速します。

AIによるバリエーションの自動生成

一つのコア情報(例:長文の記事)をインプットすれば、AIがターゲット媒体に合わせて「YouTubeショートの台本」「Instagramのカルーセル画像用テキスト」「ポッドキャスト向けの語り口調」など、複数のフォーマット向けのバリエーションを瞬時に生成できるようになります。

コンテンツ制作者は、「ネタの大元となる一次情報の取得」と「ブランドイメージに合った最終調整」に集中することができ、実行フェーズの圧倒的な効率化が実現します。

デザインとCMSへの投稿

テキスト、画像、動画のいずれにおいても、公開時には「伝わりやすさ」と「検索エンジン・SNSへの対応」を強化します。

デザインによる視覚的強化: レイアウトの変更や図表・イラストの挿入などをして分かりやすくします。動画であればテロップやアニメーションを追加します。

アイキャッチ画像の作成: SNSなどに投稿されたときの見た目(クリック率)に影響するため、アイキャッチ画像は必ず作成します。

CMS設定: CMSへ投稿するときには、カテゴリやmeta description(検索結果に表示される概要文)、OGP (Open Graph Protocol) などを適切に設定します。OGPはSNSでコンテンツがシェアされた際の表示を最適化するために必須です。

ステップ7. 効果測定と改善(PDCA)

制作したコンテンツは、公開して終わりではありません。成果を確認し、データに基づいて改善のサイクル(PDCA)を回し続けることが、コンテンツマーケティング成功の鍵です。

測定指標の決定と効果測定

コンテンツを公開したあとに、1ページ(または1本)ずつ成果を確認します。フォーマットを問わず、あらかじめどの指標を追うのかを決めておきましょう。

| 指標 | 測定するツール例 | 測定する対象と目的 |

|---|---|---|

| セッション数・再生回数 | GA4、YouTube Studioなど | ユーザーにコンテンツが見られているか(集客力)を測る |

| コンバージョン数・率 | GA4、マーケティングオートメーションツールなど | コンテンツが売上やリード獲得に貢献しているかを測る |

| エンゲージメント率 | GA4、YouTube Studio(視聴維持率)、ヒートマップツールなど | ユーザーがコンテンツに価値を感じているか(離脱率、読了率、コメント数など)を測る |

| 検索エンジンでの順位 | Google Search Consoleなど | テキストコンテンツのSEOパフォーマンスを測る |

データの分析と改善、企画への反映

データを分析し、改善の余地が大きそうなコンテンツに積極的に手を入れます。一度作って終わりにするのではなく、改善し続けて成果を伸ばしていくことが重要です。

テキストコンテンツにおいては、失敗したコンテンツをゼロから立て直そうとするよりも、すでに成果が出ているもの(セッション数がある、順位が上がってきているもの)をさらに伸ばすという考え方で、リライトする対象を選ぶことを推奨します。リライト時には、コンテンツの最新化や情報の深掘りを行います。動画・音声ではサムネイルの見直し、概要欄のCTA(行動喚起)の最適化などで数値が変化します。

また、人気記事をもとにSNS用の図解をつくる、長尺の動画からショート動画を切り出すなど、コンテンツの形を変えて再活用することも有効です。

データを元にした成功パターンの見極めと横展開が重要です。上手くいった領域(例:特定のテーマの動画が高視聴率、特定の切り口の記事が高いコンバージョン率など)を見極めます。その成功したテーマ、構成などを分析し、次の企画を立てるときの参考にします。データによる振り返りが、動画から記事へ、記事からSNS用画像コンテンツへといったマルチユース展開の精度を高めることにつながります。

AIによるコンテンツの自動リライト

今後は、離脱率や視聴維持率などのデータに基づき、AIがコンテンツの一部(例:見出し、冒頭の文章、CTA)を自動で調整し、継続的なA/Bテストを実施するようになります。

顧客一人ひとりの行動履歴や属性に合わせ、表示されるコンテンツの内容やCTAをAIが動的に変更するパーソナライゼーションされたコンテンツ体験をユーザーに提供できるようになります。そのためには、顧客課題、業界、興味関心の度合いなどの組み合わせごとの細かいコンテンツが必要です。今からこうした細かい粒度のコンテンツを作っていくことはGEO/LLMOの対応にもつながります。

コンテンツ制作に必要なスキルと人材

コンテンツ制作を成果につなげるためには、複数の専門的な役割を持つ人材が必要です。単に「記事を書く」だけでなく、動画や画像制作、その前後の戦略・分析フェーズを含めた一連のスキルセットが求められます。

ここでは、コンテンツ制作において欠かせない主要なスキルと、それを担う人材の役割を解説します。

調査企画関連スキル(最重要)

コンテンツ制作の成果に最も影響があるのが、この調査・企画のフェーズです。誰に何を伝えるか、どのような課題を解決するかといった戦略の方向性を決定づける、最も重要なスキルです。

| スキル | 役割を担う人材 | 内容 |

|---|---|---|

| リサーチ力 | リサーチ担当、コンテンツディレクター | 顧客へのインタビューやデータ分析を通じて、顧客の潜在的なニーズや一次情報を発掘する能力 |

| 企画力 | コンテンツディレクター、編集者 | 収集したニーズと自社の強みを結びつけ、顧客に響くコンテンツのテーマと最適なフォーマットを設計する能力 |

| 戦略立案力 | SEO担当者、コンテンツディレクター | ペルソナやカスタマージャーニーマップの作成、適切な媒体とコンテンツフォーマットの選定、KGI/KPI設計など、コンテンツを事業目標に結びつける戦略を立案する能力 |

クリエイティブ制作スキル

企画されたテーマを、読み手(視聴者・リスナー)が最後まで離脱せずに内容を理解できるよう、形式と品質を整えるスキルです。ここでは、フォーマットごとの制作スキルを明確にします。

| スキル | 役割を担う人材 | 内容 |

|---|---|---|

| ライティング | ライター、インタビュアー | 一次情報を基に、誰もが理解できる分かりやすい文章(または動画/音声の台本)を構成し、レギュレーションに沿って執筆する能力 |

| 動画・音声制作 | カメラマン、ビデオグラファー | 企画意図に沿った映像・音声の収録、編集、テロップ入れなどを行い、視聴維持率やエンゲージメントを高めるクリエイティブを作成する能力 |

| デザイン | デザイナー | 記事内の図解、インフォグラフィック、SNS投稿画像、動画サムネイル、アイキャッチ画像など、視覚的に情報を分かりやすく伝える能力 |

| 編集・校正校閲 | 編集者、校正校閲担当 | 誤字脱字、表現のブレをチェックするだけでなく、構成案通りに情報が網羅されているか、論理が破綻していないかを確認し、品質を担保する能力 |

| プロジェクトマネジメント | コンテンツディレクター、編集者 | 段取りを組んでチームメンバーに指示出しをして、スケジュールにあわせた進行ができているか管理する能力 |

分析・改善スキル

公開したコンテンツを「資産」として継続的に成長させるために不可欠なスキルです。

| スキル | 役割を担う人材 | 内容 |

|---|---|---|

| データ分析力 | データ分析担当、コンテンツディレクター | セッション数、再生回数、視聴維持率、コンバージョン率などの公開後のデータを正確に読み解き、コンテンツの強みと弱みを特定する能力 |

| 改善提案力 | コンテンツディレクター、編集者 | 分析結果に基づき、リライト、動画の再編集、新規企画など、成果を最大化するための具体的な改善施策を立案する能力 |

AIを効率的に活用したコンテンツ制作

コンテンツ制作に必要なスキル(企画力、ライティング、分析力など)は多岐にわたり、すべてを自前のリソースで賄うのは困難です。テキスト、動画、音声などコンテンツのフォーマットを増やすほど、忙しくなってしまい人手不足に陥りがちです。

AIツールの有効活用により人材のスキルやリソースの不足を補うことができます。制作プロセスのあり方も大きく変えることができます。AIは単に執筆や画像・動画の作成を代行するだけでなく、事前調査、企画の立案、データの分析、品質チェックなど、幅広い工程で制作者の効率化とアウトプットの向上をサポートしてくれます。

AIによる制作プロセスの効率化

AIは、一部の業務を自動化して、制作スピードを飛躍的に向上させます。

| 活用シーン | 具体的なAIの役割・活用例 |

|---|---|

| 調査 | あらかじめ設定した条件に沿って、自動でインターネット上で調べ物をして届けてくれます |

| 企画・構成案作成 | 収集したキーワードや競合情報をAIに入力することで、記事や動画の構成案の雛形を迅速に生成します。ゼロからのアイデア出しの時間を大幅に短縮できます |

| 執筆・下書き生成 | ライターが一次情報(自社データやインタビュー音源など)のインプットに注力し、文章の下書きや要約をAIに任せることで、執筆スピードが上がります |

| 校正・品質チェック | 制作したコンテンツ(テキスト、台本)の誤字脱字チェック、文体統一(レギュレーションチェック)、一文の長さの最適化といった校正作業を高速化します |

| 多言語展開 | 制作したコンテンツを短時間で他言語に翻訳し、海外市場向けのコンテンツ展開を低コストで実現します |

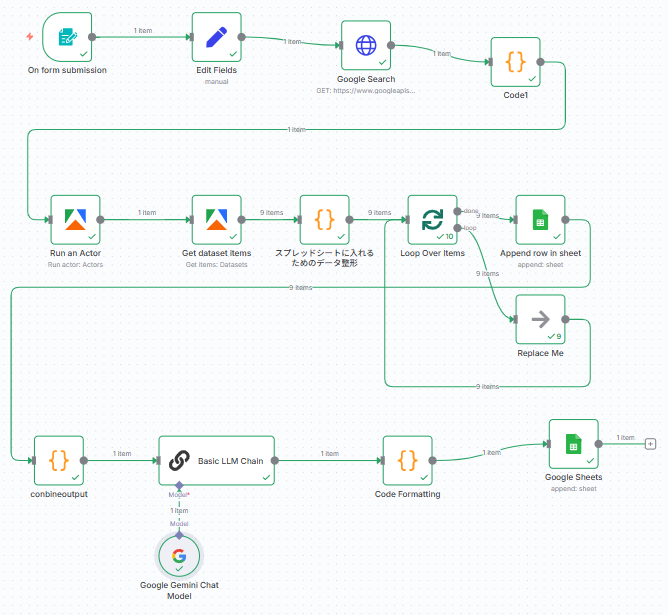

上記のように様々なプロセスにAIを活用できます。また、最近は様々なAIやツールを組み合わせてワークフローを簡単に作れるようになってきています。自社のコンテンツ制作プロセスにあわせて独自のワークフローをつくりツールとして社内で共有すれば、AIの利用経験があまりなくてプロンプトを書くのが難しいという方でも効率よくAIから期待するアウトプットを出せます。

以下はn8nというツールを使って、記事を書くための簡易的な下調べをするワークフローです。Google公式のAPIを使ってGoogleの検索結果を取得し、上位サイトにどのようなことが書いてあるかを取得し、それらをまとめてスプレッドシートに書き、さらに記載した内容の一部をプロンプトをGeminiに投げて、アウトプットをまたスプレッドシートに書くという一連の流れが自動化されています。

人間とAIの協働が鍵

AIはあくまで強力な「アシスタント」であり、コンテンツの価値を決定づける「発信のコンセプト設計」、「調査・企画の方向性」、「意思決定」などは人間が行う必要があります。たとえば、企画やコンテンツが自社のブランドイメージにそっているかの最終的な判断と修正は人間が行わなくてはいけません。また、顧客インタビューや現場での経験から得られる一次情報の収集は現時点では一部AIに代行できない範囲があります。

一方で、データ処理、情報の構造化、ルーティン作業の代行など、すでにAIのほうが優れた早く正確に作業してくれる範囲もあります。

AIツールで生成された情報をそのまま公開するのではなく、必ず人間が調整を行う「人間とAIの協働」が、高品質なコンテンツ制作の鍵です。

AI活用時の注意点(リスク管理)

AIの利便性を享受する一方で、以下のリスク管理が必須です。

- 正確性の確認(ファクトチェック): AIが生成した情報には事実と異なる「ハルシネーション(幻覚)」が含まれる可能性があるため、必ず人間が一次情報に基づき正確性を確認する必要があります。

- 著作権と倫理: AIの学習データに含まれるコンテンツの著作権や、AIの使用に関するプラットフォームの規約を遵守することが求められます。

- オリジナリティの喪失: AIだけに頼ると画一的なコンテンツになりがちです。独自性やブランドの個性を失わないよう、「なぜ自社がこの情報を発信するのか」という視点を徹底して盛り込む必要があります。

コンテンツ制作における内製と外注の判断基準

コンテンツ制作に必要なスキルと人材(前述)をすべて社内で賄う必要はありません。目標達成に向けた最適なチーム編成を実現するため、リソース、予算、スピード感を考慮し、内製と外注を戦略的に使い分けることが重要です。

内製・外注それぞれのメリットとデメリット

| 選択肢 | メリット | デメリット |

| 内製化 | ニーズ把握と迅速な対応: 自社製品や顧客ニーズを深く理解し、市場や社内事情の変化に迅速に対応できる コスト管理: 長期的に見て、制作単価のコスト効率が良い場合がある | リソース不足: 担当者が他の業務と兼務になり、制作が停滞しやすい 専門知識・スキル不足: 見当違いな進め方をしてしまい成果がでない |

| 外注 | 専門性の確保: 専門性の高いライター、デザイナー、動画編集者などを即座に確保できる リソース節約: 社内リソースを一次情報取得、企画、分析などのコア業務に集中できる 成果を出すまでの期間を短縮: 外部のノウハウを取り入れることでスピードを上げられる | コスト: 一時的な費用は高くなる傾向がある コミュニケーション: 意図やトーン&マナーの共有に手間がかかり、認識のズレが生じやすい |

自社に不足しているスキルセットの洗い出し

内製化するか外注するかは、戦略的に判断することが大切です。外注する場合には、将来的に内製するべき範囲なのか、単純作業なので社内に機能として持つべきではない範囲なのかを区別しましょう。

まずは「何が社内で出来て、どの部分は経験がないのか」という自社に不足しているスキルセットを洗い出します。この洗い出し結果に基づいて外注先を決めましょう。

例えば、コンテンツ制作に最も影響を与える「調査・企画」(誰に何を伝えるか)の部分は、顧客理解が必須であるため内製がおすすめです。外注するとしても、自社でやり方を覚えるための期間と割り切って臨むようにします。

一方で、原稿執筆、動画編集、デザインといった作業のフェーズは外注を検討すると効率的です。テンプレートに沿った繰り返しの作業の場合、将来AIに代替される可能性が高いため、あえて内製化しないという選択肢が出てきます。

自社の現状と目標、将来の理想的な業務フローを照らし合わせ、内製と外注のハイブリッドな体制を組みましょう。

まとめ

今回はコンテンツ制作についての概要を説明しましたが、こちらの記事ではサイトエンジンの記事制作フローについて詳細に解説しております。コンテンツ制作会社がどのようにコンテンツを作成しているのかご覧ください。

関連記事:高品質な記事を制作するためのコンテンツ制作業務の流れ

サイトエンジン株式会社のサービスのご案内

サイトエンジン株式会社ではSEO記事ライティング代行サービスを提供しています。

集客施策として記事作成をご検討中の企業様はこちらも合わせてご覧ください。

SEO記事ライティング代行サービス

コンテンツマーケティングを総合的に実施するサービスにも対応します。情報発信のコンセプトや戦略の立案、KGI/KPIの設定、記事以外のホワイトペーパーや診断コンテンツの制作などトータルでサポートが可能です。現状分析をしたうえで、貴社に必要な部分だけを組み合わせてご提案いたします。

コンテンツマーケティング代行 コンテンツ制作とコンサル

無料ダウンロード コンテンツマーケティング代行サービス資料

こちらはコンテンツマーケティング代行のサービス資料でございます。コンテンツマーケティング導入をご検討中の企業様は検討材料としてご利用ください。

目次

- コンテンツマーケティングのよくある課題

- サービスがご提供する価値

- 当社の5つの強み

- 当社がご提供するコンテンツマーケティングの種類

- コンテンツ制作の流れ

- お客様の声

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。