日々の業務で膨大な時間を費やす定型レポート作成を自動化することは、作業負担の軽減だけでなく、業務の質や意思決定スピードの向上にも直結します。本記事では、BIツールを活用したレポート自動化のメリットや具体的な手順、導入時の注意点まで、実務に役立つポイントを分かりやすく解説します。

なぜレポート作成を自動化すべきなのか

企業活動においては、売上やアクセス数など、各種データの定期的なレポート作成が日常的に行われています。データの集計や転記など、多くの工程を手作業で進めている企業も少なくありません。しかし、手動での処理はヒューマンエラーや担当者依存を招きやすく、業務効率やレポートの精度に悪影響を及ぼします。

こういった課題を解決する方法として、レポート作成の自動化が注目されています。自動化によって作業負担が軽減され、担当者は分析や戦略立案など本来の業務により多くの時間を割けるようになります。

レポート作成を自動化するメリット

レポート自動化の最大のメリットは、作成にかかる時間を大幅に短縮できることです。従来は数時間かかっていた定型レポートも、短時間で作成できるようになり、担当者は分析や提案など、より付加価値の高い業務に集中できます。また、自動化によってデータの転記ミスや重複入力といった人為的なエラーが減り、常に整合性の取れた高品質なレポートが作成可能です。これが、組織の意思決定の正確性やスピードを支えます。

さらに、最新のレポートを迅速に全社で共有できるため、情報伝達の遅れが減り、意思決定までのリードタイムも短縮されます。こうした仕組みによって、組織全体の業務効率と柔軟な対応力が向上します。

自動化のための3ステップ

レポート自動化を成功させるには「データの収集・統合」「視覚化」「共有」という3つのステップを、段階的に整備することが重要です。以下、各ステップのポイントについて詳しく解説します。

1.データの収集・統合

企業では、基幹システムや広告管理、Web解析、MAツールなど、複数のサービスから日々多くのデータが生まれています。これらのデータを手作業で集めて整理するには多くの手間がかかり、ヒューマンエラーも発生しがちです。こうした課題を解決するために活用されているのが、ETLツールとiPaaSです。これらを活用すれば、複数のシステムから最新データを自動で集約し、常に整合性のあるデータを短時間でレポートに反映できるようになります。

ETLとは、さまざまなシステムからデータを自動で集め、使いやすい形に加工し、指定した場所に保存する仕組みを指します。営業管理システムや広告ツール、Web解析ツールから毎日自動で最新データを取得し、集計しやすいフォーマットに変換してクラウドのデータベースやExcelに格納するといったことが可能です。代表的なものに、DataSpider ServistaやTalend Data Integrationが挙げられます。

iPaaSとは、クラウドサービス同士のデータ連携や自動処理を簡単に設定するためのサービスです。専門的なプログラミング知識がなくても、複数のクラウドサービス間でデータのやり取りや自動化フローを組むことができます。代表的なものに、ZapierやMicrosoft Power Automateがあります。

2.データの視覚化

取り込んだデータは、数字の羅列として保管するだけでなく、グラフや表へ変換して視覚的に整理することが重要です。グラフ化することで、業績の推移や異常値、注目すべき指標などを一目で把握でき、現場のメンバー全体で共通認識を持ちやすくなります。必要な項目を盛り込んだダッシュボードを構築することで、複数の指標をリアルタイムで確認することが可能です。条件付きで特定の数値を強調表示する、一定の変化があった際にアラートで知らせるといった活用も可能です。こうした仕組みによって、データに基づく判断や行動のスピードと正確性が高まり、組織全体での情報共有も円滑になります。

3. レポートの共有

作成したレポートは、PDFやPPT形式に変換し、メールやTeams、Googleドライブなどのクラウドサービスを通じて関係者に配信します。自動配信に対応したツールを用いることで、送信スケジュールや宛先、メール本文などをあらかじめ設定しておき、一斉送信の手間や配信漏れを防ぐことが可能です。これにより、受信者は常に最新の情報を受け取ることができ、情報共有の精度やレポート運用の効率も向上します。

レポート自動化のためのBIツール活用

BIツールは、企業におけるデータ活用の基盤を担う存在です。収集・統合されたデータをもとに、誰もが直感的に分析・判断できる環境を提供し、レポート運用の自動化や標準化を一元的に実現します。ノーコードやローコードで操作できるツールが主流となっているため、専門的なITスキルがなくても活用できる点が大きな特徴です。

代表的なBIツールには、Looker Studio、Power BI、Tableauなどがあります。これらの製品は、企業規模や用途に応じて多様な機能・連携性を備えており、自社に適したツールを選ぶことで、より効率的なデータ活用基盤が構築可能です。以下、代表的なBIツールについて、「自動化」という観点から見た特長を説明します。

また、BIツール選定のポイントについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

Looker Studioの特長

Looker Studioは、レポート自動化の観点で非常に優れた特徴を持つ無料のBIツールです。最大の強みは、GoogleスプレッドシートやGA4、BigQueryなどのGoogle系サービスとシームレスに連携できる点にあります。データソースを一度接続すれば、その後はデータの更新に合わせてグラフや表も自動で反映されるため、最新情報の可視化に手間がかかりません。

また、レポートの自動配信機能も充実しており、定期的にPDF化したレポートをメールで関係者に送信する仕組みが簡単に構築できます。配信のタイミングや宛先、メール本文なども柔軟に設定できるため、運用上の手間を最小限に抑えることが可能です。

サイトエンジン株式会社では、Looker Studioを用いたレポート作成支援サービスを提供しております。下記サービスページにLooker Studioで作成した自動化レポートのサンプルがございますので、併せてご参照ください。

Power BIの特長

Power BIはMicrosoftが提供するBIツールで、ExcelやSharePoint、Teamsなど他のMicrosoft製品と簡単に連携できるのが大きな強みです。特にPower Automateと組み合わせることで、レポートの自動作成やPDF化、メール配信などの一連の自動化フローをノーコードで実現可能です。データの自動更新や定期配信にも対応しており、Microsoft環境を活用して効率的なレポート運用を行いたい企業に最適です。

Power BIについても、下記サービスページに弊社が作成した自動化レポートのサンプルを掲載しております。併せてご参照ください。

Tableauの特長

Tableauには「サブスクリプション機能」と呼ばれる自動配信の仕組みが備わっています。Tableau ServerやTableau Cloudを併用することで、レポートをPDF形式で定期的に自動送信でき、送信先や配信のタイミングも柔軟に設定可能です。行レベルセキュリティ機能を用いて、ユーザーごとに表示内容を切り替えることで、個別にカスタマイズされたレポート配信も実現できます。

さらに、サードパーティ製品や拡張機能を用いることで、PDFへの暗号化・ウォーターマークの付与といった高度なセキュリティ設定も実現できます。複雑な配信条件や細かなカスタマイズに対応できるのがTableauならではの強みです。

ツール導入時の注意点

BIツール導入時は、コスト、セキュリティ、運用体制を事前に確認することが重要です。コストに関しては初期費用だけでなく、ライセンスや保守にかかる継続費用も見積もり、自社の規模や利用頻度に合った料金体系を選びましょう。また、アクセス権限やデータ管理体制が不十分だと情報漏洩や誤った分析につながるため、ガバナンス機能の有無も確認が必要です。社内に十分な運用スキルがない場合は、まず小規模で試験導入を行い、必要に応じて外部の専門家によるサポートも活用するのが現実的です。

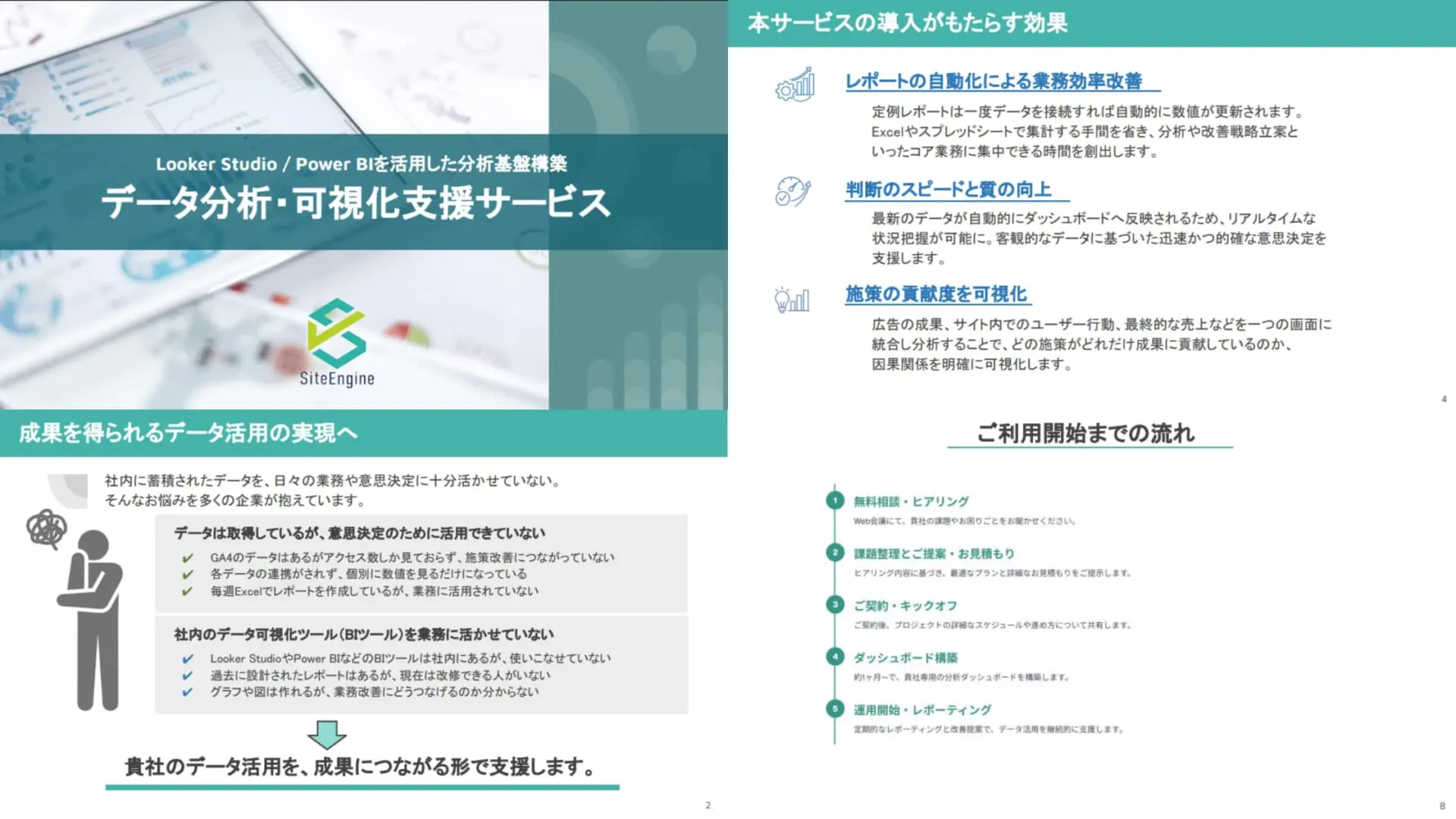

サイトエンジン株式会社では、Looker Studio・ Power BIを用いたデータ分析・可視化支援サービスを提供しております。社内にBIツールを導入し、レポートの自動化を推進したい方は、下記サービスページよりお気軽にお問い合わせください。

データ分析・可視化支援サービス ― Looker Studio / Power BIによるレポート作成支援

まとめ

レポート作成の自動化は、業務効率化だけでなく、組織全体の意思決定のスピードと精度向上に貢献します。ETLやiPaaSによる効率的なデータ統合と、BIツールを活用したデータ可視化・共有の仕組みを組み合わせ、データ活用の価値を最大化しましょう。

弊社が提供するデータ分析・可視化支援サービスに関する資料は、下記よりダウンロードできます。こちらも併せてご覧ください。