デジタルマーケティングに携わっている方々は、LLMO(Large Language Model Optimization)やGEO(Generative Engine Optimization)について耳にする機会が増えてきているのではないでしょうか。

AI経由のトラフィックが全体に占める割合は現状まだ非常に少ないため、「今すぐにLLMOで具体的な施策を行う必要があるのか」という点については、多くのSEO専門家が「急ぐ必要はない」と一致した見解を持っているかと思います。

なぜ急ぐ必要がないのかについては、以下の記事で詳しく解説されています。

AI検索対応 急ぐ必要がない4つの理由と今考えるべき課題 | AI×SEO(Faber Company)

一方で、「どうしてもLLMO向けに先手を打ちたい」という方は、LLMO以外にも効果がある施策に取り組むことが推奨されます。

上記の記事では以下の2点が挙げられていました。

- より細かい情報発信を行う体制づくり

- Web上で多く求められる存在になること

このように、AIの方向性が変わっても無駄にならない、普遍的な価値を持つ施策を考えることが重要です。

AIによる情報検索の変化をおおまかに予測することが大切

LLMOにおいてはSEO以上にロングテールの影響が大きくなると考えられます。AIはユーザーごとのパーソナライズが検索エンジンよりもしやすいうえに、会話のようなインターフェースによりユーザーの言語化しきれていない部分をサポートしてくれます。そのためAIはより多様な質問に対応することになり、よりニッチで詳細な情報(ロングテール)を必要とします。

GoogleのAI Modeが国内展開されると想定されていることからも、従来の検索がAIに置き換わっていく方向性はほぼ決まっています。今後のAIの進化を見据えつつ、以下のような変化を想像して施策を検討することが重要です。

- AIに質問する行為と従来型検索の役割分担が進む

- 一次情報を配信するサイトへの誘導が減少し、収益が悪化する可能性(※現時点ではGoogleは否定しているし、データ的にもほぼ変動していないですが、将来的には減る可能性があります)

- 国によっては「学習されない権利」が法整備され、情報提供先のプラットフォームを選べるようになる

- 採算が取れなくなった企業が情報発信をやめ、AIが学習できるデータ量が減少する

- 現在のようにクロールされる形式ではなく、AIに直接情報を伝える形が増える

- 自社AIとプラットフォームAIが直接やり取りをする仕組みが普及する

- トランザクションがAI上で完結し、Webサイトやアプリを経由せずに成約する割合が増える

- 中間事業者よりも、最終的な価値を提供するメーカーやサービス事業者の方が情報発信を持続しやすくなる

これらの予測はまだ推測の域を出ませんが、LLMOを考える上で考慮すべき重要な方向性です。大まかな方向性を意識しながらLLMOに取り組むことで、短期的に効果がなくなる施策に着手してしまうことを減らせると考えています。

本記事では、これらの観点を踏まえつつ、AIの方向性が変わっても無駄にならない施策を5段階のアプローチで整理します。

1.現状分析

まずは、手元にある情報を整理することから始めます。

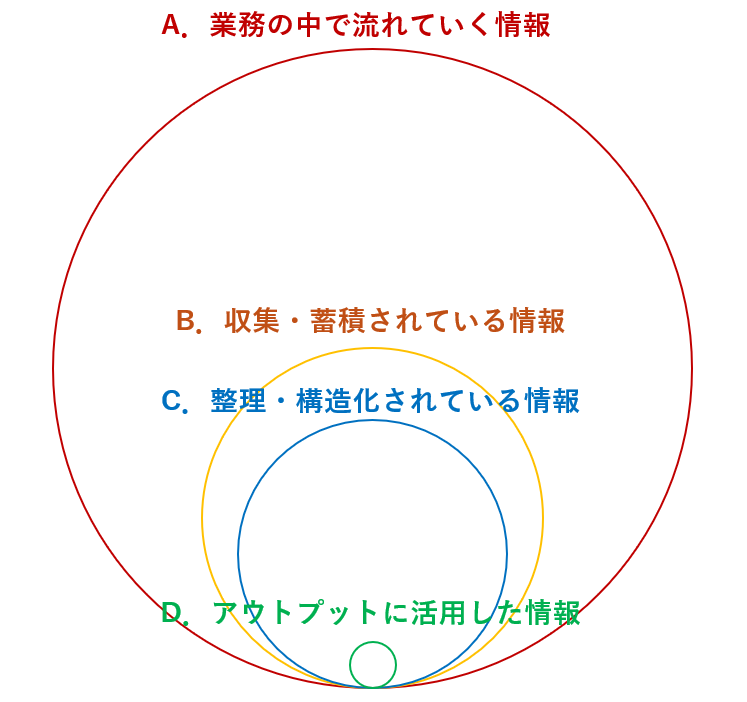

企業が持つ情報資産は、「流れていって失われる→貯めてある→整理できている→使えている」という4つの段階を追って価値を高めていく構造になっています。

A.業務の中で流れていく情報: 議事録として残されていない会議内容、顧客との電話での雑談、蓄積されない顧客行動データなど

B.収集・蓄積されている情報: SFAやCRMに登録された商談記録など

C.整理・構造化されている情報: Bのうち顧客の属性や課題別にタグ付けされたデータなど

D.アウトプットに活用した情報: 記事、ホワイトペーパー、SNS投稿など情報発信に利用できた情報

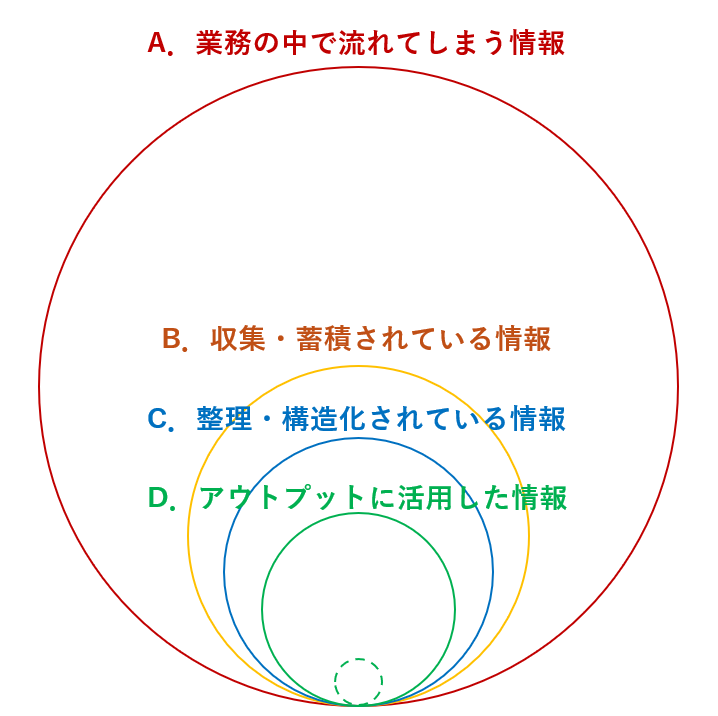

以下の画像のようなイメージです。Aを100としたときに、B、C、Dがそれぞれどれくらいのサイズになっているかを意識するとよいかと思います。取れる情報はあまりにも多いので、Bの段階ですでに5~20くらいになっており、CやDはとても小さい数字になっていることが多いと思います。

※Cの「構造化」は構造化マークアップとは関係ありません。情報を利用するときのために適切に整理できているかという観点で書いています。

このうち、多くの企業がまず取り組むべきは、手元にある情報を最大限に活用することです。既存の情報を十分に使い切れていない状態で新しい情報を集めても、効果は薄いからです。

ただし、創業したばかりのスタートアップや新規事業など、まだ情報資産がほとんどない場合は、まず「A」の段階、つまり業務の中でどのような情報が流れていくのかを把握することから始める必要があります。顧客との接点を増やすために、定例会議や顧客アンケートを実施するといった方法が有効です。

また、存在している情報を社内に蓄積する割合を高める(Bを大きくする)ことも重要です。たとえば以下のような取り組みができているかどうかで、情報の定着度は大きく変わります。

- 商談内容をSFAに入力する

- 架電内容をCRMに記録する

- 顧客とのメールやチャットをSFA/CRMに連携する

- 製品情報をグループウェアに入力する

もしCの情報をほぼ活用できている(Dが十分に大きい)場合は、BからCへの移行を増やす取り組みが有効です。その場合は「3. すでにある情報を整理して使える状態にしておく」から着手するのが適切です。

2.手持ちの情報を活用し切る体制の構築

企業の中に蓄積された情報をアウトプットに変換する割合を高めることが、LLMO/GEOにおいて非常に重要です。各AIプラットフォームは、パーソナライズと先回りした情報探索のサポートを進めていくため、網羅的かつ詳細な情報が求められます。自社にとって「当たり前」と感じられる情報でも、顧客にとっては価値ある情報であるケースは多々あります。既存の情報を「すべて発信し切る」というスタンスが、これからの情報発信の鍵となります。E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点からも、自社にある情報を徹底的に活用することが重要です。

さきほどの画像でいうと、Dを大きくしていくということです。

具体的には、以下の4つの観点から取り組みを進めることを推奨します。

- a. 顧客のセグメントに応じた情報発信

- b. 複数フォーマットへの展開と繰り返し活用

- c. 社内メンバーの権威性構築

- d. 「当たり前の情報」をためらわず発信する

a. 顧客のセグメントに応じた情報発信

まずは、蓄積された情報を「誰に」「何を」伝えるかという視点で整理しましょう。従来のマーケティングでも基本ですが、AIの発展によって、これまでROI(投資収益率)が見合わなかったような、より細かいセグメントへの対応が容易になりました。

- 業種・業界

- ニーズ

- 企業規模

- 担当者の役職

といった形でセグメント分けを行い、それぞれのニーズに特化したコンテンツを発信します。たとえば、ECサイトであれば「30代女性に人気のバッグ」といった記事コンテンツだけでなく、データベースから自動で生成される「〇〇代女性が選ぶ、仕事用バッグの売れ筋ランキング」のような枠を製品検索結果に掲載するといった施策も考えられます。AIはこうしたロングテールな(細分化された)情報を拾い上げ、ユーザーの多様な検索意図に応えるからです。

従来の方法ではROIが合わなかった細かいコンテンツや広告も、AIによって効率的に積み上げていくことができるようになるでしょう。

自動生成というと「低品質ではないか」と懸念される方もいると思いますが、社内に蓄積されたデータを活用すればユーザーに役立つ情報として提供できます。

b. 複数フォーマットへの展開と繰り返し活用

AIを活用すれば、1つのコンテンツを複数フォーマットに展開しやすいです。動画を撮影したら記事化する、記事をSNS投稿用に短縮する、といった活用を自動的に進めるのがおすすめです。一つのコンテンツを複数のフォーマットに展開し、多様なチャネルで露出を増やすことで、情報資産の価値を最大化できます。たとえば、顧客インタビューの動画を撮影したら、

- 動画の台本や収録内容を元に、テキスト記事を執筆する。

- 動画のハイライト部分を切り抜き、YouTubeショートやTikTokに投稿する。

- 特に重要な発言部分を引用し、XやInstagramの投稿にする。

- インタビューで得られた示唆を、メルマガで顧客に共有する。

といったように、AIを活用すれば、自動で多様なフォーマットへの変換や、SNSへの投稿文作成などが効率的に行えます。これにより、少ないリソースでも多くのチャネルを並行して運用できるようになります。YouTube、X、Instagram、TikTok、メルマガなど複数チャネルを活用することで、顧客が普段慣れている媒体で情報を取得できるようになり、接点を増やせます。

また、一度作ったコンテンツは公開直後だけでなく、SNSやメルマガで繰り返し活用することが重要です。良質なコンテンツは時間と共に価値が薄れるわけではありません。過去のコンテンツを定期的に見直し、新しい情報に更新したり、別の切り口で再発信したりすることで、情報資産を最大限に活用できます。お客さんそれぞれに参考情報を提供するのはかなり大変な業務ですが、現時点でもLTVによっては実行すべき施策です。今後はAIやツールの発展により、リードごとに完全にパーソナライズしつつ継続的に情報提供することは簡単になるでしょう。お客さんの行動にあわせてしっかり発信し続けましょう。

c. 社内メンバーの権威性構築

LLMOでは、「何を言うか」だけでなく「誰が言うか」の重要性が増していくと考えられます。社内メンバーが専門家としてプロフィールを出し、積極的に発信することが必要です。これは、SEOにおけるドメインオーソリティ(サイト全体の信頼性)が、LLMOではエンティティ(企業、ブランド、個人など)の信頼性に置き換わる可能性があるからです。

自社の専門家である社員が、個人のプロフィールを明らかにして積極的に発信することは、AIがその情報を信頼する上で非常に有効です。特に、製品やサービスに深く関わる開発者や営業担当者やカスタマーサポート担当者は、発信しないことが大きな機会損失になり得ます。こうした職種の方々が持つ独自の専門知識や体験談は、AIが生成する一般論とは一線を画す、唯一無二の一次情報だからです。

d. 「当たり前の情報」をためらわず発信する

自社にとって当たり前の情報でも、顧客にとっては価値のある情報かもしれません。「高度ではないから発信する意味がない」と絞ってしまうと機会損失になります。

LLMOではSEO以上に細分化されたコンテンツが求められる傾向にあります。逆に言えば、体験や専門知識を含まない発信は他のAIで簡単に生成されてしまい意味がありません。自社業務から生まれる独自の情報を適切にアウトプットすることが大切です。

3.既存の情報を整理して使える状態にしていく

既存の情報をAIなども活用しながら整理・分類していきます。即効性のある方法として、既存情報を体系立ててコンテンツに使えるようにすることが重要です。

情報が社内に蓄積されていても、整理されていなければ活用できません。ここでは、既存情報をアウトプットに変換しやすい形に整えるための具体的な方法を紹介します。

既存情報をAIで体系化する

まずは、すでに蓄積されているが、整理されていない大量の情報を体系化します。AIを活用すれば、この作業を効率的に進めることが可能です。

- 議事録や商談記録の自動要約とタグ付け: AIによるテキスト要約ツールや、キーフレーズ抽出ツールを活用すれば、膨大な議事録から重要なポイントを抜き出し、関連するキーワードを自動でタグ付けできます。

- 顧客の声の分類: 顧客からの問い合わせメールやチャット内容をAIで分析し、「価格に関する質問」「機能に関する要望」「不具合の報告」といったカテゴリに自動で分類できます。

このように整理された情報は、顧客の「生の声」を反映したコンテンツ企画の基盤となり、よりユーザーのニーズに寄り添った情報発信につながります。

日常業務で得られる情報の取得方法を改善する

情報を後から整理するだけでなく、日常的に情報を得る段階で、すでにアウトプットを意識した形式で記録することも重要です。

たとえば、営業担当者がSFA(営業支援システム)に商談内容を入力する際、以下の項目を必ず分けて記録するようなルールを設けます。

- 取引先の業種と企業規模

- 事前に分類しておいた主な課題(例:コスト削減、業務効率化、新規顧客獲得)

- 商談中に顧客から出た質問や要望

- 次のアクション

これらの項目を適切に記録するだけで、後から「製造業の〇〇という課題を持つ企業がよく聞く質問」といった形で、コンテンツの素材として簡単に転用できるようになります。

4.業務で流れてしまう情報を貯める

多くの企業では、日々の業務の中で、価値のある情報が整理されずに流れてしまっています。この原因は、多くの場合「面倒だから」「手間がかかるから」です。この課題を解決し、情報資産を継続的に蓄積するためには、「手間を減らし、自動的に整理される仕組み」を構築することが最も効果的です。

商談や電話の内容を手動で文字起こししてSFA/CRMに入力するのは、担当者にとって大きな負担です。これを解決するために、AIを活用したツールを導入しましょう。

- AI議事録ツールの導入: ZoomやTeamsなどのオンライン会議にAIツールを連携させ、議事録の作成からSFAへの記録までを自動化します。これにより、担当者は議事録作成の手間から解放され、商談内容の入力が継続しやすくなります。

- 通話録音とCRMへの自動連携: 顧客との電話内容を自動で録音・テキスト化し、CRMに連携させる仕組みを導入します。これにより、営業担当者が電話内容を逐一入力する手間が省け、顧客の生の声が貴重な情報資産として蓄積されます。

これらの仕組みを導入することで、これまで流れてしまっていた顧客との「生の会話」や「細かなニュアンス」といったユニークな一次情報が、企業の財産として継続的に蓄積されていきます。LLMOにおいては、こうした独自のデータこそが、他社には真似できない情報発信の源泉となります。

自社に眠る情報を可視化し、それを最大限に活用する体制を築くことが、これからのAI時代を勝ち抜くための最初のステップと言えるでしょう。

5.新しい情報を取得するための活動をする

リソースが豊富な企業であれば早期に着手できますが、多くの企業では「4まで」をやり切ってから「新しい情報の取得」に取り組むのが現実的です。

新たな情報を集める際は、アウトプットで活用しやすい形式でデータを蓄積するための保存方法をあらかじめ決めておきます。4までは既存業務の中で得られる情報を貯める段階でしたが、このステップでは「情報を得るためにビジネスモデルや業務フロー自体を変える」ことが必要になります。

具体的な施策例としては、以下が挙げられます。

- 顧客のフィードバックを製品開発に含める

- 店舗内の顧客導線を把握するためのセンサー、カメラ付きディスプレイなどを設置する

- 社内チャットの情報を自動で整理して蓄積する

- 顧客アンケートの実施

- 定期的な顧客インタビューの実施

このように普段の業務に少し手を加えることで、記録できる情報の範囲を広げられます。

まとめ

- 既存情報をアウトプットに変換できている割合

- 情報のうち適切に整理・分類されている割合

- 本来蓄積すべき情報のうち実際に貯められている割合

上記の順番で改善することを意識しつつ情報発信する体制を準備しましょう。業務フローを見直して出入りする情報を変えることが、無駄が少なくLLMOとSEOの両方に効果があると考えます。収集した情報をアウトプットする手段としては、記事、動画、ホワイトペーパー、SNS、プレスリリース、メルマガなど様々な方法があります。

中長期的に「どれだけ情報を集められるか」「どれだけ発信できるか」が重要になります。記事執筆だけにとらわれず、自社に合ったアウトプットの形を柔軟に検討してみてください。情報収集を業務に組み込む→発信→ユーザーのフィードバックから情報収集の方法を見直すというサイクルを作りましょう。

LLMOにもSEOにも効果があるので、まずは社内に眠る『体験を伴う当たり前の情報』をアウトプットしてみてください。

また、LLMOについてより知りたいという方は以下の記事もご参照ください。

AI時代のSEO-まず押さえるべき15のLLMO対策

AIの進化にそなえてコンテンツを細かくする理由 GEO/LLMOのための情報設計

関連サービス

LLMOコンサルティングサービス

LLMOの効果測定 LLM出力結果/AI検索の視認性データモニタリングサービス

無料ダウンロード SEOコンサルティングサービス資料

こちらはSEOコンサルティングのサービス資料でございます。SEOに関する課題をお持ちの企業様は導入の検討材料としてご利用ください。

目次

- SEOコンサルティングで解決する課題

- サイトエンジンの3つの強み

- サービス領域

- ご料金

- 作業内容事例:レポートサンプル

- 作業内容事例:カスタマージャーニーマップ

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。