「歯科医院 地域名」で検索しても上位に表示されず、集患に苦戦していませんか? コンテンツを更新してもアクセスが増えず、せっかくの取り組みが患者様に見つけられていないと感じることもあるかもしれません。

この記事では、SEO(検索エンジン最適化)を活用して集患を最大化するための基本と実践法を分かりやすく解説します。

まず整えたいSEO・MEOの基本

効果的なSEO対策のためには、ユーザーがどのようなキーワードで情報を探しているかを深く理解し、それに対応したコンテンツを作成することが不可欠です。単に検索回数が多いキーワードを選ぶのではなく、予約や問い合わせなどに繋がりやすいキーワードを意識して選定することが重要です。

検索されやすいキーワードを知る

効果的なSEO対策のためには、ユーザーがどのようなキーワードで情報を探しているかを深く理解し、それに対応したコンテンツを作成することが不可欠です。単に検索回数が多いキーワードを選ぶのではなく、予約や問い合わせなどに繋がりやすいキーワードを意識して選定することが重要です。

地域名を含むキーワード

多くの人は歯科医院を選ぶ際、通いやすさを重視し、生活圏内の医院を検索する傾向があります。そのため、「千代田区 歯医者」「新宿駅 歯科医院」といった、具体的な地域名を含むキーワードでの検索が多くなります。

こうした背景からも、地域名を含めた検索キーワードで上位に表示されることが、歯科医院にとって非常に重要であると言えます。SEO対策を地域名に合わせて適切に行うことが、集患の成果に直結します。

具体的な診療目的や治療に関するキーワード

ユーザーは「虫歯」「インプラント」「矯正」など、具体的な診療目的や治療に関するキーワードでも検索します。これらのキーワードをコンテンツに含めることで、特定のニーズを持つユーザーを惹きつけられます。

たとえば「虫歯」のようなキーワードは、緊急性が高いため、ユーザーが近くの歯科医院を探す可能性が高いと考えられます。一方で、「インプラント」のようなキーワードは、緊急性がそれほど高くなく、費用もかかることから、より慎重に情報を調べながら検討される傾向があります。

このように、診療内容によってユーザーの情報収集の仕方が異なるため、集患の方法もそれぞれの特性に応じたアプローチを取ることが重要です。

緊急性の高い診療(例:「虫歯」)に対する対策例

- 「当日予約可」「土日診療」「駅近」など利便性を明記

- 診療時間・空き情報をわかりやすく表示

- オンライン予約や電話ボタンをページの上部に配置し、即アクションにつなげる

比較検討が必要な診療(例:「インプラント」)に対する対策例

- 治療内容・費用・期間を具体的に説明したコンテンツの整備

- 症例写真を掲載し、信頼感を醸成

画一的なアプローチでは成果につながりにくいため、検索キーワードの背景にあるユーザー心理を正しく捉え、それに合った導線設計やコンテンツ作成を行うことが、集患の最大化につながります。

「口コミ」「おすすめ」など比較検討キーワード

特に都市部など、近隣に複数の歯科医院が密集している場合、ユーザーは「口コミ」や「おすすめ」といったキーワードを使って、歯科医院を比較検討する傾向があります。これらのキーワードに対する情報提供も、集患において重要となります。

キーワードの配置

上記のように必要なキーワードを洗い出した後、サイトの中にそのキーワードを自然に網羅できる形で取り入れていきます。サイト内に住所や地図を明記し、医院でどういった治療を行っているのかを記載するようにしましょう。

サイトの構造・導線の見直し

モバイルファースト設計

特に近年、アクセスはスマートフォンからのものが占め、モバイルファーストを前提としたサイト構造が重要です。

Webサイトの多くは、運営側がPCを使って管理していることが多いため、意識しなければスマホユーザーにとって使いにくい設計になってしまうおそれがあります。利用者の大半がスマートフォンで閲覧する以上、PC表示はあくまで補完的なものとして設計し、スマートフォンでの使いやすさを最優先にすることが重要です。

加えて、モバイル表示への対応は、見やすさの観点だけでなく、検索エンジンにおける評価項目にも含まれる「テクニカルSEO」の基本要件でもあります。特にGoogleは、モバイルフレンドリーなサイトを評価する仕組みを採用しており、レスポンシブデザインの導入やスマートフォンでの表示確認は、SEOの土台として不可欠な要素といえます。定期的にすべてのページでスマホ表示が崩れていないか、操作性に問題がないかを確認しておく必要があります。

導線設計

ユーザーがWebサイトを訪れた際に、目的の情報に迷わずたどり着けるかどうかは、サイト全体の「導線設計」に大きく左右されます。特に歯科医院のサイトでは、「診療科目」「料金案内」「営業時間」といった情報が、患者にとって最も関心の高い項目です。こうした情報を目につきやすい位置に配置することで、UX(ユーザー体験)の向上につながります。

加えて、目次の設置やパンくずリスト※、図解などの視覚的な補助要素も有効です。ページ内の構造が一目でわかるようになれば、ユーザーは余計な操作をすることなく、最短ルートで必要な情報に到達できます。クリック数が少なく済む設計は、サイト滞在時間の延長や離脱率の低下にも貢献します。

※パンくずリストとは、ユーザーが現在どのページを閲覧しているのかを階層的に示すナビゲーションの一種で、通常はページ上部に「ホーム > 診療内容 > インプラント」のように表示されます。

実践例:Web予約

歯科医院のWebサイトにおいて、モバイル最適化を進めるうえで忘れてはならないのが「ネット予約の導線設計」です。多くのユーザーがスマートフォンから歯科医院を検索・閲覧している現在、スマホ上でそのまま予約できるかどうかは、UXに大きく影響します。

例えば、スマホでWebサイトを見て「ここに通いたい」と思っても、予約が電話のみだったり、予約フォームが見つかりにくかったりすると、その時点で離脱されるリスクが高まります。逆に、画面内に「ネット予約」ボタンが常時表示されており、シンプルなフォームでそのまま予約完了できる設計であれば、ユーザーは迷うことなくスムーズに次の行動へ移れます。

これは単なる利便性の話にとどまらず、SEOの観点でも重要な要素です。Googleはモバイルフレンドリーかつユーザー満足度の高いサイトを高く評価するため、スマホでの予約動線が最適化されていることは、間接的に検索順位の向上にもつながります。また、後述するMEOと連動して「検索→地図→サイト→予約」という一連の流れを整えることで、Webからの来院促進にも効果を発揮します。

スマートフォンユーザーにとって、ネット予約のしやすさは「通いたくなる歯科医院」の重要な判断材料のひとつです。モバイル最適化を図る際には、予約のしやすさも含めたUX設計が必要不可欠だといえるでしょう。

MEOの重要性

MEO(Map Engine Optimization)とは、マップエンジン最適化のことで、Googleマップ上での検索結果において、自院をより上位に表示させるための施策を指します。例えば、「歯医者 〇〇区」「インプラント △△駅」といった検索をした際に、地図上の3枠(ローカルパック)に自院が表示されることで、近隣に住む患者の目に留まりやすくなります。

Googleビジネスプロフィール

Google ビジネス プロフィール – Google にビジネスを掲載

Googleビジネスプロフィールとは、Google検索やGoogleマップ上に自院の情報を表示させるための無料ツールです。医院名、住所、診療時間、電話番号、WebサイトURLなどの基本情報を登録することで、検索ユーザーが地図や検索結果から直接アクセスできるようになります。

例えば、「〇〇区 歯医者」や「△△駅 インプラント」などの地域名を含む検索を行ったとき、ローカルパックに表示されるかどうかは、このGoogleビジネスプロフィールの最適化状況が大きく影響しています。

このプロフィールを活用することで、検索結果からすぐに診療内容を確認し、地図で場所を調べ、電話やWeb予約へとスムーズに誘導できるため、集患につながる導線を一つにまとめることができます。また、写真や動画の掲載、キャンペーン情報の発信、患者からの口コミ管理やQ&A対応なども可能で、医院の雰囲気や信頼性を伝える「第二のホームページ」のような存在でもあります。

コンテンツで差をつけるための発信戦略

都心部では同じエリアに数か所歯科医院があることは珍しくなく、他院と差別化を計ることで集患をしていく必要があります。

「自分たちの紹介」をわかりやすく伝える

歯科医院のWebサイトでは、「自分たちがどのような治療をしているのか」「どんな思いで診療にあたっているのか」といった情報を、できるだけ具体的かつ分かりやすく伝えることが大切です。

特に、他院にはない治療方針や技術、取り組みなどがある場合には、それが患者さんにどう役立つのかを丁寧に説明する必要があります。専門用語だけでは伝わりにくいため、患者さんの悩みや疑問に寄り添うような言葉で説明することが効果的です。

また、強みやこだわりがある場合は、それを単に「得意です」と述べるのではなく、「なぜその治療に力を入れているのか」「どんな工夫をしているのか」といった背景や理由まで含めて紹介することで、より信頼感が生まれます。

さらに、院長やスタッフの顔写真やプロフィールを掲載することも、ユーザーに安心感を与える大きな要素です。どんな人が診療を行っているのかが分かるだけで、初診のハードルがぐっと下がることがあります。できればスタッフ全員の写真やコメントも掲載し、医院全体の雰囲気が伝わるような構成にするとよいでしょう。

このように、「自分たちの紹介」は、単なる経歴や施設情報の提示にとどまらず、患者さんにとっての価値をどう伝えるかを意識して設計することが重要です。情報の「量」と「質」の両面に気を配り、定期的に見直していくことで、安心感の醸成や来院動機の形成につながります。

ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツの作成

患者さんに来院してもらうためには、単に治療内容を紹介するだけでなく、「どうすれば行動につながるか」を意識した情報発信が重要です。たとえば、治療方法の選択肢をわかりやすく提示することで、読者は自分に合った治療を前向きに検討しやすくなります。

その際は、特定の治療法だけを強調するのではなく、中立的かつ客観的な視点で情報を伝えることが大切です。一方的な訴求ではなく、読者にとって納得感のある情報提供が、医院への信頼につながります。

また、「早めの受診の重要性」や「継続的に通院することで得られるメリット」などを丁寧に伝えることで、読者がその場限りの情報収集で終わらず、実際の行動につながるきっかけをつくることができます。

このように構成を工夫することで、単なる知識提供にとどまらず、共感や納得を引き出し、行動につなげるコンテンツを実現できます。

独自の体験や知見を盛り込む

治療法に関する一般的な説明だけでなく、これまでの診療で蓄積された独自の経験や判断基準を加えることが重要です。たとえば、同じ症状でも患者さんの状態や進行具合によって治療の進め方が異なることは多くあります。そうした判断の根拠や対応の違いを具体的に示すことで、専門性と独自性を自然にアピールできます。

また、実際に取り組んでいる研究内容や、発表済みの論文を解説する形式の記事を作成するのも有効です。

さらに、「インプラント手術当日の流れ」や「初診でよく聞かれる3つの質問」など、細かな内容を扱った記事を作成するのも有効です。こうした情報は独自性が出やすく、ユーザーの疑問にピンポイントで応えることができます。細かすぎると感じるような内容でも、書けることから地道に発信していく姿勢が重要です。

医師自身が原稿を書くのは難しいことも多いため、あらかじめ「どのように書いてもらうか」を明確にし、必要な資料をしっかりと用意して渡し、口頭での説明を行うことが大切です。

地域名を掛け合わせて「来院につながる検索」に対応する

「歯周病とは」のような一般的な検索キーワードは、情報収集段階のユーザーが多く、来院につながる可能性は高くありません。そこで、「地域名+具体的な診療目的」(例:「〇〇市 歯周病治療」)といったキーワードを活用することで、実際に治療を検討している層にアプローチしやすくなります。自院の診療エリアに特化した検索語句を組み合わせることが効果的です。

患者の悩みと治療法を結び付ける

患者にとって本当に役立つコンテンツを作成するには、実際の声や悩みに基づいた情報発信が欠かせません。そのためには、日々の診療の中で得られるフィードバックを積極的に収集・活用していくことが重要です。

たとえば、来院された患者に「どのようにして当院を知ったのか」「どの情報を参考にしたか」といったヒアリングを行えば、ユーザーがどんな経路や関心で医院にたどり着いたのかを把握できます。こうした情報は、新たに作るコンテンツテーマのヒントとなります。

また、治療説明の際に患者から寄せられる質問を記録しておくことも有効です。実際に疑問に思ったことは、他の患者にとっても知りたい内容であることが多く、検索ニーズに合ったテーマとして活用できます。

さらに、患者の悩みをコンテンツ化する際には、「悩み」「機能」「メリット」「ベネフィット」の4つの視点で整理することが効果的です。

- 悩み(例:歯並びが悪い)

- 機能(例:歯科矯正)

- メリット(例:歯並びが整う)

- ベネフィット(例:見た目が改善し、人に与える印象が良くなる)

このように多角的に整理することで、表面的な情報にとどまらず、患者の深層的なニーズに応えるコンテンツを作成することができます。ただし、「ベネフィット」については医療広告規制への配慮が必要で、過度な期待を抱かせない表現にとどめることが大切です。

参照:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)

継続的に患者の声を取り入れ、検索意図に応じた構成で発信していくことで、信頼と来院につながるコンテンツが構築できます。

口コミを活かした信頼構築

口コミは検索結果上に表示されるため、ユーザーの目に触れやすくなります。高評価の口コミが蓄積されていると、初めて医院を知るユーザーにも安心感を与えることができ、信頼獲得や来院動機につながります。

Googleマップ経由での集患数に影響

口コミはGoogleマップ検索における上位表示に大きな影響を与えます。口コミの数が多く、評価が高いほど、Googleからの評価も高まり、検索結果での表示順位にも好影響をもたらします。

Googleマップ上での検索に強くなることで、近隣に住むユーザーや地元の患者さんからのアクセスが増えやすくなります。口コミを増やすことは即効性・費用対効果の両面で優れているため、特に重要な要素です。

口コミを増やすための工夫

患者の期待を上回る治療や、心のこもったスタッフ対応など、印象的な体験があると、口コミに書かれやすくなります。期待通りの結果になったとして、口コミを書こうと思う人は少ないでしょう。

そういった中で口コミを書いてもらうためには、きっかけを増やすことが重要です。

治療を終えた患者に直接お願いしたり、受付に口コミをするように案内を提示したりと少しでも口コミを書いてもらうために地道に行っていく必要があります。

注意が必要なポイントとして、口コミを書いてもらうために特典を提供することは原則禁止されています。

参照:禁止および制限されているコンテンツ – マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー ヘルプ

また、LINEへの登録やメルマガにより継続的に口コミを促すことも「広告」と見なされてしまうと医療広告規制の対象になるので注意が必要です。

選ばれる歯科医院になるために、今こそSEO対策を

都市部を中心に歯科医院の数が増え、患者にとって選択肢が多い現在、ただWebサイトを持っているだけでは来院にはつながりにくくなっています。検索結果の中で「見つけてもらう」「選ばれる」ためには、地域名や症状名で検索されたときに上位に表示されることが必要です。

検索エンジンからの集患は、広告よりも中長期的にコストを抑えながら成果を出せる手段のひとつです。選ばれる歯科医院として、今後の集患や信頼構築の基盤としてSEO対策を戦略的に取り入れていくことが求められています。

関連記事:

【ライターインタビュー】貴重な存在?歯科管理栄養士×薬機法ライター石川さんの熱意 | サイトエンジン株式会社

SEO改善って何をすればいい?チェックリストと優先順位をわかりやすく解説 | サイトエンジン株式会社

サイトエンジンではWebサイトの運営・管理代行を承っています。ご検討中の企業様はこちらも合わせてご覧ください。

Webサイト運営・管理代行サービス 売上アップにつながる運用

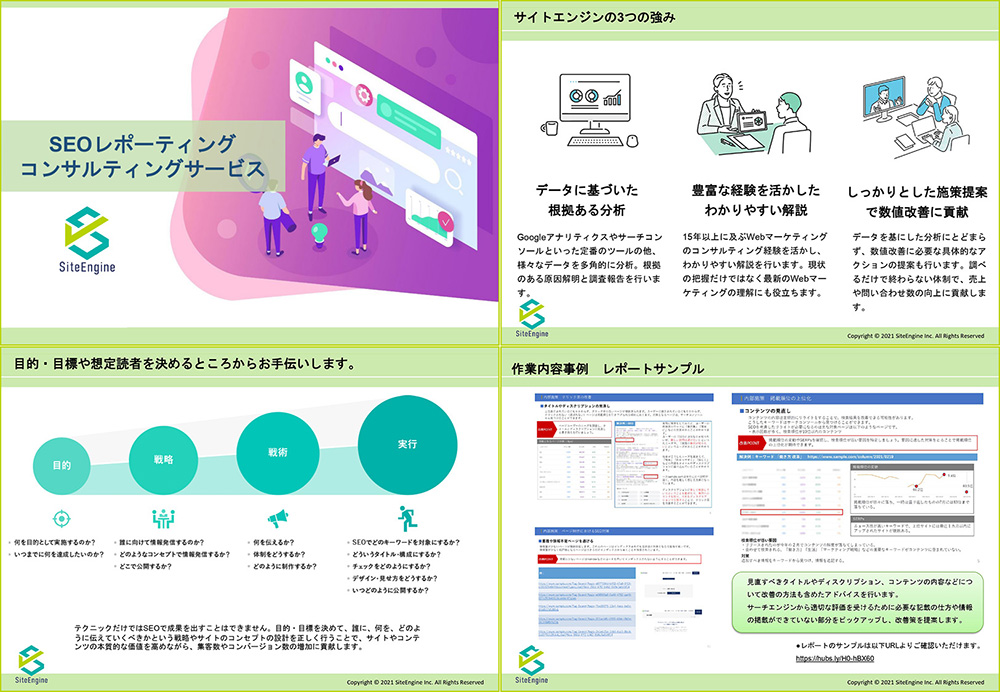

無料ダウンロード SEOコンサルティングサービス資料

こちらはSEOコンサルティングのサービス資料でございます。SEOに関する課題をお持ちの企業様は導入の検討材料としてご利用ください。

目次

- SEOコンサルティングで解決する課題

- サイトエンジンの3つの強み

- サービス領域

- ご料金

- 作業内容事例:レポートサンプル

- 作業内容事例:カスタマージャーニーマップ

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。