AIが普及することで、コンテンツは「人間に読まれるもの」だけではなく「AIに使われるもの」という側面も持つようになりました。これまでのコンテンツ制作は、ユーザーがサイトを訪問し、記事全体を読むことを前提としていました。しかし、GeminiやChatGPTやClaudeなどのAIは、複数のサイトから情報を収集し、ユーザーの質問に対して統合された回答を生成するようになっています。

この変化が意味するのは、従来の「包括的な記事」がAIによって要約・統合され、ユーザーが元のコンテンツにアクセスする必要がなくなってしまうということです。もしAIがあなたの作った記事や動画を要約して、プラットフォーム上で別の見せ方で提示したら、あなたのコンテンツの価値はどこに残るでしょうか?

この変化に対応するためには、コンテンツを「AIに要約してもらうテキスト」から「AIのタスク実行を支援するデータ」と捉えなおす必要があります。情報を細分化し、AIが利用しやすい形に「構造化」していくことがAIのタスク実行を支援することにつながります。本記事で論じる『コンテンツの細分化と構造化』は、将来的にGenerative Engine Optimization(GEO)・LLM Optimization(LLMO)と呼ばれる基礎となると考えています。

この記事では、GEO/LLMOの技術的な詳細には触れません。その根幹となる「なぜコンテンツの細分化が必要なのか」「どのような情報設計をすべきか」というテーマについてまとめています。

AIで検索はどう変わるのか

AIの進化は、私たちが情報を探す方法をすでに変え始めています。これまでの検索は、キーワードを入力して、ウェブサイトのリストから答えを見つけ出すというものでした。しかし、今や私たちは対話を通じて、AIに直接質問し、簡潔な答えを得るようになっています。

これは、GoogleのAIモードや、Gemini、Claude、GPT、Perplexity、Gensparkといった多様なAIが提供する新しい情報探索体験です。これらのツールは、単なる検索エンジンとは異なり、複数の情報源からデータを統合・要約し、ユーザーの意図を深く理解した上で、直接的で、パーソナライズされた回答を生成します。

たとえば、「2泊3日で京都を旅行するのに、紅葉がきれいで、歴史的な寺院を巡るルートを教えて」と尋ねると、AIは複数のウェブサイトを横断し、季節の情報や観光地のレビュー情報などを考慮し、最適な旅行プランを提案してくれます。また、「そのルートで、地元の人が行くおいしいラーメン屋を3つ教えて」と追加で聞けば、文脈を理解してさらに絞り込んだ情報を提供します。さらに、ホテルや新幹線のチケットなども自動で予約してくれるようになるでしょう。

この変化は、AIは情報収集のツールとしてではなく、タスク実行のパートナーとして使われるようになることを意味します。私たちは、もはや膨大な情報から自ら探す必要はなくなります。AIがその役割を担い、私たちの代わりに情報を精査し、特定のニーズに合わせてカスタマイズされた回答を生成してくれるのです。

しかし、この新しい情報探索の形は、コンテンツ制作者にとって大きな課題を突きつけています。AIが情報を要約して、さらには購買の代行まで担当してしまうと、ユーザーが元のコンテンツにアクセスする必要がなくなってしまうでしょう。これは、一部の分野において、従来のサイトやアプリに流入を増やして何かを買ってもらうというモデルが崩壊し、コンテンツの価値が再定義されることを意味します。

なぜAIの発展で細かいコンテンツが必要になるのか?

AIが普及するにつれて、情報の取得方法はウェブサイトやアプリの「インターフェース」を介したアクセスから、AIツール上で直接情報を「実行」する形へと根本的に変わります。この変革を支えるのが、AIエージェント、モデル・コンテキスト・プロトコル(MCP)、Agent2Agent(A2A)などです。

これまでの情報取得は、特定のウェブサイト(例:旅行予約サイト、レシピサイト、ECサイト)にアクセスし、それぞれのUI(ユーザーインターフェース)を操作して情報を得たり、自ら購入する必要がありました。しかし、AIの時代では、ユーザーはAIツール上で「京都への旅行プランを立てて、ホテルと新幹線を予約して」と指示するだけで、AIがバックグラウンドで複数のサービスと連携し、予約対象の候補の説明と金額を一覧にしてくれ、ユーザーは内容を確認して承諾するだけで、AIが代わりに予約してくれるようになります。

この時、AIはあなたの代わりに複数のサイトを自動で操作します。人間なら「楽天トラベルでホテルを調べて、次にじゃらんで比較して、最後にJRで新幹線を予約」という作業を手動で行いますが、AIは裏側でこれらすべてを同時進行で処理します。

つまり、ユーザーは複数のサイトを行ったり来たりする必要がなくなります。まるで優秀な秘書が代わりに調べて予約してくれるようなものです。

この変化によって、各ウェブサイトは「人間が直接使うもの」から「AIが代理で使うもの」という側面が強くなります。そのため、サイト運営者は人間向けの使いやすさだけでなく、AIにとって情報を取得しやすい構造にすることも重要になってきます。

AIによるウェブサイト操作の進化

さらに、この変化を加速させる重要な要素があります。それは、AIがブラウザやOSレベルで統合され、ウェブサイトを直接操作できるようになることです。

現在でもAIエージェントによるウェブサイト操作は可能ですが、将来的にブラウザに統合されることで、APIを提供していないサイトでも、AIは人間と同じようにページのレイアウトを理解し、「カートに追加」ボタンをクリックするといった操作を行えるようになります。 これにより、すべてのウェブサイトがAIの利用対象となり、コンテンツは「人間が読むためのページ」から「AIが実行するためのデータと機能」という新しい目的を兼ねることになります。

たとえば、AIは「このサイトで最もレビューの多い商品をカートに入れて」という指示に対し、ページのレイアウトを理解し、レビュー数が多い商品の画像やテキスト要素を識別し、まるで人間のように「カートに追加」ボタンをクリックできるようになるでしょう。

これは、APIという明示的な「ソフトウェアのための指示」がなくても、AIが「人間のためのインターフェース」を理解し、利用することを意味します。これにより、すべてのウェブサイトが潜在的なAIの利用対象となり、コンテンツ制作者は、UIの設計そのものをAIが理解しやすいように最適化する必要に迫られます。

つまり、コンテンツはもはや「人間が読むためのページ」という単一の目的ではなく、「AIが実行するためのデータと機能」という新しい目的を兼ねることになります。これが、AI時代においてコンテンツの粒度が細かくなっていく理由です。

この新しい情報取得のインターフェースは、ユーザー体験を劇的に向上させますが、同時にコンテンツ制作者に新たな課題を突きつけます。これまでコンテンツをユーザーに見つけてもらう方法は、検索エンジン、広告、SNS、動画サイトなどでした。しかし、AIが情報を直接取得するようになると、コンテンツは「ユーザーのためのUI」ではなく、「AIが利用したデータ」という新しい接点で「発見」されることになります。

この変化を理解し、コンテンツの粒度や構造をAIが利用しやすいように最適化することが、今後のユーザーとの接点を維持するための鍵となります。これは直近の話ではなく長期的な未来の話ですので、いますぐの対応は不要です。ただし、将来AIが情報を見つけやすく、活用しやすい形でコンテンツを設計しておくことは、今からでも意識しておくべきでしょう。

AIにコンテンツを使ってもらうことを意識せざるを得ない理由

AIが普及し、情報探索のインターフェースが変化する未来では、コンテンツの価値は「網羅性」から「実行可能性」へとシフトします。これが、粒度の細かいコンテンツが不可欠になる理由です。

これまでのウェブコンテンツは、人間が読むことを前提に作られていました。たとえば、「カメラの選び方」といった記事は、センサーサイズ、レンズの種類、メーカーの比較、予算ごとの推奨モデルなど、カメラ購入に必要な情報を1ページに網羅的にまとめられています。ユーザーはサイトを訪問し、記事全体から自分が興味ある部分を読むことで、情報ニーズを満たしていました。長いページが多いので、流し読みをして自分が欲しい情報がどこにあるかを探す手間が発生しています。

しかし、AIの時代では、この長文から自分が探している情報が含まれている箇所を探す行動をユーザーに強いることは、ユーザーが離れる原因となります。以下のようなユーザー行動が一般的になるためです。

1. AIに「合成」された情報で要点だけ読むため

GPTのようなAIは、ウェブ上の膨大な情報を瞬時に読み込み、要約・統合する能力に優れています。もしユーザーがAIに「旅行に最適なカメラを教えて」と尋ねたら、AIは複数のサイトから情報を集め、「画質にこだわるならフルサイズミラーレスのA社製カメラ、軽さ重視ならコンパクトなB社製カメラがおすすめです」といった簡潔な答えを生成します。

このとき、AIは元の記事にアクセスする必要性をユーザーから奪ってしまいます。包括的な記事の価値はAIによって吸収され、元のコンテンツ制作者にはトラフィックが還元されません。これは、記事が「情報」として完結しているため、AIがユーザーに代わってその情報を消費し、要約することができてしまうからです。

2. AIにタスクの実行を代行してもらうため

AIの真価は、単なる情報提供ではなく、タスクの実行にあります。ユーザーは「カメラの選び方」といった情報を探すのではなく、AIに具体的な作業を依頼するようになるでしょう。例えば「予算15万円で、4K動画が撮れる軽量なカメラを比較して、レビューが100件以上で評価のよいものを3つ選んでAmazonでカートに入れて」といった、行動を伴う指示を出すのです。

この指示に対し、AIは、一般的な記事を要約するだけでは不十分です。各カメラの「価格データ」「レビューデータ」「仕様データ」といった、粒度の細かい構造化された情報にアクセスし、それらを比較し、最終的に「Amazonでカートに入れる」という行動を完了させる必要があります。

つまり、コンテンツは静的な「ページ」から、AIが利用できる「やり取り可能な情報基盤」へと進化しなければなりません。これこそが、AI時代にコンテンツが価値を持ち続けるための鍵となるのです。

AIのためにコンテンツを細かくするとは具体的にどういうことなのか

要約やタスクの代行のためにAIのためにコンテキストごとのコンテンツを細かく渡す必要があります。

重要なのは、これは単に情報を小さな単位に分解(細分化)すればよいわけではない、という点です。単に情報を細かく分けるだけでは不十分であり、本当に重要なのは、細分化されたデータの一つひとつに「これは価格である」「これは製品のスペックである」といった意味を与え、それらの関係性(例:製品Aと製品Bは互換性がある)をAIが理解できるように『構造化』することです。

したがって、この記事で提唱する「細かいコンテンツ」とは、実質的に「AIが直接利用できるよう構造化されたデータ」を指します。単なる長文記事ではなく、ユーザーが求めていそうな要素をAIが上手く抜き出して直接読み取れる形で整理されたものです。

いまいちイメージしにくいと思うので、以下で例を紹介していきます。

1. 診断コンテンツをどうAIに上手く伝えるか

診断コンテンツとは、いくつかの質問に回答していくと、タイプや得点、おすすめの商品などが表示されるコンテンツです。成約率の向上やSNSでの拡散と露出増などを目的として多くのサイトやアプリで導入されています。

従来の診断コンテンツは、Webサイト上でユーザーが直接利用することを前提として設計されていました。AI活用を視野に入れた診断コンテンツでは、診断ロジックの論理的な分岐と、それに紐づいた構造化データを重視します。これにより、一般ユーザーは従来通りWebサイト上で診断を受けられるだけでなく、AIも同じ診断ロジックを参照してユーザーとの対話を通じて、最適な診断結果を導き出すことができます。

たとえば、インテリアコーディネート診断を考えてみましょう。従来の診断コンテンツでは、Webサイト上で「あなたに合うインテリアスタイル診断」として、選択式の質問に答えていくと結果が表示される形式でした。ユーザーの操作に依存し、診断ロジックは主にフロントエンドで処理されています。

この診断コンテンツをAIが活用できるようにデータを上手く整理して公開します。具体的には、部屋の広さ、窓の数、ユーザーの好み(シンプル、モダンなど)、予算といった質問の順序、答えに応じた分岐の根拠を定義した診断ロジック、診断フローの設問、選択肢、判定根拠、最終的な診断結果をAIにとって読みやすい形式で公開し、AIが直接読み取れるようにします。これにより、AIは診断ロジックを正確に取得し、ユーザーとの対話型診断に活用できるようになります。

このコンテンツは、一般ユーザーとAIの両方が活用できる「最適なインテリアスタイルを診断する」というタスクを完了させるためのツールとして機能します。一般ユーザーはWebサイト上で直接診断を受けることができ、ユーザーがGeminiやChatGPTなどの外部ツールでインテリアについて相談したときの回答の一部として使われるようになります。

2. シミュレーションとROI算出根拠

従来のコンテンツでは、「当社ウェブサービスの料金プランと機能一覧」といった記事で、複数の料金プランを一覧表で示し、それぞれの機能を説明していました。Webサイトで見積もりのシミュレーション機能を提供している企業も多く存在します。

AIに使ってもらうために、既存のデータを構造化します。既存のシミュレーターの背景にある料金計算のためのロジック・出力結果の金額内訳などを明確に文書化し、AIがその根拠を理解・参照できるようにします。料金プラン、機能、計算条件などを構造化し、AIが直接読み取れるようにします。既存の計算機能をAPIとして提供することで、AIが直接変数を送信して結果を取得できるようになります。

これにより、AIは単なる計算結果だけでなく、その根拠もユーザーに提示できます。このアプローチにより、一般ユーザーは従来通りWebサイト上で計算ツールを利用でき、AIは同じ計算ロジックを参照してより柔軟な対話型シミュレーションを提供できます。重要なのは、既存の機能をAIが活用しやすい形で公開することです。

3. 製品の組み合わせ方

従来のコンテンツでは、「キャンプ初心者向けおすすめアイテム」といった記事で、テント、寝袋、ランタンといった機材を個別に紹介し、最後に組み合わせ例をリストアップする、特集ページとして用途やコンセプトごとに商品一覧ページを作るといったことをしていました。

AI活用を考慮したコンテンツでは、AIが「家族とはじめてキャンプに行くので、必要な道具を教えて」といったプロンプトでタスクを実行できるように、コンテンツを構造化します。各商品のデータに「互換商品」や「補完商品」といった情報を追加することで、AIは何を組み合わせればよいかを判断しやすくなります。

さらに、「ソロキャンプ用セット」「ファミリーキャンプ用セット」「軽量登山用セット」など、具体的な用途ごとに製品の組み合わせを定義し、それぞれの機材がなぜそのセットに含まれているのかを明確に説明します。これにより、AIは単なる商品リストではなく、用途に応じた最適な組み合わせの根拠を理解し、ユーザーに説明できるようになります。また、1人1つ必要な商品と、1つだけ持っていけば十分な商品もAIに明示して伝えたほうがAIの商品選定がミスなく進むようになります。

AIは商品に紐づけられた構造化されたデータを利用して、ユーザーの具体的なニーズに合わせた最適な商品を組みあわせて提示できるようになります。コンテンツをこのように構造化し、AIが利用できる形に整備することが、AI時代により多くのアテンションを獲得することにつながります。

コンテンツへの投資をどう進めるか

ここまでで、AI時代になぜ細かいコンテンツを用意したほうがよいのかを説明しました。しかし、現時点ではAIが情報探索の主流ではないため、AIのためだけに過剰なコストをかけるのは得策ではありません。

直近Googleが提供開始したAI モードの検索結果を見た限りでも、この記事で書いたような情報探索が多数派になるのは、まだ先になりそうです。GoogleのCEOがインタビューで回答した内容によると、5年後にはGoogleは今以上に多くのトラフィックを他のサイトに送ることになるそうですが、現状のAI Overviews(AIO)、AIモード、Geminiなどのアウトプットを見ていると、このままこれが主流になればサイトへのトラフィック誘導は明らかに減るのではないかと思います。トラフィックを増やすためには、この記事で紹介しているように、ページ内のより細かい要素に直接飛ばせるようにすることが必要ですが、それが実現するまではAIOやAI モードの扱いが大きく変わることはないのではないかと予測します。

引用元のURLを開示するだけではなく、ページ内の該当箇所に直接飛べるようにすることで、AIの回答以上に詳細を知りたい方はクリックするようになります。

3~5年くらいの期間でAIによる情報探索のあり方が大きく変わるとしても、常に変わり続けてしまうため、いつ変化に対応するための行動を開始するべきかを決めるのは難しいです。そのため、現状のSEOやSNS運用といった施策のマーケティング効果を維持しながら、将来のAI活用に備えることを両立させることが重要だと考えます。

現在のユーザー体験改善と未来のAIによる活用を両立させるコンテンツ設計

AI対応コンテンツを設計する際に重要なのは、現在のユーザーニーズと将来のAI活用を同時に満たすアプローチです。現在のユーザーが求める使いやすさや情報の見つけやすさを保ちながら、AIが理解・活用できる構造化データを組み込むことで、段階的な移行が可能になります。

この設計思想では、まず現在のユーザー体験を最優先に考え、その上でAIが読み取れる形式でデータを構造化します。(ここでいう構造化とは、構造化マークアップだけのことを指しているわけではありません)これにより、従来のWebサイト利用者には変わらない体験を提供しつつ、AIエージェントには必要な情報を効率的に提供できる双方向対応が実現できます。

ユーザーニーズをふまえてデータを設計するアプローチであれば、AIのためだけに投資をして無駄になってしまうリスクを抑えつつ、AI時代の到来に備えたコンテンツ基盤を構築することができます。現在の成果を維持しながら未来への準備を進める、持続可能なデータ蓄積のための基盤を設計しましょう。

AIでコンテンツ制作を効率化する

コンテンツを細かくすることは、大きな労力を伴います。一方で、AIをコンテンツ制作に活用することで、従来よりも制作を大幅に効率化できるため、上手く進めれば投下する時間を増やさずにより細かいコンテンツを作っていけます。

顧客との対話履歴、営業日報、カスタマーサポートの問い合わせデータ、購買データなど、社内に蓄積された一次情報は、AIにとって貴重な学習データです。これらのデータをAIに読み込ませることで、頻出する課題や質問を自動的に抽出、効率よく整理して、コンテンツのアイデアを生成できます。

社内の暗黙知を、AI活用で形式知化しやすくなっています。AIが営業日報や社内チャットを解析することで、そのノウハウをロジックや手順として抽出し、診断コンテンツやマニュアルの元データを作成するのに役立ちます。

情報を効率的に収集・整理・利活用するために、AIワークフローツールを導入する企業が増えています。Difyやn8nといったワークフローを構築するツールは、AIツールを含む多種多様なサービスを連携させ、複雑な業務プロセスを自動化するのに長けています。Manusのようなツールは、単一の指示で複数のタスクを自律的に実行するAIの構築を可能にし、調査や情報の整理などコンテンツ制作のプロセスの一部を自動化できます。

コンテンツの「機械可読性」を高める

コンテンツ戦略を再考する上で重要なのは、コンテンツの「機械可読性」を高めることです。

AIがUI解析でウェブサイトを操作することは可能ですが、この方法は計算コストが高く、情報取得の精度も劣ります。一方、APIやMCPを整備しておけば、AIはより効率的かつ正確にタスクを完了できます。つまり、構造化されたデータを提供することは、AIにとって情報収集の「近道」を示すことになります。AIは、より効率的に、より正確にタスクを完了できるコンテンツを優先的に利用するようになるでしょう。

重要なのは、コンテンツを単なるテキストではなく、AIが利用可能なデータと機能の集合体として捉えることです。ユーザーの利便性を向上させるための情報設計をしてコンテンツを整備しつつ、さらにAIが発展してAI経由での情報収集や購買の比率が上がる時代に備える一石二鳥の施策を考える必要があります。

ユーザーの目的地になることがAIに見つけてもらうことに繋がる

これまでの議論で見てきたように、AIの進化は、コンテンツと情報探索のあり方を根本から変えようとしています。AIが情報を要約し、タスクを実行する未来でアテンションを獲得するために、コンテンツ制作の方法を変化させていくことが欠かせません。

しかし、AIがどう進化していくかを正確に予測することは誰にもできません。この不確実な時代を生き抜くために最も重要なのは、AIの動向に振り回されるのではなく、コンテンツ制作の根幹に立ち返ることです。

1. 「AIのため」ではなく「ユーザーのため」にコンテンツを細分化する

AIに最適化された粒度の細かいコンテンツは、一見するとAIに媚びているように見えるかもしれません。しかし、その本質は「ニッチなユーザーの特定のニーズに応える」ことにあります。

診断コンテンツはユーザーの悩みに寄り添い、シミュレーションツールはユーザーの意思決定を助け、製品の組み合わせ方はユーザーの目的達成をサポートします。これらはすべて、AIが便利に使えると同時に、人間にとっても非常に価値のある情報です。

AIの時代に成功するコンテンツとは、AIが効率的に利用できるように設計されているだけでなく、人間が「これこそ私が求めていた答えだ」と感じられるほどの、きめ細やかで質の高い情報です。

2. 未来のトレンドを追って柔軟に変化する

コンテンツの未来は、AIの普及だけに留まりません。ハイパーパーソナライゼーションやIoTデバイス、家庭用ロボットの進化は、私たちが情報を消費する方法を物理的な世界にまで広げます。

コンテンツは、もはやPCやスマートフォンの画面上で完結するものではなくなります。スマートスピーカー、冷蔵庫やテレビなどの家電、そして将来登場するロボットまで、情報が提示されるインターフェースは多様化します。

この変化に対応するためには、特定のプラットフォームやデバイスに固執せず、常に新しいトレンドを追う柔軟な姿勢が不可欠です。コンテンツを、どのようなインターフェースにも適応できる「動的なデータ」として捉え、その都度最適な形で提供できるよう準備しておく必要があります。たとえば、音声や動画がインターフェースになったときに使ってもらいやすい情報をAIに渡せているかは、事業内容によっては重要になってくる可能性があります。

3. ユーザーの「最終目的地」となるビジネスモデルを構築する

これまでのコンテンツは、トラフィックを集めて広告収入を得たり、別の場所に誘導したりする「通過点」でした。しかし、AIがユーザーのタスクを代わりに実行する未来では、コンテンツは「最終目的地」となる必要があります。

ユーザーがAIに「旅行プランを立てて、ホテルと新幹線を予約して」と指示したとき、あなたのコンテンツが「情報源」であるだけでなく、「実行の起点」でなければなりません。診断を通じて商品を選び、シミュレーションを通じて購入を決めるなど、何かしら操作される前提のコンテンツを提供することで、ユーザーにとってタスクが完遂される「最終目的地」になりやすくなります。ブランドの価値は、そのコンテンツが提供するデータの信頼性と、サービスを実行する能力によって測られるようになるのです。

ただし、メーカーや直接的なサービス提供者だけが「最終目的地」になるわけではありません。レビューサイトや情報メディアなどの中間プレイヤーも、独自の価値を提供することで重要な役割を果たし続けることができます。ユーザーから指名で使われるくらいの信頼を維持して、特定のテーマでAIが主に参照する先になっておくことで事業を維持しやすくなるでしょう。

重要なのは、単なる情報の転載や集約を超えた付加価値の創出です。価格比較サイトなら単純な料金一覧ではなくユーザーの要望に合わせた最適プランの提案、レビューサイトなら口コミの集約ではなく用途別のユーザー評価の分析、メディアなら専門家による中立的な考察など、独自の価値を提供することでAIにとって不可欠な情報源となることを目指します。

そのためには、継続的なデータ更新、専門家による監修、特定分野での深い専門知識など、信頼性と専門性の確立が不可欠です。GEO/LLMOへの対応として現在取るべき戦略は、AIがタスク実行時に継続的に参照する「信頼できる情報源」としてのポジションを確立することです。

まとめ

AIの普及で、私たちがコンテンツを作る理由そのものが変わろうとしています。これまでは人間に読んでもらうことが目的でしたが、今後はAIに使ってもらうことを考えなければならない時代になりました。

AIが複数のサイトから情報を収集して要約してしまうと、ユーザーは元の記事に来訪する必要がなくなってしまいます。この変化に対抗するには、単なる情報提供を超えて、AIが実際にタスクを実行するために使えるコンテンツを作ることです。この記事では、診断や計算、商品の組み合わせ提案など、具体的な問題解決につながる細かな情報の例を挙げました。

ただし、AI経由での情報収集はまだ一般的ではないので、いきなりAIのためだけに大きく舵を切るのは危険です。今のSEOやSNSなどのマーケティング効果を維持しつつ、少しずつAI対応の情報を整備していくバランスが大切です。

コンテンツの細分化は確かに手間とコストがかかります。しかし、皮肉なことに、その解決策もAIにあります。営業日報やサポート履歴といった社内データをAIに読み込ませて課題を抽出したり、ワークフロー自動化ツールで情報整理を効率化したりすることで、従来と同じ工数でより細かなコンテンツを作ることが可能になってきています。つまり、AI時代に対応するためのコストを、AI自体が軽減してくれるのです。

結局のところ、AIに最適化されたコンテンツというのは、ユーザーの細かなニーズに応えるコンテンツでもあります。特定の悩みを持つ人に「まさにこれが欲しかった」と言ってもらえるようなコンテンツは、AIにとっても使いやすいものになるはずです。ものすごく長いコンテキストを踏まえたパーソナライズが当たり前になれば、同じプロンプトでも人によってまったく異なるアウトプットを見ることになり、いままで拾われなかったニーズが日の目を見ることになります。

AI時代の変化は確実に進んでいます。だからこそ、今のうちからユーザーの本当の課題を解決することに集中し、それを実行可能な形で提供する準備を始めることが、生き残るための最も確実な方法です。少数の人にしか使われなくても、「すごく深い悩みがある / あれば確実に便利になる」といった範囲を探し、本当に価値のあるコンテンツを作り続けることが、AIによる情報検索の広がりに備えることになります。

弊社では、ユーザーのニーズを捉えたコンテンツ制作のご支援を行っています。「SEO記事制作」や「診断コンテンツ制作」のサービスがございます。

また、LLMOの対策を行っていきたい方向けにチェックリストを作っております。ぜひご活用ください。

AI時代のSEO-まず押さえるべき15のLLMO対策

LLMOのために今から準備すること

弊社では、LLMO対策を行いたい企業様に向けてご支援を行っています。

LLMOコンサルティングサービス

LLMOの効果測定 LLM出力結果/AI検索の視認性データモニタリングサービス

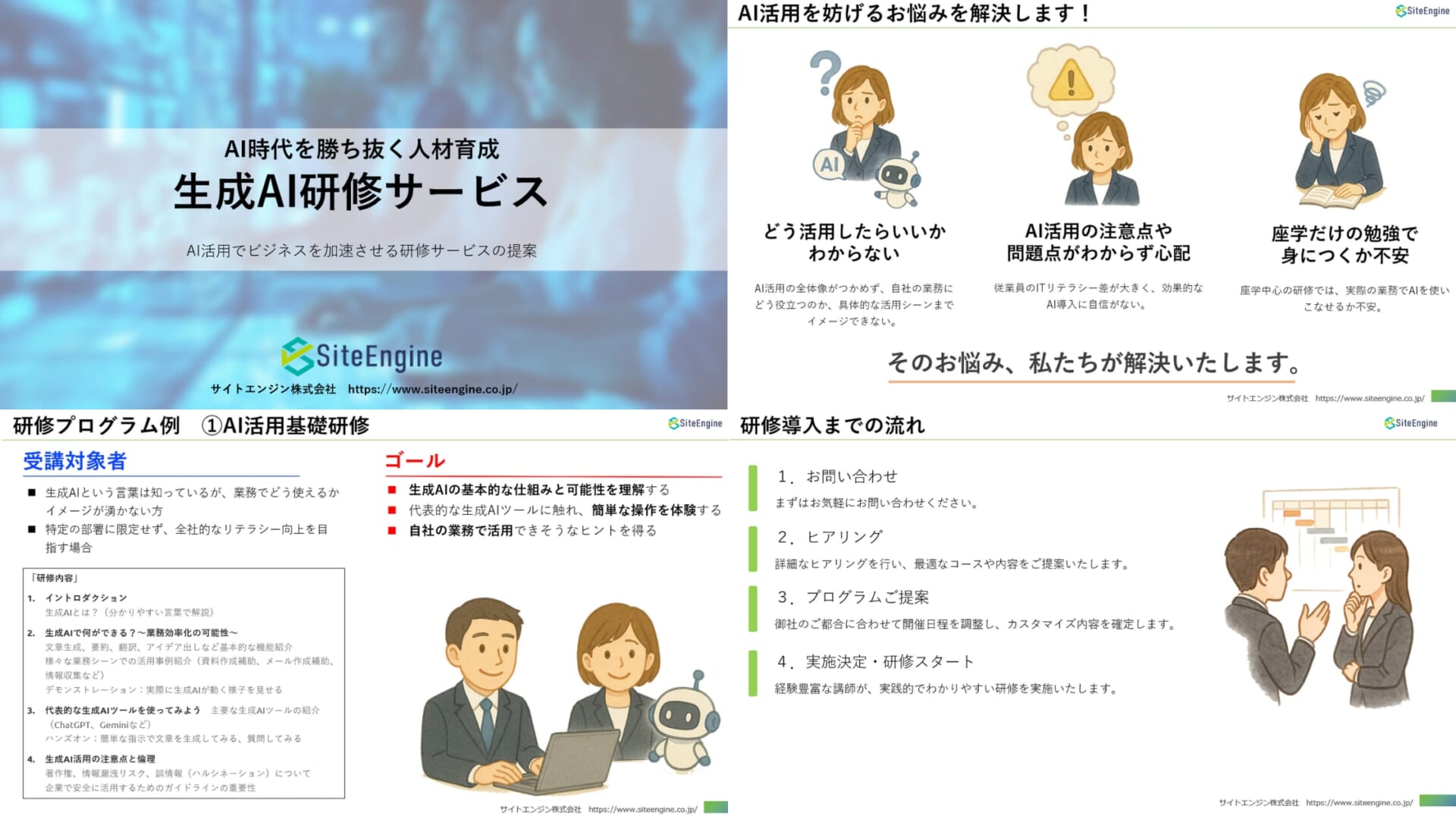

無料ダウンロード 生成AI研修サービス資料

こちらは生成AI研修のサービス資料でございます。ツール体験を含む実践形式で、AI活用の第一歩を支援します。初心者から実務レベルまで対応し、マーケティング・営業・バックオフィスなど部門別に最適なプログラムを提供します。

目次

- AI活用に関するお悩み

- 本研修サービスの特長

- 生成AI研修で見込める成果

- 研修プログラム例

- お客様の声

- 研修導入までの流れ

- 料金表

- よくあるご質問

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。