弊社ではこれまで、お客様のWebマーケティング支援と同様に、自社でもWeb上でのリード獲得施策を主な手段としてきましたが、今回は初めて、「展示会出展」というチャネルに挑戦しました。

この記事では、初出展に至るまでの準備から当日の運営、得られた成果や学びまでをまとめました。これから展示会出展を検討している企業様の参考になれば幸いです。

出展背景:生成AI時代だからこそ対面で伝えるコンテンツマーケティングの意義

これまではWeb広告やオウンドメディア運営、ウェビナーといったオンライン施策を中心にリード獲得を行ってきました。当社の強みを活かしやすいチャネルです。しかし、Web施策だけに依存するのではなく、複数のチャネルを組み合わせることで相乗効果を生むことが重要だと考えています。

展示会はその中でも、一度に多くの見込み顧客と直接接点を持てる場であり、リード獲得に加えて「顔の見えるコミュニケーション」を通じた信頼関係の構築が可能です。特にコンテンツマーケティングの領域では、AIライティングをはじめとする生成AIを活用したコンテンツ制作手法が急速に広がっています。また、AI検索や大規模言語モデル(LLM)からの評価を高めるための考え方(AIO・LLMO)も浸透しつつあります。

こうした背景のなかで、人が介在して生み出すコンテンツの価値や、AI×従来型のコンテンツマーケティングの重要性について、これまで以上に丁寧にご説明する必要性を強く実感しました。

展示会出展時にまず考えたこと

どの展示会に出るか

私たちは初めての出展として、経営層やマーケ担当者が多く集まるBtoB向けの営業・マーケDXPOを選びました。比較的新しく注目度が高い展示会であり、情報収集意欲の強い層と接点を持てる点も魅力でした。さらに、出展コストが比較的安く、1小間からでもチャレンジしやすい条件が整っていました。

助成金や補助金の活用可能性

展示会出展は小間料や装飾、配布物など多くのコストがかかります。特に結果が予測しづらい初出展の場合は可能な限り費用対効果を高める工夫が欠かせません。今回は初挑戦ということもあり、むしろ「助成金・補助金が出るならやってみよう」というような流れでスタートしました。国や自治体が提供する助成金・補助金は、条件を満たせば出展費用の一部が補填され、限られた予算でも挑戦しやすくなります。

何を売るか(商材の決定)

展示会に出展する際には、まず「何を訴求するのか」を明確にする必要があります。限られた時間で多くの来場者と接点を持つ展示会では、短い説明でも印象に残りやすく、他社との違いが伝わる切り口が欠かせません。

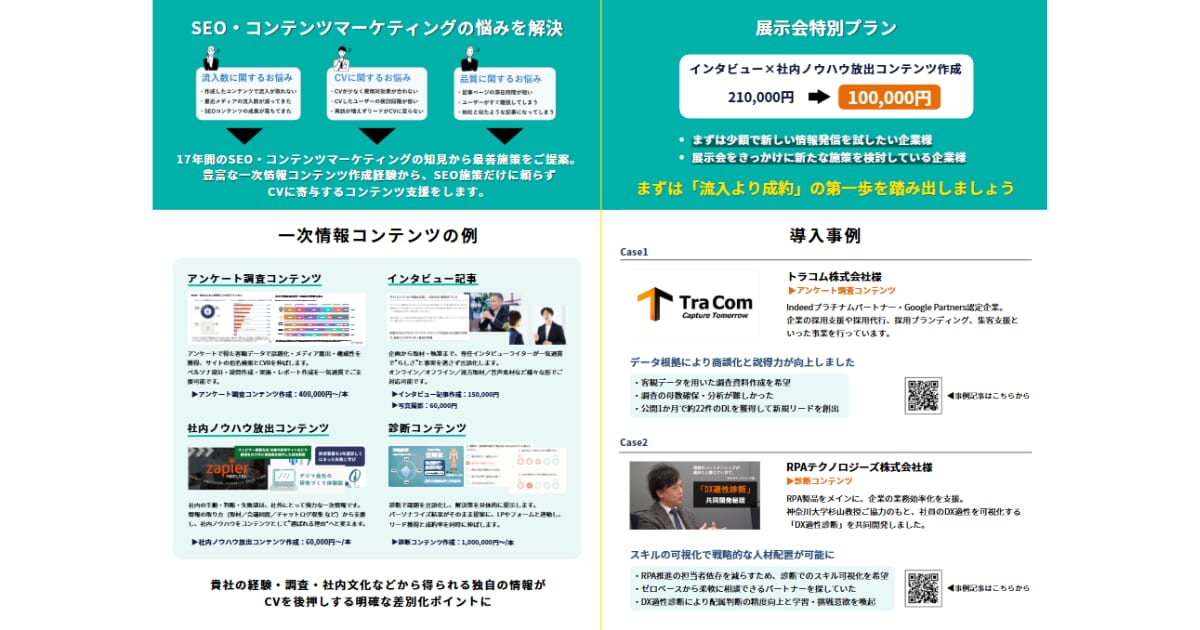

私たちは今回、生成AIの普及によりコンテンツが均質化しやすい時代だからこそ、差別化できる強みとして 「一次情報コンテンツ」 をメイン商材に据えました。一次情報とは、顧客インタビューや独自調査、専門家の知見など、自社でしか得られないリアルな情報に基づいて制作されるコンテンツです。これはAIライティングだけでなく、AIO・LLMO(AI検索対策)でも必要な施策だと考えています。

展示会で必要とされる「他社との差別化」「短時間での説得力ある訴求」「商談に直結する具体性」という切り口において、一次情報コンテンツは非常に相性が良いと考えました。

どう見せるか(資材準備)

展示会では限られたスペースの中で、自社の強みやサービスを端的に伝える工夫が必要です。特に弊社は今回1小間でのチャレンジだったので、目の前を通る短い時間でいかに「何をやっている会社かわかる」というところにこだわりました。その結果、見た目のかっこよさよりもキャッチコピーや図解を盛り込んだシンプルで短時間で理解できるポスターデザインを選びました。

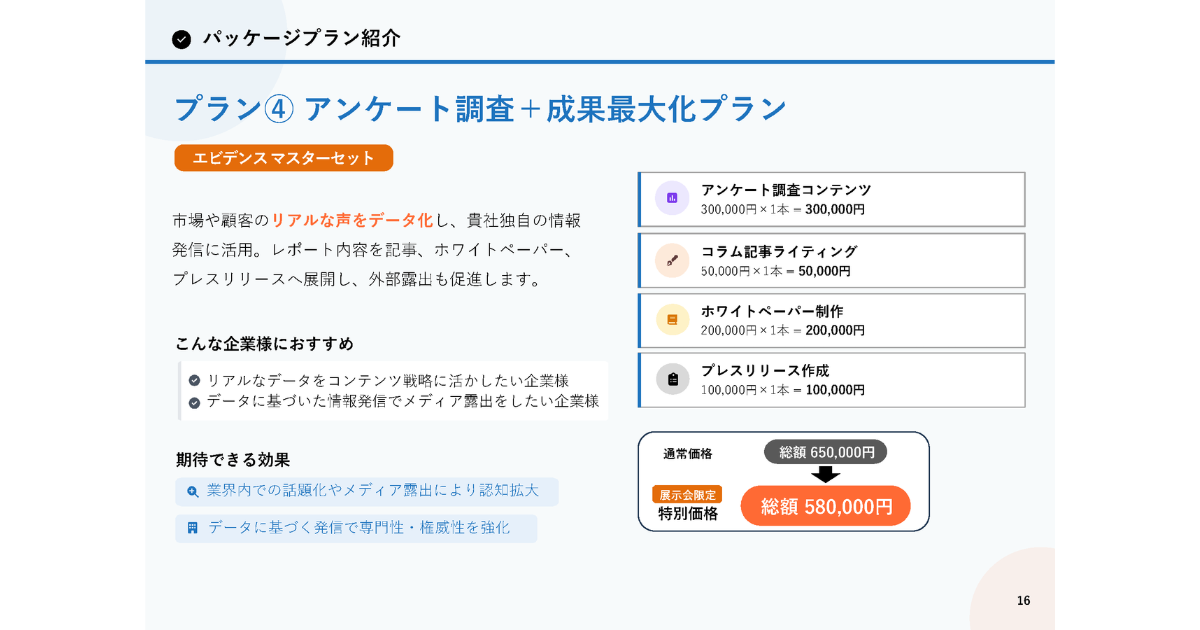

配布物の準備

今回は「一次情報コンテンツ」の具体例や導入事例に加え、『CVR向上コンテンツ作成支援サービス』の印刷資料も自分で作成しました。この資料では、SEOやリード獲得だけでなく、問い合わせや商談につながるコンテンツをどう設計・改善するかを解説し、展示会来場者が実務にすぐ役立てられる内容に仕上げています。単なるサービス紹介に留まらず、「成果に直結するノウハウを提供できる会社」であることを伝えるツールとして活用できました。

今回は初出展ということで企画からデザインまで行いましたが、さすがにデザインはデザイナーに頼んだ方が良いと思いました。配布できるクオリティにするまでに莫大な時間がかかります。反省です。

出展目的と成果指標の設定

展示会出展を成功させるには、単なる名刺獲得数ではなく、何を目的とし、どの成果を指標とするのかを事前に明確にすることが重要です。今回の出展では、リード獲得に加えてブランド認知の向上や、一次情報コンテンツに関心を持つ企業との接点創出を目的に据えました。

成果指標としては、名刺交換数や商談化率といった定量的な数値だけでなく、来場者からのフィードバックやニーズの把握といった質的な成果も重視しました。特に、翌日以降に架電した際に弊社のことを覚えてくださっている方には、積極的に展示会での印象や関心をヒアリングするようにしています。

また、弊社は今期、助成金の範囲内で4回の展示会に出展予定です。そのため、初出展となる第1回は単発の成果にとどめず、全4回の成果を最大化するための指標設定として臨みました。

人員体制と役割分担の設計

展示会では限られた時間に多くの来場者へ対応するため、誰がどの役割を担うかを事前に決めておくことが欠かせません。今回の出展では、基本的に説明員2人+呼び込み係1人の体制でした。説明員もお客様がいないタイミングでは常に呼び込みを行います。

また、呼び込み係については展示会アルバイトの方を採用しました。2日以上の展示会であれば、なるべく同じ方にお願いできると理想的です。

単に呼び込みだけを担当する場合でも、商材をある程度理解している方が望ましいですし、それ以上に同じブースで社員と時間を共有することでパフォーマンスが高まると感じました。弊社の場合も、2日間で最終的にはアルバイトの方がある程度のヒアリングや商材説明までできるようになっていました。

もっとも、展示会アルバイトは実際に来てみるまでどんな方かわからないケースが多いため、最初から過度な期待を持ちすぎないことも重要です。

展示会出展が教えてくれた自社マーケティングの本質

今回の展示会出展は、弊社にとって初めてのチャレンジでした。準備の段階から、どの展示会に出るか、助成金の活用可能性、何を訴求するか、どう見せるか、配布物の内容、成果指標、人員体制といった多くの要素を一つひとつ検討してきました。その過程はまさに、自社で日頃からお客様にお伝えしている「マーケティング戦略立案」と同じプロセスであり、支援会社としての実践知を積み上げる貴重な経験となりました。

特に、生成AIの普及でコンテンツが均質化しやすい今だからこそ、一次情報コンテンツの重要性を展示会という場で強く訴求できたことは大きな成果でした。直接の会話を通じて「なぜ人の介在が必要なのか」を丁寧に伝えられたことは、オンラインでは得にくい信頼構築につながったと感じています。

これから展示会を検討されている方にとっても、今回の事例が参考になれば幸いです。そしてぜひ、展示会を自社マーケティングを強化する「実践の場」として活用していただければと思います。

無料ダウンロード コンテンツマーケティング代行サービス資料

こちらはコンテンツマーケティング代行のサービス資料でございます。コンテンツマーケティング導入をご検討中の企業様は検討材料としてご利用ください。

目次

- コンテンツマーケティングのよくある課題

- サービスがご提供する価値

- 当社の5つの強み

- 当社がご提供するコンテンツマーケティングの種類

- コンテンツ制作の流れ

- お客様の声

以下の情報を入力後、無料でダウンロードできます。