X(Twitter)公式アカウント運用代行サービス

Xアカウント運用でブランドの認知度と顧客エンゲージメントを最大化

Xは、リアルタイムの情報発信とユーザーとの対話を通じて、ブランドの認知度向上や採用強化を実現する強力なプラットフォームです。フォロワー外へのリーチを拡大するアルゴリズムや、スペース、ショート動画などの多様な機能により、ユーザーとの深い接点を築けます。UGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用することで、ブランドのファンを増やし、購買や応募などの成果につなげます。

Xの運用を成功させるための取り組み

01

データ駆動型のコンテンツ企画

Xアナリティクスやトレンド分析、ユーザーインタビュー、競合調査を活用し、ターゲット層のニーズに最適化した投稿を企画。ハッシュタグやキーワード戦略でX内検索での露出を最大化し、エンゲージメントを向上させます。

02

専門チームによる安定した運用

SNS運用の専門ディレクターが、ライター、デザイナー、データアナリストと連携し、高品質なコンテンツを継続的に提供。進行管理を完全アウトソーシング可能で、貴社の負担を軽減します。

03

Web・SNSの統合戦略でコンバージョン強化

Webサイトやオウンドメディアと連携し、ユーザーの興味を引くコンテンツで自然な導線を構築。信頼関係を築いた上で、適切なタイミングでキャンペーンや製品ページへ誘導して、サイト流入やコンバージョンを促進します。

なぜX(Twitter)公式アカウントが必要なのか?

現代の情報収集とコミュニケーションの多様化に対応するため、X公式アカウントは不可欠です。

情報収集の変化に対応

検索エンジンに加え、XやInstagram、TikTokなどSNSでの情報検索が増加。2025年現在、若年層からビジネスパーソンまで幅広い層がXを情報収集に活用しています。X内検索でのキーワード最適化により、ブランドの露出を強化できます。

ユーザーとの対話の場として

メールや電話の利用が減少し、XやLINEやInstagramなどでの対話が主流に。Xのオープンなプラットフォームは、顧客とのリアルタイムなコミュニケーションを可能にし、信頼関係を構築。スペースやコミュニティ機能を活用した対話で、ブランドの親しみやすさをアピールできます。

国内トップクラスのリーチ力

Xは国内で最もアクティブなユーザー数を誇るオープンなSNS。ビジネスや採用、顧客エンゲージメントの場として、X公式アカウントを持つ企業が増加しています。適切な運用で、Xを通じた新たな接点を生み出し、競合との差別化を実現します。

サイトエンジンのX公式アカウント運用代行サービスの特長

データ駆動型コンテンツでエンゲージメントを最大化

XアナリティクスやAIツールを活用し、ユーザーニーズを精緻に分析。関連分野のトレンドや人気のポスト・ユーザーなどを参考にしつつ、貴社の想定顧客の興味関心をもとに戦略や戦術を設計し、X内検索での露出を強化します。

業界特化のプロフェッショナルチーム

2000名以上の専門ライターとデザイナーが、アパレル、美容健康、IT、自治体、金融など多様な業界に対応してきました。貴社のブランド声に合わせた高品質なコンテンツを制作し、信頼感を醸成します。

データ分析とPDCAで継続改善

毎月、保存数、シェア数、リンククリック率などのKPIを分析し、詳細なレポートを提出いたします。データに基づく改善提案でPDCAサイクルを回し、持続的な成果向上を実現します。

多様なコンテンツでユーザーの心をつかむ

ショート動画、カルーセル投稿など、テキストを以外の視覚的な投稿でエンゲージメントを向上させます。

X公式アカウント運用の成功の鍵

X企業公式アカウントを運用するときに知っておくと便利なことをご紹介します。

ブランドモニタリングでユーザーの声を活用

自社ブランドや商品に関するポストをリアルタイムでモニタリングし、ユーザーの生の声を収集。ポジティブな意見にはリプライで感謝を伝え、ネガティブな意見には適切に対応することで、ブランドの信頼性を強化します。ツールを活用したモニタリングで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の拡散を効果的に促進します。

新商品の発表後や、キャンペーン実施したときなどの大きな変化が見込めるタイミングでは、XをはじめとしたSNSでブランドに関する投稿をモニタリングして、ユーザーがどう反応しているかを確認しましょう。定量的なレポートとしていいねやリポストやリプライなどのエンゲージメント数の報告を受けるのと、生の声を定性情報として見るのだと、後者のほうが得られるものが多いです。

能動的なエンゲージメントでファン層を拡大

定期投稿だけでなく、積極的にユーザーと対話します。たとえば、好意的なポストにリプライで感謝を伝えたり、役立つ情報を引用ポストで共有したりすることで、フォロワーとの関係を深めていきます。

他ユーザーによるポスト(UGC)を増やすことを意識する

自社の投稿だけでなく、ユーザーが自発的にブランドについてポストしたくなるきっかけを設計します。フォロワーとの対話やキャンペーンを通じてUGCの発生を増やします。

最適な投稿タイミングの特定

ターゲット層の行動データを分析し、最適な投稿時間帯を特定します。たとえばビジネス層向けなら平日の朝8時や夕方18時、若年層向けなら週末夜など、使い分けます。ユーザーのライフスタイル(通勤中、ランチ時)に合わせたコンテンツでエンゲージメントを向上させます。

エンゲージメント重視の運用

フォロワー数よりも、保存数、シェア数、リプライなどのエンゲージメント指標を優先します。データ分析を通じて、反応の高い投稿パターンを特定し、継続的に改善します。

既存のコンテンツを有効活用

Webサイトやブログの既存コンテンツを再構成し、X向けに最適化することも可能です。また、過去に成功したポストやお客様の声を引用ポストで紹介するといった更新方法もあります。かならずしもすべての投稿を新規に作る必要はないため、制作工数を抑えつつ、インプレッションやエンゲージメントを増やしていきます。

キャラクターイメージをつくりトーン&マナーを統一

ブランドの声に合わせたトーン&マナーを定義し、一貫性のある投稿を維持します。親しみやすい口調で、業界や製品に応じて良い印象を持ってもらえる共感を意識した投稿をします。属人化を防ぐために、運用マニュアルを整備し、担当者変更時もスムーズな引き継ぎを実現します。

X企業公式アカウント運用の流れ

以下のような流れで運用を開始します。

目的・目標の設定

まず何を目的としてXを運用するのかを決めます。売上を増やすため、商品の認知度を上げるため、採用のためなど、目的によって設定する目標は変わります。

目標はX経由の売上、リード獲得数、会員登録数、アプリインストール数、求人応募者数などの直接的な数字を指定できないかまず考えます。

次に、指名検索回数、ユーザーによる自社ブランドを言及したポスト(UGC)の数など間接的な指標を中間指標として検討します。指名検索回数とは自社のブランド名による検索回数のことです。月間の数字をGoogleのツールから取得できます。

フォロワー数、いいね数、リポスト数、インプレッション数などを計測するのはよいですが、これらを目標にしてしまうと手段の目的化が発生します。自社のポストがバズって多くの人に見てもらえたとしても、当初の目的に合致していない露出であれば評価するべきではありません。

いつまでに、どの指標をどれくらいまで伸ばすのか決めて計画を立てます。なお、SNSアカウント全般に言えますが、広告と違ってすぐに効果が出る性質のものではないため、数ヶ月などの短期で成果を出す計画を立てるのは推奨していません。そのため、本当にXはずっと運用し続けるほど自社にとって価値あるものなのかの慎重な判断が必要です。

ターゲット層の明確化

Xを通じて、誰に、何を、どのように伝えて、何をしてもらいたいのかを決めます。こうした基本的なコンセプトを決めておくと、まったく関連性のない投稿が量産されるなど迷走してしまうことを避けられます。

運用体制や予算の策定

社内でチームを作ります。Xアカウントの運用を外注する場合でも、社内で誰が進捗を確認して数字に責任を負うのかは決めておきましょう。1人で運用する場合でも、画像の作成や社内の取材先の確保などやりきれない部分も出てくることがあるため、協力してもらえる方々をあらかじめ決めておくとよいです。

運用予算の中には広告費やキャンペーンの費用なども見込んでおきましょう。

Xアカウント開設

アカウントを開設して、初期設定を完了させます。プロフィール画像、ヘッダー画像、自己紹介文などを設定します。動いているアカウントであることを示すために投稿をいくつか継続的にします。

自社既存顧客の誘導

自社のWebサイトやメルマガなどでX公式アカウントを紹介します。オウンドメディアを運用している場合はサイドバーや記事下などにスペースを作って誘導するなど、すでに流入している人たちに見てもらう導線を作ることでX公式アカウントの存在を知ってもらえます。

継続的な投稿と業務フロー、レポーティングの仕組みの整備

最初から広告費を投下する場合は別ですが、ほとんど反応がないことが多いため、とにかく継続的な投稿作成が必要です。継続して運用していく中で、問題点や改善点が見つかると思うので、業務フローとマニュアルに落としていきます。投稿ルールをまとめたレギュレーションも一緒に作りはじめて、少しずつ改善していきます。

あわせてレポーティングの方法も整備していきます。ただし、データをもとにPDCAを回すといった改善活動はある程度継続してデータが集まってからでないと実施しにくいです。そのため、最初の段階ではあらかじめ予定していた投稿数のペースをきちんと守れているか、想定していなかった工数など発生していないかなどをチェックして、オペレーションの改善を進めます。

企画の承認などのコミュニケーションフローや、編集会議などの会議体もこのタイミングで設定します。

改善の繰り返し

結果がよかった投稿、悪かった投稿を分析して、今後の方針を決めます。継続的に方法を見直し続けて、成功するパターンを探していきます。すべての会社で適用できる共通した成功パターンは存在しないので、対象となるユーザー層や自社の事業内容にあったものを見つけましょう。

ツールを使って可視化するとレポーティングの手間が減り、管理も簡単になるのでおすすめです。

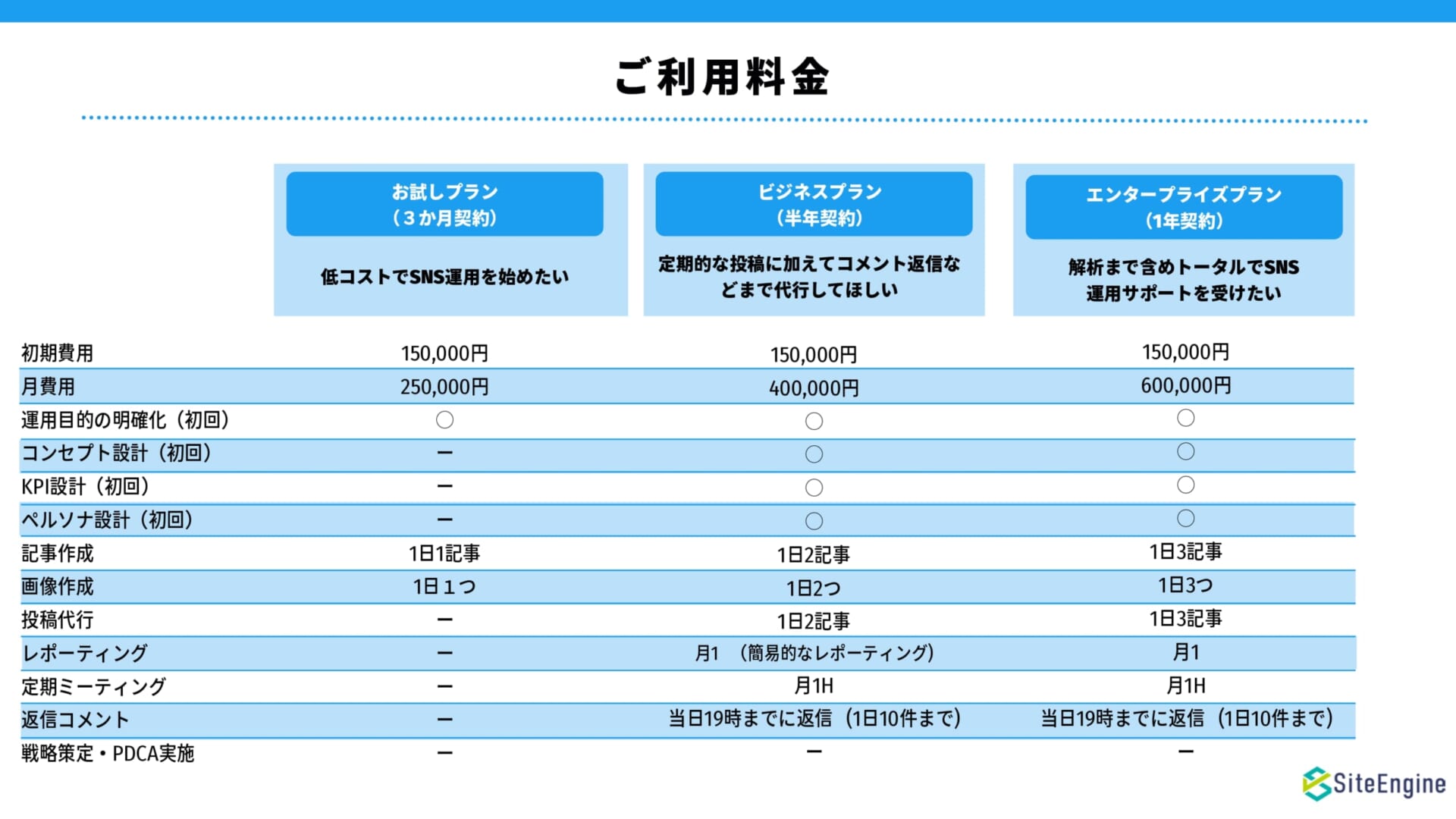

X運用代行サービスのご利用料金

X運用代行サービスへのよくある質問とその回答

自社の商品やサービスの見込み顧客や既存顧客が興味を持ちそうなテーマから、役に立つ情報を選んで投稿します。特に制限はありませんが、アカウントのコンセプトを決めたらそこからあまりブレないようにして一貫性を持って運用します。

他者の批判と取られる可能性があることは書かない、ほかと比較しないなど、投稿してはいけないことのルールを運用マニュアルとして定めて運用します。また、炎上発生時の危機管理マニュアルも整備したうえで開始します。投稿の内容を毎回複数名で確認すればさらにリスクは減らせますが運用工数が増えてしまうので推奨しません。もし確認する場合は、1ヶ月分などまとまった分量を前倒しで書いてしまって、ロットで確認する業務フローを構築します。

目標に応じて最適な広告戦略をご提案。短期間でのリーチ拡大やコンバージョン促進には、プロモ広告やキーワードターゲティングやフォロワーターゲティングの広告を活用。ROIを最大化する予算配分をヒアリング後に提案します。

目標KPIに応じ、1日3~10ポストを推奨しています。データ分析で最適な頻度とタイミングを特定し、インプレッションとエンゲージメントを両立します。例:B2B企業では平日3ポストでエンゲージメント率20%向上

可能です。LINEやInstagramなど他のプラットフォームをご希望の方はあわせてご相談ください。すでに運用が開始されているものを引き継ぐこともできますし、全体の設計から入ることもできます。

基本プランには投稿企画・制作、投稿管理、既存画像の加工、月次レポート、KPI分析が含まれます。動画撮影・編集やスペースの企画もオプションで対応。詳細はお問い合わせください。

事業目標やターゲット層に基づき、保存数、リンククリック率、UGC件数などのKPIを設定。ヒアリングを通じて最適な指標を提案し、データ駆動型の運用をサポートします。